平素より、野生動物研究センターの連携事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。

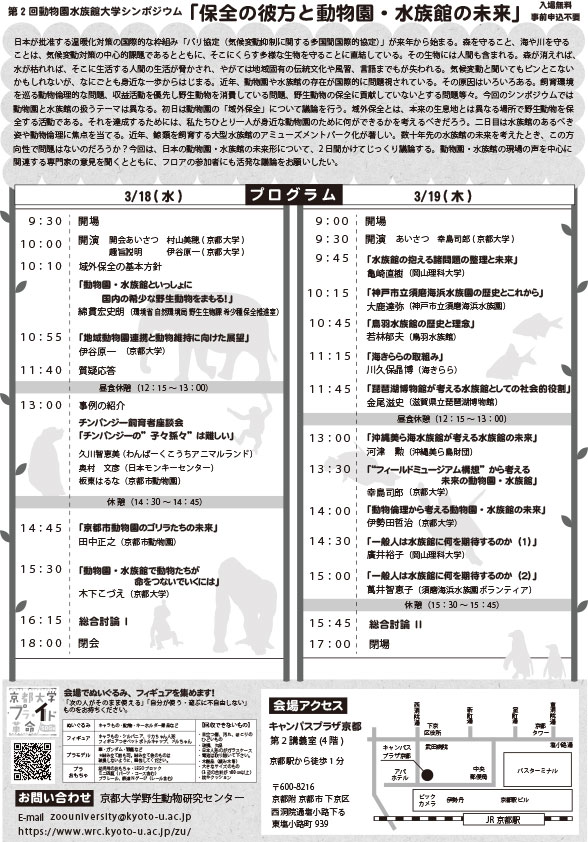

第2回動物園・水族館大学(令和2年3月18/19日開催予定)を中止することが決定しましたので、お知らせいたします。

今般の新型肺炎COVID-19への対策として、日本社会全体で痛みを伴いながらも流行を防ぐという事態に至り、当センターでは動物園・水族館大学を中止することといたしました。

新型肺炎が一日も早く終息して、平穏な生活が戻りますことを祈念しています。

現在、本年度の第2回動物園水族館大学を予定通り開催することにしております。

本シンポジウムでの新型コロナウィルスの対応は、基本的に京都大学の方針に準じております。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus

開催当日、参加者の健康や安全を考慮し、登壇者の体調がすぐれない場合にはプログラムを変更する場合がありますことをご承知おきください。

参加するすべての皆様には咳エチケットやうがい、手洗い等の励行をお願いするとともに、会場での消毒や換気など衛生管理に努めます。

なお、国内での症例発生状況によってはシンポジウムの開催そのものの是非を見直し、当ホームページ上で速やかに広報いたします。

皆様の、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

日本が批准する温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定(気候変動抑制に関する多国間国際的協定)」が来年から始まる。森を守ること、海や川を守ることは、気候変動対策の中心的課題であるとともに、そこにくらす多様な生物を守ることに直結している。その生物には人間も含まれる。森が消えれば、水が枯れれば、そこに生活する人間の生活が脅かされ、やがては地域固有の伝統文化や風習、言語までもが失われる。気候変動と聞いてもピンとこないかもしれないが、なにごとも身近な一歩からはじまる。近年、動物園や水族館の存在が国際的に問題視されている。その原因はいろいろある。飼育環境を巡る動物倫理的な問題、収益活動を優先し野生動物を消費している問題、野生動物の保全に貢献していないとする問題等々。今回のシンポジウムでは動物園と水族館の扱うテーマは異なる。初日は動物園の「域外保全」について議論を行う。域外保全とは、本来の生息地とは異なる場所で野生動物を保全する活動である。それを達成するためには、私たちひとり一人が身近な動物園のために何ができるかを考えるべきだろう。二日目は水族館のあるべき姿や動物倫理に焦点を当てる。近年、鯨類を飼育する大型水族館のアミューズメントパーク化が著しい。数十年先の水族館の未来を考えたとき、この方向性で問題はないのだろうか?今回は、日本の動物園・水族館の未来形について、2 日間かけてじっくり議論する。動物園・水族館の現場の声を中心に関連する専門家の意見を聞くとともに、フロアの参加者にも活発な議論をお願いしたい。