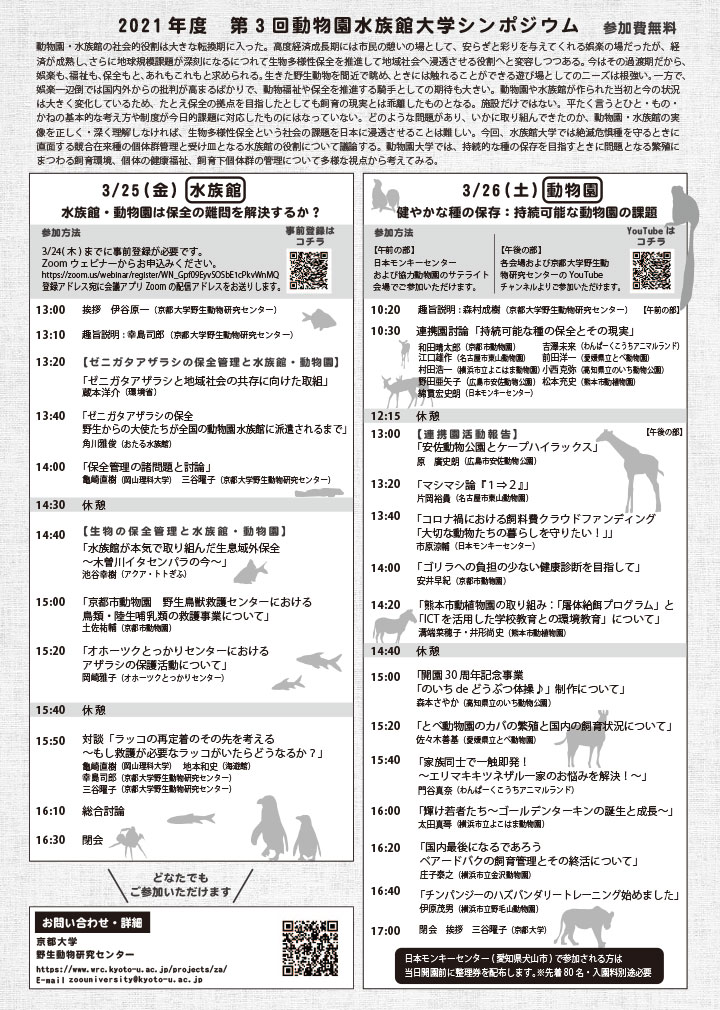

第3回 動物園水族館大学シンポジウム「福祉と保全のはざまで」

動物園大学

健やかな種の保存:持続可能な動物園の課題日時:2022年3月26日 10:20~17:00

オンライン配信&会場

会場:日本モンキーセンター

無事閉幕いたしました。ご参加いただきありがとうございました。

開催報告2022年3月25日・26日の2日間、2021年度第3回動物園水族館大学シンポジウム「福祉と保全のはざまで」を実施した。1日目は、アザラシやラッコ,イタセンパラや負傷鳥獣などの国内種の域内・域外保全に果たす動物園・水族館の役割について専門家6名が講演し、対談形式で4名が討論をおこなった。オンライン形式の開催で、事前登録した188名が視聴した。2日目は、野生動物研究センターと連携する動物園9園が、「持続可能な種の保全とその現実」と題する討論や各園の活動を紹介する講演(11演題)をおこなった。ウィズコロナに対応するために、日本モンキーセンターのメイン会場に加え、他の連携園8園にサテライト会場を開設し、3密を避けて各会場の参加者を限定しつつ、例年に準じた規模の参加者となるように工夫した。また、活動紹介は年齢を問わず親しめる内容のため、YouTube配信もおこなった。その結果、対面式会場で135名が参加し、YouTube配信を158名が視聴した。2日間、生物多様性保全を社会に根付かせるために行政・研究機関、動物園、水族館が進める多様な取り組みについて、市民に向けて広く発信する機会となった。

参加人数

3/25:オンラインで188名、

3/26:対面で135名、オンラインで158名

参加方法

午前の部日本モンキーセンター(愛知県犬山市 https://www.j-monkey.jp/) および協力動物園のサテライト 会場でご参加いただけます。

※日本モンキーセンターで参加される方は 当日開園前に整理券を配布します。(先着80名・入園料別途必要)

午後の部各会場および京都大学野生動物研究センターのYouTubeチャンネルよりご参加いただけます

プログラム

森村成樹 京都大学野生動物研究センター

連携園討論「持続可能な種の保全とその現実」

基調講演 「絶えず進化し続ける動物園~悩んだり狭間に陥っている暇などない!~」

村田浩一 横浜市立よこはま動物園連携園活動報告

安佐動物公園とケープハイラックス

原 廣史朗 広島市安佐動物公園マシマシ論『1⇒2』

片岡裕貴 名古屋市東山動物園コロナ禍における飼料費クラウドファンディング 「大切な動物たちの暮らしを守りたい!」

市原涼輔 日本モンキーセンターゴリラへの負担の少ない健康診断を目指して

安井早紀 京都市動物園熊本市動植物園の取り組み:「屠体給餌プログラム」と 「ICT を活用した学校教育との環境教育」について

溝端菜穂子・井形尚史 熊本市動植物園開園 30 周年記念事業 「のいち de どうぶつ体操♪」制作について

森本さやか 高知県立のいち動物公園とべ動物園のカバの繁殖と国内の飼育状況について

佐々木善基 愛媛県立とべ動物園家族同士で一触即発! ~エリマキキツネザル一家のお悩みを解決!~

門谷真奈 わんぱーくこうちアニマルランド輝け若者たち~ゴールデンターキンの誕生と成長~

太田真琴 横浜市立よこはま動物園国内最後になるであろう ベアードバクの飼育管理とその終活について

庄子泰之 横浜市立金沢動物園チンパンジーのハズバンダリートレーニング始めました

伊原茂男 横浜市立野毛山動物園三谷曜子 京都大学野生動物研究センター

演者プロフィール・要旨

連携園討論「持続可能な種の保全とその現実」

連携園活動報告

動物園における動物福祉と身近な野生鳥獣被害の2つの問題を結び付け、それぞれの問題について参加者に考えてもらうことを目的とした「屠体給餌プログラム」を実施。今回は、実施時の動物の屠体に対する反応と参加者の意識の変化について報告。

ICT環境教育

コロナ禍による感染対策の制約の中、市全庁的なDX改革推進の動きや市内小学校全校児童へのタブレット配布等をきっかけに、コロナ禍の影響を受けない環境教育の取り組みとして、教育現場と一緒に授業計画から実施まで取り組んだ本事例について紹介。

このページをシェアする