熊本サンクチュアリにようこそ

Jan 2012

友永雅己(ともながまさき)

京都大学霊長類研究所思考言語分野 准教授(当時)

京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュアリ 所長(当時)

熊本の宇土半島の突端近く,有明の穏やかな海に面したところに日本のチンパンジーの15%が暮らす場所がある。1978年にできた

三和化学研究所の

熊本霊長類パークが,「チンパンジー・サンクチュアリ・宇土」として新たなスタートを切ったのが,2007年の4月(ちびっこチンパンジー第70回)。それからもう4年半がたった。そして今年(2011年)の8月1日に,この地は,京都大学野生動物研究センター(第77回

)の附属施設「熊本サンクチュアリ(KS)」としてさらに新しい一歩を踏み出すことになった。その歴史や経緯はすでに上記の回や第91回など「ちびっこチンパンジー」で幾度となく言及されている。そこで,この機会に少し違った視点でこの4年半を振り返ってみたい。

熊本サンクチュアリにようこそ。

この記事は、

岩波書店「科学」Jan,2012 Vol.82 №1 連載ちびっこチンパンジーと仲間たち第121回『熊本サンクチュアリにようこそ』の内容を転載したものです。

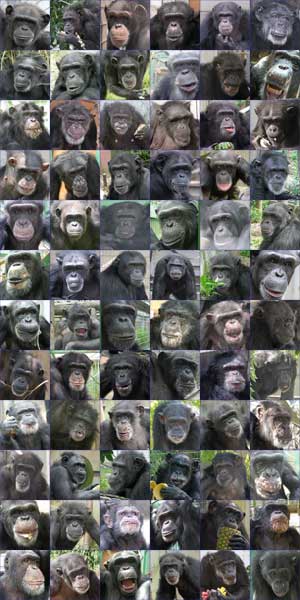

2011年11月13日に行われた第14回SAGAシンポジウムの熊本サンクチュアリ見学ツアーの様子