This article is also available in English.

重層社会における群れを超えた休息行動の同期

-ドローンを用いた野生ウマ集団の行動分析-

Behavioural synchronization in a multilevel society of feral horses

Tamao Maeda, Cédric Sueur, Satoshi Hirata, Shinya Yamamoto

論文全文はこちら

写真a

写真b

「同期」とは、ある行動が個体間で伝播し、行動が自然と揃う現象のことを言います。さまざまな動物種で、さまざまな行動(睡眠、威嚇行動、繁殖行動など)の同期が観察されています。群れを作る動物では、群れのまとまりを保持するために、行動の同期は非常に重要な役割を果たしています。しかし、あくまで群れ内での同期であって、群れ間で行動がどのように調整されているのかはほとんど分かっていませんでした。多くの動物種では、群れ間関係は敵対的であり、協調的な同期現象は群れ内でのみ起こるとも考えられてきました。

そこで、私たちは野生化したウマの「重層社会」に注目しました。ウマは、安定な「ユニット群」(最小単位の群れ)が集まった「高次の集団」をつくります。このような階層的な構造を持つ社会を重層社会とよびます(たとえば、ヒトも重層社会を持つ動物のひとつで、家族・血縁集団・地域社会・民族・国家など、異なるレベルのまとまりを持ちます)。群れ内で行動が伝播するとき、自分から近い数個体の行動だけを動物は見ていて、近接個体間の行動同期が連鎖的に広がって群れ全体で行動が同期するとこれまで考えられてきました。しかし、重層社会においては、ユニット群間は比較的離れていることが多いため、ユニット群を超えた行動の同期が起こるのかは分かっていませんでした。

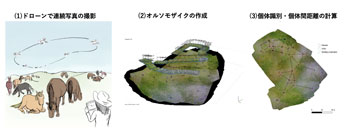

今回、我々は、ポルトガルのアルガ山に生息する野生化ウマ集団における休息のタイミングに注目しました。ウマは、日中、30分−1時間ほどの短い不規則な休息リズムを持ちます。この休息リズムが群れ内・群れ間の他個体に影響されるかどうかを検証しました。本研究では、ドローンを30分おきに飛ばし、フィールド上にいる個体全ての航空写真を連続撮影して、オルソ図(連続撮影した空中写真を位置ズレのない画像に変換したもの)を作成しました。このオルソ図にはGPS情報が付与されており、写っているすべての個体の正確な位置を取得することができます。地上からの観察を組み合わせ、上空からの観察でも全個体を個体識別し、さらに休息中か否かを特定することに成功しました。以下の4つの仮説に基づいてエージェントベースのシミュレーションモデルを考案し、どのモデルが実際に観察されたウマの行動にいちばん近いかを確かめました。①ウマ間で休息行動は同期しない。②ユニット群内・群間の区別なく、集団全体のどの個体とも休息行動を同期させる。③ユニット群内の個体とだけ休息行動を同期させる。④ユニット群内・群間両方の個体と休息行動を同期させるが、ユニット群内の方がより同期が強い。

シミュレーションの結果、④が最も現実のウマの行動に近いことがわかりました。ある2個体が同じ行動をしている確率は、ユニット群内では平均93.2%であり、ユニット群間の個体間では平均63.2%でした。ユニット群内の個体間距離は平均3.2mでしたが、ユニット群間は、最も近い群れ間でも平均39.3m離れていました。これらの同期に音声などの信号は使われていないと考えられます。重層社会を持つウマは、これまで考えられてきたよりも広い範囲の個体を常に認識し、行動を調整していることが示唆されました。重層社会をつくる動物の集団は巨大かつ広範囲におよぶため、地上からの観察だけでは全体像の把握が難しかったのですが、本研究ではドローンを用いることによってこの問題を解決し、重層社会における集団行動および群れ間の行動調整の様相を明らかにできました。今回考案したモデルは、ヒトを含む他の重層社会における行動同期にも当てはめられる可能性があり、重層社会における集団の維持機構を知るうえで非常に重要な研究成果と言えます。