2024年度報告書

2024-A-01

ミナミハンドウイルカでみられる複雑な社会の形成要因の解明 ~小笠原集団の社会構造の記載~

西谷響(三重大学大学院 生物資源学研究科) 森阪匡通(三重大学大学院 生物資源学研究科) 辻井浩希(一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会) 小木万布(前:御蔵島観光協会,現:合同会社みくらぼ)

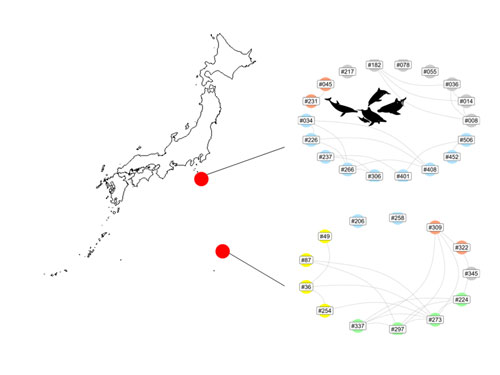

本研究の目的は,ミナミハンドウイルカのオス同士にみられる協力関係(同盟)の海域差を生み出す要因の特定に向けて,小笠原群島に生息する本種の集団の社会構造を明らかにすることである.本助成を受け,課題1)小笠原集団の社会構造の記載,および,課題2)オス同士の同盟形成に関する研究を遂行した.2024年9月27日から10月23日にかけて,小笠原群島にて調査を行った.調査では,小笠原ホエールウォッチング協会(OWA)の所有する調査船,または観光船を利用して,船上もしくは水中から個体識別用の写真・動画を収集した.また,OWAの保有する過去の個体識別調査データを借用し,それらのデータを解析した.課題1については,日本動物行動学会にて発表済みであるため,以降は課題2について報告する.使用データは,父島列島にて収集された2020年から2023年の個体識別データである.性成熟をしていると考えられるオス13頭を対象に,複数のオスが1頭のメスへと同時に交尾を迫るコンソートシップ行動,および同じ群れで識別される同伴頻度の解析を行った.また,小笠原集団の結果と,上記と同様の解析を実施した御蔵島集団の結果を比較した.御蔵島集団では,同伴関係に基づき区別したクラスター内にて,全てのコンソートシップ行動が観察された一方,小笠原集団では,同伴関係に基づき区別したクラスター内のみならず,クラスター間でもコンソートシップ行動が観察された.先行研究では,よく同伴するオス同士は協力行動を示すという仮定に基づき,同伴によって区別された関係を同盟と判断している.この判断は御蔵島集団に対しては有効である一方,小笠原集団に対しては,実際に協力しているオスたちを,同盟ではないと誤って解釈しうる.そのため,御蔵島と小笠原集団の比較研究を実施するためには,両集団に対して同時に適用できる,同盟の新たな判断方法の開発が必要である.

御蔵島集団(上,n=18)と小笠原父島集団(下,n=13)のオスの社会ネットワーク.点は個体を,ラベルは個体番号を,線はコンソートシップ行動を示したオス同士を結んでいる.色は同伴頻度に基づき区別したクラスターを表す.

2024-A-03

野生動物配偶子バンクの構築および保存配偶子を用いた受精技術の開発

金子武人(大阪公立大学)

本研究では、野生下や動物園で飼育されている希少な哺乳類および鳥類の精巣、卵巣組織から精子および卵子を採取し、フリーズドライ保存法および凍結保存法による配偶子保存法を開発することで、配偶子バンクの構築および保存配偶子を用いた人工繁殖技術の開発を行うことを目的とした。

精子は、フリーズドライ保存および凍結保存を実施した。精子のフリーズドライ保存については、回収した精子を10mM トリス + 1mM EDTA溶液に懸濁した。精子懸濁液をガラスアンプルに充填後、フリーズドライ処理を行った。フリーズドライアンプルは密閉し、冷蔵庫(4℃)で保存した。凍結精子は、運動性や膜正常性を解析することで品質を評価した。

本年度は、国内の絶滅危惧種であるツシマヤマネコ、オオワシ、オジロワシ等の精子採取、保存および品質解析を重点的に行った。また、動物園の死亡個体からの精子採取も行った。採取した精子の一部を解析した結果、形態学的に正常であり、品質の良い状態であった。

また、本年度はヤンバルクイナおよび希少猛禽類に関するシンポジウムを主催し、本共同利用・共同研究において得られた成果の報告を行った。

共同利用・共同研究の継続的な支援により、国内種も含め保存動物種の数は順調に増えている。また、保存配偶子の品質も極めて良好であることから配偶子バンクの構築に向けて順調に実施されている。

2024-A-04

クマ鈴は野生動物との遭遇回避に有効か:捕獲圧の異なる地域におけるABRをもちいた検証

山下純平(山形大学農学研究科)、角田裕志(埼玉県環境科学国際センター、長野大学)、江成広斗(山形大学学術研究院)

縮小社会への転換とともに、大型哺乳類による人身事故は深刻化している。こうした人身事故に繋がる突発的な遭遇を回避するため、クマ鈴が普及しているが、その有効性は科学的に評価されているとは言えない。また、クマ鈴の遭遇回避における有効性は、ヒトへの恐れといった地域差でも変化しうることが予想される。そこで本研究では、人身被害を起こしやすいツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシを対象に、クマ鈴の有効性が捕獲圧により変化しうるか明らかにすることを目的に、以下の仮説を設定した。

H1:クマ鈴音への逃走確率はコントロール音(鳥類の鳴き声)より有意に高い。

H2:鳥獣保護区でのクマ鈴音への逃走確率は非鳥獣保護区と比較し、有意に低下する。

仮説検証のため、福島県南会津町にカメラトラップと連動したスピーカーから音声を再生する行動撮影システム(ABR)を鳥獣保護区の内外に6台ずつ設置した。クマ鈴の有効性は、目的変数を逃走(恐れの行動)の有無、説明変数を音の種類と鳥獣保護区の内外の交互作用項とするGLMMを構築し、事後検定を行うことで評価した。その結果、シカ219回、クマ50回、イノシシ35回の動画を撮影した。非鳥獣保護区でのシカとイノシシのクマ鈴音への逃走確率はコントロール音と比較し、それぞれ4.0倍、9.0倍高く、有意差が認められた。しかし、クマは鳥獣保護区と非鳥獣保護区のいずれにおいても、クマ鈴音とコントロール音との間に有意差は認められなかった。また、クマ鈴音において鳥獣保護区の内外での逃走確率に有意差は認められなかった。よって仮説1はシカ、イノシシで支持、仮説2は3種すべてで棄却され、クマ鈴はシカとイノシシにおいて非鳥獣保護区でのみ遭遇回避に有効である可能性が示唆された。クマ、イノシシはサンプル数が少ないため、今後データ数を増やし、クマ鈴音の遭遇回避における有効性について再度評価する予定である。

使用した行動撮影システム(ABR)の写真

2024-A-05

Long-term research project on the ecology of Pacific white-sided dolphins in Mutsu Bay, Aomori

Rosser L.R (Mie University, Mutsu Bay Dolphin Research), Morisaka T. (Mie University), Murayama N. (Mie University, Mutsu Bay Dolphin Research), Igarashi T. (Mutsu Bay Dolphin Research)

Long-term monitoring of cetaceans is vital to detect changes over time and assess the stability of wild populations. Our research team (Mutsu Bay Dolphin Research) began collecting photo data in 2016 to study the site fidelity of Pacific white-sided dolphins in Mutsu Bay, Aomori. Every year since, during the months of May and June when these dolphins pass through on their migration, we have conducted boat surveys to further this work using photo-ID, a non-invasive technique that uses dorsal fin notches and markings to identify individual dolphins. Photo-ID allows us to not only understand the importance of Mutsu Bay for these dolphins but also helps uncover their social and population structure. Our fieldwork in 2024 was the most insightful year yet as we were able to research for 5 weeks continuously. This allowed us to add 252 new individuals to our photo-ID catalogue, taking our total up to 844 different dolphins identified in Mustu Bay. We were also able to observe more patterns in their behaviour throughout the season, giving us a clearer overall picture of their site fidelity. Previously our ID research had shown that the dolphins may stay in the bay for up to 5 days, however in 2024 we found the longest stay in the bay to be 24 days. We also observed 21 ‘across year’ rematches, whereby the same dolphin from previous years is seen in the bay again, and 27 ‘within season’ rematches, where a dolphin was spotted more than once within the 2024 season. This also revealed more information on their social structure, individuals first sighted together were frequently re-sighted together, including 2 individuals first sighted together in 2020 observed together 4 times over the 2024 season, indicating long-term social bonds in this species. This work will also be used to assess the frequency of anthropogenic injuries in these dolphins as well as estimate abundance. Our work at Mutsu Bay Dolphin Research will help to create an overall understanding of not only the importance of this habitat for these dolphins on their migration but also assess the health and stability of this population.

An example of an 'across years' rematch. This dolphin was first sighted in 2019 and re-sighted in 2024. This individual is also an example of anthropogenic injuries in these dolphins. Photo Credit: Mutsu Bay Dolphin Research

2024-A-08

小笠原海域における大型鯨類の生息状況把握のための個体識別調査

辻井浩希、細井彩香(一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会)、青木かがり、泉ちひろ(帝京科学大学)、スミスアシュレイ梨花(東京大学大学院農学生命科学研究科)、妻木勇一(山形大学)

本研究では、東京都小笠原諸島の沖合域に生息するマッコウクジラを対象に、その生息状況の動向や生態把握に資する科学的データを収集することを目的とした個体識別調査を実施した。また、野生動物研究に関わる次世代人材の育成のため、本助成を用いて大学院生1名を現地に招き、現地調査に参加してもらった。

2024年7月中旬に、小笠原諸島父島列島沖で漁船を用いた計6日間の洋上調査を実施した。マッコウクジラの生息する水深500m以深の海域に赴き、望遠レンズを装着した一眼カメラを使用して個体識別指標となる尾ビレ写真の撮影を行った。また、食性や遺伝情報の把握のため、クジラの潜水後に海面に漂っていた糞を採取した。さらには、遺伝情報取得のための新たな手法として、環境DNA手法を導入した。クジラの潜水地点で採水を行うことで、海水中に含まれるマッコウクジラDNAの検出を試みた。

調査の結果、計21個体分の個体識別写真が得られた。そのうち19個体は過去に識別されたことのある個体であり、2個体は新規発見個体であった。再発見された19個体中1個体は20年以上も前に識別記録のある個体であったが、17個体が2020年以降に発見された個体であった。また、糞サンプルを8個と海水サンプルを43個採取した。現在、一部の糞サンプルを使い、食性のメタバーコーディングを行うため解析を進めている。海水サンプルについては、全てDNA抽出を行い、ミトコンドリアDLoopの増幅を行うことにより、本海域を利用するマッコウクジラのハプロタイプの解析を進めている。なお、本研究は次年度以降も継続して実施し、データの拡充と解析を進める予定である。

写真1. 尾びれを上げて潜水するマッコウクジラ ©一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会

写真2. 環境DNAのための採水の様子 ©一般社団法人小笠原ホエールウォッチング協会

2024-A-09

シロフクロウにおける聴覚刺激を用いた認知バイアスの検討

池田真夏 (北里大学大学院)

弘前市弥生いこいの広場で飼育されているメス2個体を実験に用いた。実験者の手から強化子を貰うことができるようになった個体に対して音の波形と周波数を変更した聴覚刺激を呈示した。強化刺激と消去刺激を用意し、強化刺激を呈示した際に反応した場合のみ強化子を与えて弁別トレーニングを実施した。呈示する刺激は個体ごとに音の波形と周波数を変更した。続いてトレーニングが完了した個体に対して強化刺激と消去刺激の中間に位置する曖昧な刺激を4種類呈示した。供試個体がポジティブになると考えられる処置の前後で刺激に対する反応回数の変化を調査した。ポジティブ処置として各個体に1つずつ氷を設置し、暑さ対策を実施した。日常飼育でトレーニングをおこなっていなかった供試個体に対して刺激を弁別させることができた。供試個体は同じケージ内で同居飼育されていたが、敵対行動が発生する、強化したい個体ではない方に強化子を横取りされてしまうといった問題が発生したため、個体ごとに分けた状態でトレーニングをおこなった方が良いと考えられる。ポジティブ処置の前後で両個体とも有意に反応回数が増加し、ポジティブな認知バイアスをもっていると考えられる結果が得られた(個体A p=0.030、個体B p=0.018)。気温の低下による影響も考慮し、ポジティブ処置前後の気温データの確認をおこなったが有意な気温の低下は確認されなかった(p=0.22)。処置の効果によるバイアスであると考えられた(p=0.029)。

本研究により、シロフクロウが認知バイアスを持っていると考えられた。極寒の地に生息するシロフクロウにとって飼育下における環境の調節は重要かつ慎重に検討すべき項目である。認知バイアスによってシロフクロウの心理を直接把握することは、福祉状態の改善に役立つ指標になり得る。

実験をおこなった飼育ケージ

2024-A-10

高山帯に生息する食肉目3種の食物と 生息地をめぐる種間関係

Kousaku T. (Tokyo university of Agriculture and Technology), Hayato T. (Wildlife Management Center, TUAT)

生態的地位の類似した複数種が同所的に共存するためには、空間・時間・食性などのニッチを部分的に分割する必要があると考えられる。同所的に生息する小中型食肉目のニッチ分割はこれまでに多くの研究がされてきたが、アクセスの難しい高標高の山岳地帯における研究は限られている。そこで本研究では、日本の高標高の山岳に同所的に生息するオコジョ・キツネ・テンの生息地利用、活動パターン、食性を調査し、ニッチ分割の有無を検討した。

3種の生息地利用および活動パターンを検討するため、センサーカメラを2024年11月から設置し、各種の撮影イベント数および撮影時刻を記録した。また、3種の食性を検討するため、2023年8月~2024年8月にかけて3種の糞を採集し、顕微鏡を用いてポイント枠法および頻度法により糞内容物を評価した。本報告では十分な分析結果が得られている、オコジョの食性について報告する。

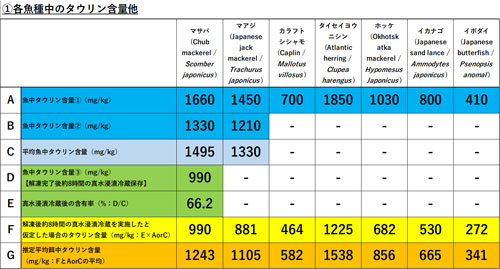

頻度法による分析の結果、すべての季節において小型哺乳類が60%以上出現し 、春は小型哺乳類(73.0%)、夏は昆虫類(96.4%)、秋は果実(85.0%)が最も多く出現した。 小型哺乳類では、アカネズミ属、ミズハタネズミ亜科、ヒミズ属など多様な分類群が出現した。昆虫ではオサムシやシデムシなどの地上徘徊性甲虫、果実ではガンコウランやクロマメノキなどのベリー類が出現した。ポイント枠法による分析の結果、頻度法と同様に春は小型哺乳類(71.4%)、夏は昆虫類(42.4%)、秋は果実(54.5%)が最も占有率が高かった。出現頻度と占有率を比較し餌資源の遭遇率と嗜好性を検討した結果、オコジョは小型哺乳類を季節問わず捕食し特に春には中心的な餌資源である一方、夏や秋は小型哺乳類に特化することなく昆虫や果実を補助的に利用していると考えられた(図1)。今後は、テンとキツネの糞分析および引き続きセンサーカメラデータを蓄積させ統計解析を行い、年間を通じた3種の共存メカニズムを検討する予定である。

1. ホンドオコジョの糞分析結果から得られた頻度と占有率の季節変化

2. センサーカメラで撮影された冬毛のホンドオコジョ クレジット:髙田幸作

2024-A-11

飼育海獣類におけるタウリン摂取の有効性の検証

山田 研祐 (オリックス水族館株式会社 京都水族館)

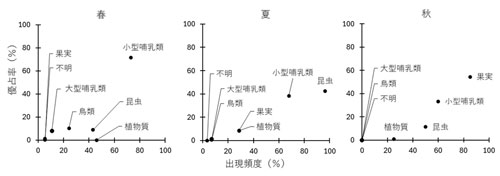

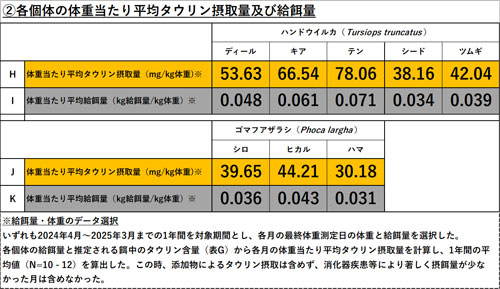

京都水族館で飼育しているハンドウイルカ Tursiops truncatus(成獣4頭、子獣1頭)とゴマフアザラシ Phoca largha(成獣3頭)において餌として使用している7種類の魚(順不同:マサバ、マアジ、カラフトシシャモ、タイセイヨウニシン、ホッケ、メロウド、イボダイ)に含まれるタウリン量の測定を実施した。魚の処理について、冷凍庫からの出庫後約18時間の解凍作業を行ったもので、マサバ・ホッケにおいてのみ内臓の除去を行い、その他の魚種は全魚体を用いて測定を行った。その結果、7魚種全てでタウリンの含有が確認された(表A,B,C)。タウリンは水溶性成分(アミノ酸)であり、餌として流水解凍・真水浸漬保存を行う場合に保存水中に一定量が漏出することが予想されるため、マサバを用いて冷凍庫からの出庫・解凍が完了してから約8時間の真水浸漬冷蔵保存を行った場合(当日17時頃に動物に与えるものを想定)のタウリン含量を測定したところ、含有量が解凍完了直後と比較して約66%に低下していることがわかった(表D,E)。マサバ以外の魚種でも同様に保存水中への漏出により含有量が低下していると仮定して(表F)、餌として実際に使用する場合の7魚種の平均タウリン含量を試算した(表G)。表Gの数値を用いて各動物の体重当たりのタウリン摂取量(mg/kg体重)を計算したところ、ハンドウイルカでは雄の成獣1頭と子獣1頭が、ゴマフアザラシでは雌の成獣1頭が、他の個体と比較して体重当たりの摂取量が少ないことがわかり、これは体重当たりの給餌量(kg給餌量/kg体重)が少ないことに起因すると考えられる(表H,I,J,K)。

2024-A-13

動物種ごとの量的・質的な種子散布機能の評価

渡邉彩音(名大院生命農)、岸本圭子(龍谷大先端理工学)、中川弥智子(名大院生命農)

2022年から2023年にかけて屋久島の調査地で行ったヤマモモの発芽実験では、地表面に埋めた種子のみから実生の発芽が認められた。このことから、ヤマモモ種子の発芽には、種子が地面に埋設されることが重要であると考えられ、そのプロセスのひとつとして、サル糞を利用する糞虫が、糞に含まれるヤマモモ種子を二次散布しているという仮説を立てた。

まず、ヤマモモ結実期の調査地でどのような糞虫が活動しているのかを調べるために、2024年5月下旬から6月中旬にかけて、臭豆腐をベイトとしたピットフォールトラップを用いて、調査地の糞虫群集を調査した。その結果、捕獲されたのは主にエンマコガネ類で、ツヤエンマコガネ、カドマルエンマコガネ、コブマルエンマコガネが多かった。先行研究で、サイズの大きい種子(5 mm)を埋設した報告のあったオオセンチコガネは、屋久島にも生息しているものの、本調査では捕獲されず、ヤマモモの結実期には個体数が少ない可能性が示唆された。

調査地で捕獲した糞虫を用いて、塩ビパイプを使ってサル糞中のヤマモモ種子の埋設実験を行ったところ(パイプ実験)、種子は0.5 cmほどの浅い位置に埋められているか、地表面に残されたままであり、その結果は糞虫の種や個体数によって異なった。10月にも予備実験を行い、それらの結果を総合して考えると、調査地で捕獲されたエンマコガネの中でも比較的体サイズの大きいカドマルエンマコガネは、ヤマモモの種子を地表面に埋設する可能性がありそうである。本調査では、パイプ実験の繰り返し数が少なかったほか、用いた糞虫の種や個体数を統一することが難しかったため、明確な結果を得ることはできなかった。来年度は実験デザインを改良し、糞虫がどの程度ヤマモモ種子の二次散布に貢献しているのか、種による違いはあるのか、糞を利用する糞虫の個体数は種子の埋設数や埋設深さに影響するのかなどを明らかにしていきたいと考えている。

2024-A-14

ニホンザルの腸内細菌の発酵能力

南川未来(京都大学 理学研究科)、佐竹まどか(宇都宮大学 地域創生科学研究科)、半谷吾郎(京都大学 生態学研究センター)

季節で食物が大きく変わる野生のヤクシマザルと、愛知県犬山キャンパスの放飼場およびグループケージ内の飼育ニホンザルで、腸内細菌の発酵能力に違いがあるかを検証した。主に葉を食べる春と果実を食べる秋に、それぞれ野生群・植生のある放飼場群・植生のないグループケージ群を対象に発酵実験を行った。発酵実験の基質として、野生群が主に採食する成熟葉や堅果・放飼場群が採食する草本・放飼場群とグループケージ群が採食する固形飼料や野菜を用意し、普段食べている食物に応じてそれぞれの腸内細菌叢が高い消化能力を示すと予測した。発酵能力の目安としては、発酵により産生されたガスの量を測定した。その結果、予測に反し、野生群では葉を多く採食する春に、成熟葉を基質としたときのガスの産生量が低かった。さらに、堅果・固形飼料・野菜を基質としたときはすべての群でガスの産生量に差はなかった。一方、放飼場の群のみ採食を確認しているシロツメクサ草本を基質としたときは、放飼場の群れでガスの産生量が他の群よりも有意に高かった。このことから、放飼場群では野生群よりも限られた種類の食物を食べているため、発酵能力に影響したと考えられる。一方で、野生群では春には成熟葉だけでなく新葉や果実も採食していたため、飼育群よりも多様な食物を採食しており、特定の基質に対する発酵能力は高くなかったことが考えられる。

ヤクシマザルと新鮮な糞

2024-A-15

人口減少社会におけるニホンザルの「恐れの景観」の特徴の解明

三谷友翼(岩手大学大学院連合農学研究科)

ニホンザルによる農作物被害が全国各地で深刻化している。現在までに様々な対策が考案されてきたものの、多くの集落では人口減少が急速に進み、十分な強度で対策を実施することが困難になっている。対策としては捕獲や環境整備などが実施されているが、それらの対策が個体の行動変化をどの程度促進するのかはほとんど分かっていない。そこで本研究では、捕獲圧と景観構造に着目してニホンザルの「恐れの景観」の特徴を多面的に検討し、個体や群れの行動変容を促す環境・社会要因を明かにすることを目的に調査を行った。

調査は福島県南会津町に生息する加害群10群を対象に実施した(申請時は山形県を調査地としたが、加害群の追跡が困難であったため、途中で調査地を変更した)。まず、火薬音に対する個体の逃避反応を記録し、逃避行動に影響する環境要因と、群れごとの反応の違いを検討した。また、被害が深刻になりやすい8月から11月にかけて出没頻度の異なる農地・集落に音響記録装置を計16台設置し、襲撃頻度、鳴声の発声傾向、追い払いや人の活動の頻度などを記録した。

調査の結果、各個体は①樹上と比べて地上にいるとき、②林外にいるとき、③個体と観察者との間に障害物がない時により激しく逃避行動を行った。一方で、観察場所の捕獲圧の影響は認められず、群れサイズの小さい群れほど逃避行動を示さなかった。このことから、本種の逃避行動は実際の捕獲圧よりも景観構造の違いが影響しているものと考えられた。

また、現在、音響記録装置により記録された音声データをもとに本種の名声を自動判別するための教師データを作成している。今後、音声記録の解析を進め、襲撃頻度に影響する景観要因や人の活動タイプ、農地間での鳴声の頻度や種類の違い、群れの逃避行動と襲撃頻度の関係などについて解析を進める予定である。

2024-A-16

カラス類音声の方言の有無に関する音響生物地理学的研究

近藤紀子、香田啓貴(東京大学)

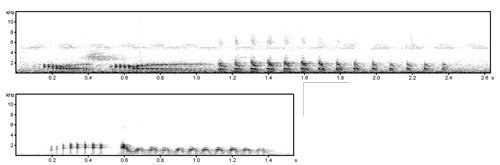

沖縄県八重山地方に生息しているハシブトガラスの亜種オサハシブトガラスの音声について、島間で違いがみられるかを調べるためrattle callに注目して調査を行った。2024年はおよそ2か月間隔で6回の調査を実施した。とくに、未調査であった波照間島での調査を2回実施できた。これによりオサハシブトガラスの生息域である八重山諸島のうち、定期船が就航している島すべてで数は少ないもののrattle callの録音に成功した。その結果、黒島のrattle callは他の島とは異なる特徴が存在することを確認できた。さらに、顔と縄張り位置を手掛かりとしてつがいの個体識別を行い、rattle callがどのような文脈で発せられるかを2週間にわたって調べた。この結果は現在集計中である。

Rattle callは比較的小さく、低い頻度で発せられる音声であるため録音が簡単ではない。そのため現在までところ島間の音響構造を比較するほどのデータは得られていない。今後も八重山諸島での調査を継続して実施し、データ数を増やしていく予定である。

図1 波照間島(上)と黒島(下)のrattle call

2024-A-17

ニホンジカの採餌戦略の雌雄差と性的分離の解明

成瀬光(東京農工大学)、中村圭太(富士山科学研究所)、髙田隼人(東京農工大学)

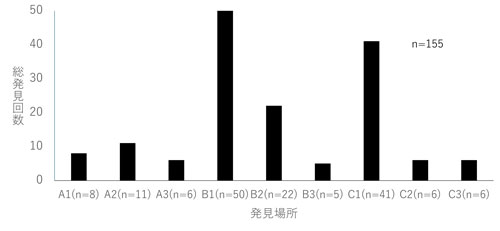

採餌行動は個体の栄養状態を左右するため、生存や繁殖、すなわち適応度に強く影響する。一夫多妻制の偶蹄類の多くは性的二型が発達しており、体サイズや生活原理の性差から雌雄で栄養要求が異なり、採餌戦略に性差が生まれると考えられている。採餌や移動速度、採餌場所選択といった採餌戦略の性差は、時空間的な性的分離に繋がると考えられている。しかし、採餌行動の性差を検討した研究は少なく、さらに採餌行動の違いと性的分離の関係性を示した研究は限られている。そこで本研究では、一夫多妻制のニホンジカについて、採餌速度や移動速度、採食物と雌雄の分布を調査することで採餌戦略の性差と性的分離の関係を明らかにすることを目的とした。

調査は宮城県金華山島に生息するニホンジカを対象に、2024年7月から8月(授乳期)にかけての4週間と、10月(繁殖期)に2週間程度実施した。採餌行動については、1分間あたりの食み数(採餌速度)と歩数(移動速度)、各採食物の食み数(食性)を評価するために、採餌中の個体を対象に10分間の動画を撮影した(写真1)。さらに、40分間隔でスキャンサンプリングを行い各個体(性別・齢クラス)の分布を記録した。採食中の動画については、成獣オス272分、成獣メス114分、幼獣157分記録することができた(10分に満たない動画も含む)。スキャンサンプリングでは、夏に計5日間59回分、秋に計5日間53回分の分布データを取得した。雌雄の分布は、夏はオス群とメス群の分離が見られたが、繁殖期である秋には雌雄が混ざった分布となり、性的分離が季節的に変化していると考えられた(図1)。特に秋に分離度合いが減少することは、夏には採餌戦略の違いから雌雄は別々に行動するが、秋には繁殖のため同一行動をとるからだと予測される。今後は動画の解析を進め、採食行動の性差と季節変化、性的分離の関係を検討する予定である。

写真1:採食中の個体

図1:性的分離の季節変化(左:夏の分布2024/8/20 11:20、右:秋の分布2024/10/21 11:20)

2024-A-18

屋久島におけるヒヨドリ分布の季節変化と農作物被害の関連

西川真理(人間環境大学)、持田浩治(長崎総合科学大学)

ヒヨドリは農作物に食害をもたらすため、有害鳥獣に指定されており駆除の対象になっている。しかしながら、ヒヨドリは森林生態系において主要な種子散布者であることが知られており、安易な駆除は生態系に影響を及ぼす可能性がある。本研究の調査地である鹿児島県屋久島では、秋に渡り個体が飛来しはじめ、年明け頃から農作物(特に柑橘類)に食害を出すことが問題になっている。研究代表者らは、これまでに果樹園の多い南部集落と西部林道周辺(いずれも低標高域)において、ヒヨドリの個体数調査をおこない、柑橘類への食害が始まる前の12月のデータから被害が発生する1月の集落でのヒヨドリ出現個体数を予測するモデルを構築してきた。屋久島には、中~高標高域にもヒヨドリが生息していることから、本研究では、中~高標高域に生息する個体の分布を調べ、予測モデルにおける「島内の中~高標高域からの漂鳥個体」と「島外からの渡り個体」のパラメータとしての重要性を比較検討することを目的としておこなった。調査は、2024年8月と2025年2月に島内の7集落(農地を含む)、西部林道、および中~高標高域で実施し、ポイントセンサス法およびルートセンサス法によって出現個体数を記録した。残念ながら、標高1,200m(高標高域)の調査地への林道が、8月は台風によって、2月は積雪によって通行止めになったことにより、データを収集することができなかった。今後は、低標高域および中標高域のデータ分析をおこなうことで、中標高域のヒヨドリ分布の季節変化を明らかにし、パラメータとしての重要性を検証する予定である。

2024-A-19

Finding the Forgotten Frosted Myos: Uncovering Ecology and Behaviour of an Endangered Species in Ashiu Forest, Japan

Fay Taylor, Lina Koyama (Kyoto University)

During the 2024 season, the focus was trying to increase the trapping effort and continue with the acoustic study which began during 2023.

The same sites for the acoustics were used in 2023 as were utilised in 2024. We had a lot more success with the recorders this year by creating umbrellas to protect the microphones from Ashiu’s heavy rain. By the end of the 2024 season, along with the recordings collected in 2023, it brought the amount of recordings to a total of more than 512,000. It has been cluster analysed using Kaleidoscope Pro and I have manually checked each cluster. Species confirmed from the acoustics so far include Miniopterus fuliginosus, Murina species, Myotis pruinosus, Myotis species, Nyctalus aviator, Pipistrellus endoi, Rhinolophus cornutus, Rhinolophus nippon, Tadarida insignis and Vespertilio sinensis.

With regards to the capture element of my research, we managed to carry out nine trapping trips. Again we used a mist net but we introduced a second harp trap and a second acoustic lure to increase the capture rate. We captured 15 Myotis pruinosus individuals as well as five Murina ussuriensis, two Murina hilgendorfi and two Pipistrellus endoi. Faecal samples and DNA samples were collected from each species and are ready for analysis. As well as release calls recorded for each individual. A new site was tried out this year and it proved to be very successful for capturing Myotis pruinosus. It was a site that was previously used to capture this species in 2010 but we had struggled to locate it during the 2023 season. We almost always caught this species at this new site and on one trapping night, we managed to capture six in one night. This is incredible as the population density of bats in Japan is generally very low so, on average, we generally would only capture around two bats in one night.

A large amount of insect samples were also collected during this season in preparation for dietary analysis. These samples and the samples collected from the bats are due to be analysed this month.

During 2024 and early 2025, I have presented aspects of my research at multiple conferences. These included two Ecological Society of Japan conferences (Yokohama/Online and Sapporo), the Mammal Society of Japan conference (Kobe) and the Ashiu Open Science Meeting (Online).

Many thanks to everyone who assisted and advised on this project.

A photo of Fay Taylor holding the first bat captured in 2024, a Myotis pruinosus.

Credit: Mariana Avalos

2024-A-20

ミナミハンドウイルカの子育て行動の個体差について

多田光里 (近畿大学)、八木原風(三重大学)、酒井麻衣(近畿大学)、小木万布(合同会社みくラボ)、小笠原樹、青木拓哉(一般社団法人御蔵島観光協会)

伊豆諸島御蔵島周辺海域に生息するミナミハンドウイルカにおいて、子育て行動の個体差を明らかにするために、母子間行動を分析した。イルカの個体識別調査で撮影された1994年~2023年のビデオ映像を使用した。母子が近距離で遊泳する割合において母親間で有意な差がみられた。また、性別間でも有意な差がみられメスのコドモはオスのコドモよりも母と近距離で泳ぐ割合が高く、オスのコドモはメスのコドモよりも母と中間距離で泳ぐ割合が高かった。また、複数のコドモを育てた母親の行動を分析したところ、コドモの違いに関わらず同伴率が高い母がいる一方で、低い母もいた。母親とコドモの性別が近距離割合に与える影響の大きさを検証した。結果、その両方が影響を及ぼしていることがわかり、母親による影響がコドモの性別よりも大きかったが、その差は有意ではなかった。以上より、本種の子育て行動のうち母子間距離において、母親によって個体差があること、コドモの性別によっても異なることが示された。この成果について国内および、国際学会で発表した(日本哺乳類学会2024年度大会/25th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammal)。今後は、得られたデータから子育てのタイプ分けを行う他、子育て行動とコドモの生存率の関係についても分析する予定である。

ミナミハンドウイルカの母子

2024-A-21

名古屋港に来遊するスナメリの周年変動

加古智哉(名古屋港水族館)、吉田弥生(東海大学海洋学部)、神田幸司(名古屋港水族館)、春日井隆(名古屋港水族館)

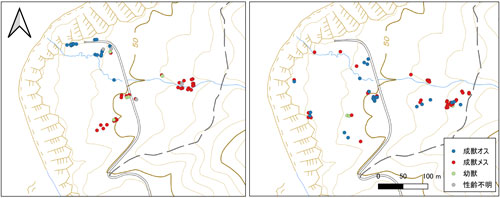

名古屋港に来遊するスナメリの周年調査において、本年度は来遊状況の把握と港内での遊泳場所の偏りの解明を目的として調査を実施した。

船舶による目視調査は11月からの開始を予定したが、悪天候のため11月は調査できなかった。12〜2月の発見率は0.39頭/kmと、昨年(1.05頭/km)や一昨年(0.95頭/km)の同時期より低かった。

また名古屋港水族館前の調査区域において、過去の発見126件を含む計181件(637頭)のデータを用いて、区域を9区画に分け、遊泳場所の偏りと行動を解析した。最も発見回数が多かったのは、港最奥となる北東の区画(B1とC1)であった(図1および図2)。行動分析では、出入り口や中央部で移動行動が70%以上を占めた一方、岸壁付近では48%が摂餌行動であった。岸壁により魚類の進路の片側を塞ぐことができるため、摂餌効率が高いと推測された。本結果の一部は、本年度の卒業論文(東海大)としてまとめられている。

図1. 調査海域の区分けと名称

図2. 区分け毎の総発見回数

2024-A-22

都市環境に⽣息するキタリスの時空間利⽤の研究

山下絵理子(帯広畜産大学)、内田健太(東京大学)、菊地デイル万次郎(東京農業大学)、浅利裕伸(帯広畜産大学)

都市の人工光は、野生生物に様々な影響を及ぼし、特に鳥類や爬虫類で活動を夜間へ延長する活動パターンの変動が示唆されている。キタリス(Sciurus vulgaris)は昼行性だが夜間に活動することが示唆されており、人工光がある都市では人や車を避け、夜間に活動する可能性がある。そこで本研究では、キタリスを対象に夜間光の強い都市と弱い郊外を比べ、都市は夜間の活動を増加させるという予測を検証した。

北海道帯広市内の緑地において、2017年と2024年の5-6月と10-11月に首輪型加速度ロガーを用いて調査した。夜間光の影響を検証するため、夜間光強度の異なる6地点(緑地)で捕獲した計16個体(各地点1-4個体)を対象として、3軸加速度を25 Hzで平均7.9日間(2–18日)記録した。算出した姿勢角と動きの強弱から決定木を用いて行動分類し、日周パターンを分析するとともに、夜間の行動を比較した。また、各調査地点における期間別の夜間光強度は衛星画像から取得した。

ほとんどの個体は夜間光の強弱に関わらず、日の出前(薄明)から活動を開始し、日中に活動を行い、日没までに活動を終了するパターンを示した。一方で、最も夜間光強度が高い地点の3個体中1個体は、データを取得した全5日間、0時から採餌などの活動を開始し、日の出後の午前9時まで活動していた。また、夜間光強度が低い地点でも、典型的な昼行性の活動パターンを示す日と、日没前から日の出にかけて夜間行動を行う日がある個体が確認された。夜間に活動していた個体について、夜間光強度の高い地点の個体は強度が低い地点の個体と比べて夜間の採餌時間が長かった。

本研究で発見した夜間行動は普遍的な現象とは言えないが、夜間光強度にかかわらず夜間に行動する個体が確認された。さらに、夜間光強度の高い都市で夜間に採餌を増加させる個体を確認したことから、夜間光が夜間採餌を促進した可能性があるが、採餌を促進する理由についてはさらに検討する必要がある。

2024-A-23

鯨類の3つのヒレの流体⼒学的な機能の⽐較

Mitsuoka N. (Tokyo Univ. of Agri), Okamura T. (Nagoya Univ), Nishimura F. (Kanagawa Pref. Mus. Nat. Hist.), Kikuchi D.M. (Tokyo Univ. of Agri)

鯨類は3種類のヒレを持つが、その形態は個体内の各ヒレごと、また種ごとに多様である。ヒレの3次元形状は流体力の生成を介して遊泳能力に影響するため、その形態がもたらす流体力の検証からは、その個体・種レベルにおける各ヒレの機能の関係を明らかにできると期待される。しかしながら、これまでの研究は胸ビレを中心に特定のヒレの種間比較に限られており、3種類のヒレの流体特性を種内・種間で比較した研究はない。

そこで我々は、幼体を含む小型鯨類4種6個体の各ヒレの3次元形状を3Dスキャナを用いて計測し、回流水槽でヒレの流体力を測定した。ヒレのスキャンデータからCADソフトを用いて断面が対称翼となる表面が滑らかなモデルを作成し、3Dモデルの幾何学形状(平面形や翼型)を計測した。また、ヒレが生む流体力を計測するために3Dプリンタで印刷した模型を回流水槽内に設置して、遊泳時の流れを再現した状態で、流れに対する角度(迎角)を変えて、揚力と抗力を計測した。

幾何学形状計測の結果、体・亜成体は成体と比較して薄い尾ビレを持ち、流体実験では成体よりも高い揚抗比を示した。この形態学的・流体力学的な差異は、幼体・亜成体段階における未発達な筋力や体力、小さなヒレサイズを補償する形状の可能性が考えられる。

また、スジイルカの尾ビレはスナメリと比較して、より高い揚抗比を示した。この結果は、高速遊泳群に分類されるスジイルカが、低速遊泳群に分類されるスナメリと比較してより効率的な推進特性を持つ尾ビレ形態を有している可能性を示唆している。

本研究は、小型鯨類における種間及び成長段階の異なる個体間の3種のヒレの流体特性とその幾何学形状特性を調べた初めての研究である。今後、対象種数と個体数を増やすことで、種内における3種のヒレの形態的多様性や成長に伴う変化、さらには種間差異がもたらす機能的意義の解明できると期待される。

2024-A-24

なぜ、蕪島のウミネコは“いい加減”に見える巣を作るのか?

岡村太路(名古屋大学大学院環境学研究科)、依田憲(名古屋大学大学院環境学研究科)、後藤佑介(名古屋大学大学院環境学研究科)、水谷友一(名古屋大学大学院環境学研究科)

蕪島ではウミネコが高密度に営巣し、多様な巣を作る。しかし、これまで機能的に優れた巣のみが記録され、簡易な巣の評価は行われていなかった。そこで、iPhoneのフォトグラメトリーアプリを用いて、多様な巣の3次元データを取得した。その結果、蕪島では問題なくデータを取得できることが確認されたが、地面を掘り返した巣の撮影が困難であると判明したため、調査区域を蕪嶋神社境内に限定し、最終的に68巣の3次元データの構築に成功した。今後、得られたデータをCADで解析し、巣形態の多様性を定量化する予定である。

立体構築したウミネコの巣(撮影:岡村太路)

2024-A-25

ニシゴリラ飼育群における複数の行動指標を用いた利き手研究

田村大也 (京都大学大学院理学研究科)、仲村賢 (東京動物園協会 恩賜上野動物園)

上野動物園で飼育されているニシゴリラ7頭を対象に利き手の調査を実施した。本研究では、利き手を調べるために3つの行動指標を用いた。一つ目は「Tube Task」と呼ばれる、飼育霊長類の利き手研究で広く実施されてきた指標を用いた。二つ目の指標として、野生ニシゴリラで顕著な利き手の発現が報告されている「シロアリ採食行動」を参考にして、それと同じ行動(フィーダーを片手で持ち、反対の手のひらに繰り返し叩くことで、フィーダーの穴から餌を振り出す操作)を引き出すためのフィーダーを開発した。三つ目に、同じく野生ニシゴリラで利き手が現れることが知られている「アフリカショウガ採食行動」を参考にして、栽培ショウガを給餌し、茎から髄を取り出す操作の観察を試みた。上野動物園でのデータ収集は2024年10月17日から11月4日までの計18日間に集中して実施した。調査の結果、Tube Taskでは7頭中5頭で有意な利き手が検出され、4頭が右利き、1頭が左利きであった。また、新しく開発したフィーダーを導入した結果、野生ニシゴリラの「シロアリ採食」と同じ行動を引き出すことに成功し「Termite Task」と名付けた。さらに、7頭中6頭で顕著な利き手が検出され、4頭が右利き、2頭が左利きであった。残り1頭は、片手でフィーダーを持って床に叩きつけて餌を振り出すという、他6頭とは異なる操作であったが、この操作で顕著な右利きが検出された。また、Tube TaskよりもTermite Taskの方が使う手の偏りは有意に強いことが分かった。三つ目の指標であるショウガ採食では、個体間だけでなく個体内でも食べ方のばらつきが大きく、利き手を測定することはできなかった。今回の調査から、新たに開発したフィーダーによる「Termite Task」が、飼育ニシゴリラを対象とした利き手の測定において極めて有用であることが明らかになった。本成果は、分担者とともに学術論文を執筆のうえ国際学術誌に投稿し、現在査読中である。

画像1:Termite Taskに用いた、新たに開発したフィーダー(左)とフィーダー導入の様子(右)。

画像2:飼育ニシゴリラがTube Task(左)とTermite Task(右)を行っている様子。

2024-A-26

DNAメチル化率に基づくクビワオオコウモリ(Pteropus dasymallus)の年齢推定

兼 祐翔(東京大学)、村山 美穂(京都大学)、新井 花奈(京都大学)、井上 英治(東邦大学)、公益財団法人沖縄こどもの国、鹿児島市平川動物公園、福井 大(東京大学)

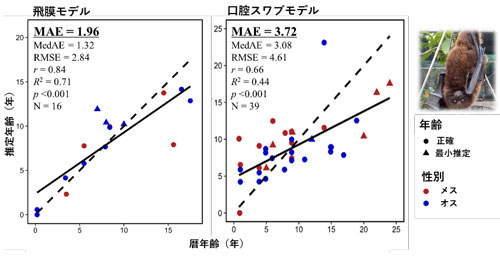

絶滅が危惧されているクビワオオコウモリ(IUCN Red List:Vulnerable)の年齢推定モデルを確立するため、飼育下にある年齢既知の個体(亜種オリイ、エラブ)を対象とした。飛膜組織と口腔スワブからDNAを抽出し、費用対効果の高いMS-HRM法によりメチル化率を検出した。年齢とメチル化率に有意な相関がみられた領域を用いてサポートベクター回帰を実施し、1つ抜き交差検証によりモデルの精度を評価した。亜種間にメチル化状態の違いが示唆されたため、亜種オリイオオコウモリのみを用いてモデルを構築した。年齢とメチル化率の間に有意な相関がみられたのは、飛膜で4つの領域、口腔スワブで3つの領域であった。これらを用いた年齢推定モデルは飛膜で1.96年、口腔スワブで3.72年の誤差を示した。本種が29年生きることを考慮すると、前者のモデルは寿命の7%以内、後者は13%以内の誤差となる。

実年齢と推定年齢の関係

2024-A-27

御蔵島周辺海域における野生小型ハクジラ亜目の隊列遊泳の機構の解明

Nishimura T. (Nagoya Univ), Goto U. (Nagoya Univ), Okamura T. (Nagoya Univ), Yoda K. (Nagoya Univ)

本研究では、御蔵島周辺におけるイルカの撮影・観察を目的として、2024年7月1日から7月31日までの調査を計画していた。しかし、7月1日から7月7日まで、強風と高波が続き、東京から御蔵島へ向かう定期船が運航停止となった。7日に島に到着したものの、天候は回復せず、調査船を出すことができなかった。その後、天候回復を待ちながら7月13日まで滞在したが、天気予報では7月31日まで強風が続く見込みだったため、本州へ帰還する判断を下した。結果として、一度も調査を実施できなかった。

調査が中止となった要因は、西風10m以上の強風および3m以上の高波である。調査船の出航基準を満たさず、安全上の理由から運航が行われなかった。また、御蔵島周辺の海域は天候の影響を強く受ける地域であり、今回のように長期間にわたって調査が不可能になるケースは過去にも報告されている。今回の調査計画では、ある程度の天候不順は想定していたものの、ここまで長期にわたる悪天候に見舞われたのは予想外であった。

また、待機期間中に代替案を検討した。しかし、対象となるイルカの生息環境が御蔵島周辺に限定されるため、別の島での調査は困難であった。オンラインデータや過去のデータを活用する方法も考えたが、今回の調査は新規データ収集を目的としていたため、研究を進めるには不十分であった。加えて、御蔵島に滞在しながらできる別の研究手法についても検討したが、強風や高波の影響で海上調査のみならず、沿岸からの観察も困難であった。

以上の結果を踏まえ、本研究の継続を検討したが、天候の影響が大きく、実施可能な代替案も見つからなかったことから、研究そのものを中止する決断に至った。今後、類似の研究を行う際には、事前に複数の調査候補地を設定し、天候状況に応じて調査地を変更する方法や、長期間の悪天候を見越して予備調査を行うなどの対策が必要である。

2024-A-30

ヤクシマザルの花蜜食行動がヤブツバ キの繁殖に与える影響

角田史也(京都大学)、福田澪李(東京農業大学)、亀田果夏(東京都市大学)、金原蓮太朗(京都大学)、仲渡千宙(広島大学)、佐竹まどか(宇都宮大学)、手塚詩織(東京農工大学)、榊原未桜(京都大学)、伊勢上さくら(東京理科大学)、柴田尚輝(京都大学)、三浦たいら(会社員)、半谷吾郎(京都大学)

霊長類は多様な食物を摂取する採食ジェネラリストであり、発達した大脳と器用な手先を活かして採食におけるさまざまな障壁を克服することであらゆる食物を利用することができる。霊長類は地上から樹上まで自在に移動でき、中大型で個体数も多いため、同じ生態系内の他の動物と比較してバイオマスが大きいという特徴も持つ。このような生態的特性を持つ霊長類による採食は、森林生態系において重要な影響を及ぼしていると考えられる。種子の散布や受粉など、霊長類が植物に与える好影響については多くの研究がなされてきた。一方、霊長類が植物に与える悪影響、特に花に与える影響に関する研究はほとんどない。

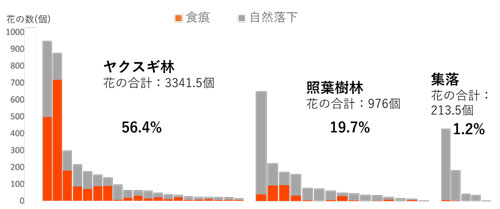

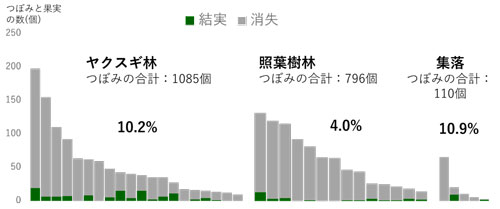

屋久島のスギ林では、1月から5月にかけてヤクシマザルがヤブツバキの蜜を吸うために大量の花を破壊して捨てている様子が観察されている。本研究では、ニホンザルによる花の食害がヤブツバキの繁殖に与える影響を明らかにすることを目的とした。屋久島の植生の異なる3つの調査地で、ヤクシマザルの花蜜食行動、食害を受けたヤブツバキの花の割合、ヤブツバキの結実率を調査した。

その結果、ヤクシマザルはヤブツバキの花の花粉媒介者ではなく破壊者であること、ヤクスギ林のヤブツバキは照葉樹林のヤブツバキよりも高い割合で花を破壊されていること、ヤブツバキの花の結実率は食害の程度にかかわらず3つの調査地で大きな差がないことがわかった。

現在、ヤブツバキの結実率がヤクシマザルによる食害の影響を受けなかった要因と食害によるヤブツバキの形態的・生理的な変化を調べるため、送粉者の定点観察・人工授粉実験・ヤクシマザルによる食害を模した摘花実験・花蜜の量と糖度の測定を行っている。

図1. 林床に落ちたヤブツバキの花の食痕割合

図2. ヤブツバキの結実率

2024-A-31

屋久島のニホンザルにおける出自群移出前後のオスの社会性とその発達

片岡直子(京都大学大学院理学研究科)

母系霊長類では、オス間の関係は一般的に配偶者競争の影響を受け、敵対的な関係が多く見られる。しかし、一部の種では親和的関係も形成され、順位向上や繁殖成功などの利益がある。ニホンザル(Macaca fusucata)のオスは、性成熟後に出自群を移出するが、このワカオスと呼ばれる時期における社会関係の変化は十分に解明されていない。本研究は、屋久島に生息するヤクシマザル(M. f. yakui)を対象に、ワカオスの社会関係の変化を明らかにすることを目的とし、2023年11月から2024年10月までの133日間、Sora-A群で個体追跡調査を行った。出自群であるSora-A群からの移出前の出自オスと、他群出自でSora-A群への移入後の非出自ワカオスで社会関係を比較し、さらに非出自ワカオスにおいて、季節と年齢によって社会関係が変化するのか、また非出自ワカオス同士でどのような社会関係を形成するのかを調べた。

出自オスと非出自ワカオスの比較から、ワカオスは移出によって、空間的にも社会的にも周辺化していることが明らかになった。また、非出自ワカオスは、6歳ごろから、交尾期におけるメスとのマウンティングやグルーミングが観察されるようになり、配偶関係をもつようになった一方、配偶者競争の影響により、オトナオスとは敵対的な関係を形成するようになった。さらに、非出自ワカオス同士の社会関係は、厳格な順位序列を持つものの、親和的交渉を頻繁に行っており、親密度において未分化で、平等的な親和的関係が形成されていた。ワカオスはワカオス同士で親和的関係を構築することにより、オス間の社会関係の構築をする術を学習していると考えられる。オス間関係の構築を学習することは、平行分散やその後の移籍を円滑にし、利益を得ている可能性がある。

群れの周辺にいるワカオス

©2025 Naoko Kataoka All Rights Reserved

2024-A-33

ウミスズメ類における飛行と遊泳の旋回メカニズムの比較研究

関日向(東京農業大学院)、菊地デイル万次郎(東京農業大学)

物理環境の違いから鳥は飛行と遊泳で異なる力学的制約を受け、適した形態と運動は異なる。ウミスズメ科ウトウは一対の翼で飛んで泳ぐが、水中と空中でどのように姿勢や翼運動を変化させ旋回運動を達成しているか未解明である。また、水中の浮力は深度によって変化するが、その影響が旋回運動にどのように反映されるかについては十分に検討されていない。ウトウに運動計測用の慣性ロガーを装着して、異なる物理環境での旋回中の動きを計測する。

2024年7月に北海道厚岸町の大黒島でロガー装着を行った。夜間に帰巣する親鳥を2羽捕獲し、防水テープを用いて背中に慣性ロガー(Technosmart 社、AGM)を装着した。慣性ロガーは、加速度、ジャイロ(角速度)、地磁気、圧力のセンサを搭載している。翌日以降に再捕獲し、ロガーを回収した。合計20時間44分のデータを取得し、5回の遊泳イベントと8回の飛行イベントが確認された。遊泳時は潜水と浮上を繰り返しており、最大25 mの潜水をおこなっていた。羽ばたき頻度は飛行時9.3 Hz、潜降時3 Hz、浮上時1.3 Hzであった。ウトウの姿勢角、加速度ベクトルから翼運動(翼の打ち上げ、打ち下ろしのフェーズとタイミング)と、旋回方向に対するロール回転(頭尾軸の回転)に着目し解析を行っている。

ロガー装着中のウトウ

2024-A-34

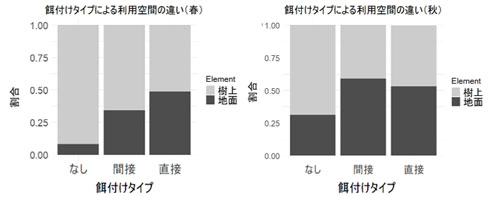

都市公園における餌付けのタイプがキタリスの行動に及ぼす影響

樋口美穂(東京農業大学大学院)、菊地デイル万次郎(東京農業大学 農学部 生物資源 開発学科 野生動物学研究室 )、内田健太(東京大学 大学院農学生命科学 研究科 保全生態学研究室)

都市環境で見られる人間が野生動物に餌を与える行為(以下、餌付け)は、餌台などに餌を置く「間接給餌」と人が手から餌を与える「直接給餌」の2タイプがある。餌付けは野生動物の行動を変化させる要因となることが知られており、本研究では餌付けがエゾリスの行動に及ぼす具体的な影響について1.地面の利用時間、2.人と関わる行動の割合に着目して明らかにすることを目的とした。調査は北海道帯広市の都市公園9地点で、2024年の春と秋に行った。都市公園の餌付けタイプを餌付けなし、間接給餌、直後給餌の3タイプに分類し、それぞれの公園でエゾリスの行動を3分間の直接観察で記録し行動の割合を比較した。調査の結果、1.地面の利用時間については、直接給餌のある公園では地面利用時間が他の2タイプに比べて長く、また、年を通して時間で多くの時間を過ごすことが明らかになった。2.人と関わる行動の割合は、春に直接給餌のある公園でのみ増加するという結果が得られた。秋には、どの餌付けタイプにおいても人間行動の増加に有意に影響を及ぼさなかった。

春は餌資源の多くが樹上にあり、また繁殖や子育ての時期であるため警戒心が高く、樹上で過ごす時間が長いと考えられる。直接給餌はエゾリスに年間を通して地面に餌があるという認識や、人と餌の関連を認識づけている可能性があるため1、2の結果が得られたと考える。これらの結果から直接給餌が及ぼす影響の大きさを示すことができ、直接給餌は行動に変化を及ぼしやすい餌付けタイプであると言える可能性が示唆された。餌付けタイプによって引き起こされる野生動物の行動の変化を定量的に示すことは、都市部での野生動物と人の距離感を考える際の一助となるかもしれない。本研究で得られた知見は、都市に生息する野生動物の行動の変化に、餌付けという行為が及ぼす影響に関する洞察を提供するだろう。

2024-A-35

グリーンランドの高次捕食者,アザラシとイッカクにおけるPOPsの生物濃縮性評価

小川萌日香(北海道大学)・三谷曜子(京都大学/野生動物研究センター)

2022年, 2023年にグリーンランドで採取した海棲哺乳類の脂肪を用いて,動物に蓄積されたPOPs濃度を測定した.サンプルは、現地で生活するイヌイットが狩猟した個体から採取した.対象種は,ワモンアザラシ Pusa hispida・アゴヒゲアザラシErignathus barbatus・タテゴトアザラシPagophilus groenlandicus・イッカクMonodon monocerosである.POPsは,海洋生態系の食物網をとおして生物濃縮するため,特に高次捕食者の生体内に高い濃度で蓄積される.POPsが生体内に取り込まれると,内分泌撹乱や免疫力の低下を引き起こすため,北極域では,高次捕食者である海棲哺乳類と,それらを狩猟して生活している現地イヌイットへの影響が懸念されている.

測定の結果,例えば日本近海に生息する海棲哺乳類と比較しても極めて低い汚染濃度が測定された.すべての種において、DDT濃度が最も高く,次にPCBが高かった.本研究で測定されたすべての汚染物質について,イッカクでは他の海洋哺乳類と比較して高い濃度が測定された.これは,イッカクが他の海棲哺乳類よりも食物連鎖の上位に位置するため,生物濃縮の影響をより強く受けていることを示唆している.また,イッカクでは,授乳中であった個体のみ,POPs濃度が極端に低くなっていることが確認された.これは,授乳によって,蓄積されていたPOPsが幼獣に移行したことが起因している可能性がある.

2024-A-36

口永良部島における生物多様性保全に向けた哺乳類相の基盤データ整備

藤田志歩(鹿児島大学共通教育センター)、半谷吾郎(京都大学生態学研究センター)、栗原洋介(静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター)、角田史也(京都大学大学院理学研究科)、牧貴大(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

屋久島の西方約12kmに位置する口永良部島において、本来生息しないヤクシマザルが1990年代に人為的に持ち込まれた。ヤクシマザルは国内外来種として生態系に悪影響を及ぼすことが懸念される。なかでも、口永良部島の在来種であるエラブオオコウモリは、ニッチをめぐる競合により生存が脅かされるおそれがある。エラブオオコウモリは国の天然記念物で、環境省レッドリストにおいても絶滅危惧ⅠA類に分類され、その保全は重要な課題である。本研究は、口永良部島における生物多様性保全のための基盤データを収集することを目的とし、とくに、ヤクシマザルとエラブオオコウモリの生息状況について調べた。

ヤクシマザルの生息状況を調べるため、島内18地点に自動撮影カメラ、3地点に音声録音機を設置した。2024年度は6月、11月、3月に現地調査を行い、撮影・録音データを回収した。カメラトラップ調査の結果、2022年11月から2024年11月までの期間にヤクシマザルは5回撮影された。また、2021年10月から2024年11月までにヤクシマザルの目撃情報は合計22件あった。このことから、口永良部島に今もヤクシマザルが生息していることは明らかであるが、群れ数や個体数については未だ不明である。これまでの結果から、ヤクシマザルの生息密度は極めて小さいと考えられるため、今後、ボイストラップ調査の解析もすすめて群れの遊動域を特定し、精度を高めて引き続き調査を行う予定である。

エラブオオコウモリについて、頭数や分布域の変化を調べるため、先行研究と同じ方法で定点観察とルートセンサスを行った。6月の調査では、これまでの報告でエラブオオコウモリがよく観察されている金岳小中学校の校庭において定点観察を行った結果、22時以降にとくに多くの個体がワシントンヤシに集まるのが観察された。一方、12月の調査では、2つの集落でルートセンサス行った結果、1頭のみ観察された。生息数を把握するためには季節による違いを考慮する必要がある。

口永良部島で確認されたニホンザルのオス(撮影:藤田志歩)

2024-A-37

獣舎内のアンモニア濃度の実態と、アンモニア濃度が動物におよぼす影響

立山優里子,中山侑,山本大河(千葉市動物公園), 井上英治(東邦大学),平田聡(京都大学・野生動物研究センター)

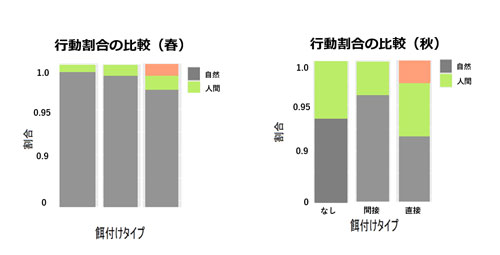

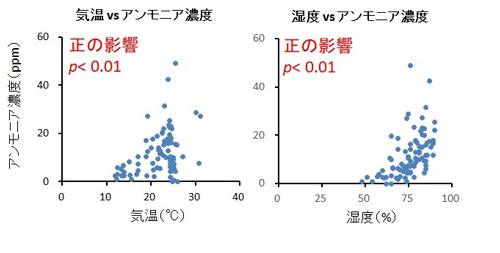

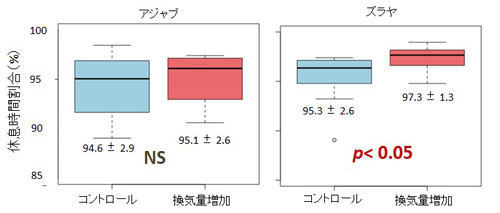

2023年度に引き続き、チーターを対象動物として獣舎内のアンモニア濃度の実態と、アンモニア濃度が動物におよぼす影響について調査した。

アンモニア濃度の実態調査は、2024年1月から12月に週1回、朝9時に動物を放飼する前の獣舎内のアンモニア濃度と気温および湿度を測定し、月ごとの比較を行った。その結果、月平均値は6月に最も高く、実験動物における基準値である20ppmを超えていた。一方で12~4月は10ppm以下で推移していた。エアコンが稼働していた6月下旬から10月上旬はアンモニア濃度が低下しており、5~10月のエアコンを稼働しない時期の対策が重要であることが示唆された。また、アンモニア濃度は温湿度、特に湿度と正の関係があり(温度・湿度ともにp<0.01)、温湿度の調整もアンモニア濃度の上昇への対策になりうると考えられた。

動物におよぼす影響については、千葉市動物公園で飼育中のメス2頭(アジャブ、ズラヤ)について、コントロール(通常通りの飼育)と、アンモニア濃度低減条件(夜間の窓開放および扇風機使用による換気量の増加)の2条件における、糞中コルチゾール値および録画データによる夜間の行動観察(休息時間・休息姿勢)の結果を比較した。糞中コルチゾール値はアジャブでは影響はみられなかったが、ズラヤではアンモニア濃度低減条件においてコルチゾール値が低下する傾向がみられた(p=0.0996)。行動観察の結果では、コルチゾール値に低下する傾向がみられたズラヤにおいて、アンモニア濃度低減条件下の休息時間の増加がみられた(p<0.05)。

今回得られた結果から、アンモニア濃度の対策として換気量増加や、温湿度の調整が有効であることが明らかとなった。動物への糞中コルチゾールや行動への影響については個体差がみられ、影響を受けやすい個体は休息時間が下がる可能性が考えられた。今後は、対象個体を増やすとともに、粘膜などへの長期的な影響についても検討が必要である。

図1.温湿度とアンモニア濃度の関係

図2.休息時間への影響

2024-A-38

ハンドウイルカの簡便な冷凍、冷蔵保存の確立(継続)

柏木伸幸(かごしまか水族館)・大塚美加(ごしま水族館)・濵野剛久(かごしま水族館)・山本桂子(OMRC)・山形寛直(マクセルアクアパーク品川)・木村友美(マクセルアクアパーク品川)

昨年に引き続き、鯨類の人工授精(AI)技術の向上と普及に向けて、簡易的な手法を用いて冷凍保存した精液を使用したAIを試みた。2024年5月から2025年2月の間にかごしま水族館で2回、オキナワマリンリサーチセンター(以下OMRC)で4回の計6回のAI(1回の排卵直前あるいは直後にそれぞれ1~3回精液を注入)を実施した。AIには液体窒素容器を使用して-196℃で冷凍保存した精液を使用した。かごしま水族館では冷凍精液と内視鏡によるAIを1回、冷凍精子と簡易的なカテーテル法によるAIを1回の計2回AIを行ったが受胎には至らなかった。OMRCではかごしま水族館で採取した精液を、液体窒素容器にて-196℃で保存後、ドライアイスを使用して-80℃で輸送し、輸送後に再度-196℃で保存した精液を使用し内視鏡によるAIを実施し、受胎が確認できた。今年度は冷凍精液にて6回のAIを実施し、1例の受胎が確認できた。保存精液の輸送方法やAIの手技の改善が進んでいる。今回受胎した個体は輸送の際に-80℃のドライアイスに移す方法でのAIによる受胎である。今回、昨年と合わせて4例目で本方法が輸送に有効であることが示唆された。また昨年アクアパーク品川で液状保存精液を使用し、より簡易的なカテーテル法による受胎に成功した個体は7月17日に出産し順調に推移していた。生後2か月で死亡したものの、死因はAIとは無関係で液状保存精子と簡易的なカテーテル法によるAIの有用性も確認できた。

2024-A-39

Flexibility of feeding strategies in primates

Garcia C (UMR 7206, CNRS/MNHN/UPCité), Bouret S (UMR 7225), Simmen B ((UMR 7206, CNRS/MNHN/UPCité), Gerard C (UMR 7225)

We have collected behavioural and isotopic data in the wild (Kojima Island, Japan) on 8 individuals (4 females and 4 males) from a group of Japanese macaques known to exploit marine resources. The aim of this study was to gain a better understanding of the cognitive processes involved in feeding decisions, with a particular focus on the influence of social and environmental factors on individual dietary strategies and the consumption of marine and terrestrial resources. We have carried out the first isotopic analyses (δ13C, δ15N) on a representative sub-sample of the diet and on fecal samples. These enabled us to better discriminate between diets based on terrestrial vs. aquatic resources. We have also recorded feeding routes of several individuals across two different seasons, which will allow us to better assess their feeding decisions according to the social context and seasonal challenges.

Photo 1: Marine resources in Koshima island - Credit: Cécile Garcia

Photo 2: Japanese macaques on the rocks - Credit: Sébastien Bouret

Photo 3: Observation by members of the team - Credit: Sébastien Bouret

2024-B-01

ボノボのメスの偽発情はオスの攻撃性の低下に寄与するか?

戸田和弥

愛知県犬山市にある京都大学ヒト行動進化研究センターで、野生のボノボとチンパンジーから非侵襲的に採取した尿試料中のホルモン濃度を測定した。実験は、橋本千絵氏監督の下、毛利恵子氏と共同で実施した。現在、測定結果の解析を進めている。

2024-B-02

野生化ウマの重層社会と集団行動

前田玉青(総研大)

都井岬にて御崎馬を対象に、社会ネットワークの作成とフンの提示実験を行なった。社会ネットワーク分析では、都井岬に3つの社会性があることが明らかになった。①安定なユニットが存在し、異なるユニットが協調的な関係を築く重層社会、②安定なユニットが存在するが、ユニット同士が集まることのない社会、③安定なユニットをもたず、日々共にいる個体が入れ替わる離合集散性の社会が観察された。

さらに、3つの異なる社会を対象に、オスのフンを提示する実験を行った。重層社会では、同じ重層社会に属さない(homerangeが重ならない)オスのフンに対してはより強く反応することがわかった。一方で、ほかの社会に属するウマたちは、homerangeが重なっているかどうかと反応の長さには相関がなかった。これにより、重層社会でのみ群れ間の競争が緩和され、共存が可能になっていることがわかった。

2024-B-03

ヤクシカの個体群動態および地域個体群間の遺伝子流動について

揚妻直樹(北海道大学)、揚妻-柳原芳美(Waku Doki サイエンス工房)

捕獲圧がかかっていない地域に生息するニホンジカ個体群の動態を把握するため、⿅児島県・屋久島の西部低地林において個体を識別し、長期間観察による個体縦断的なデモグラフィックデータを収集している。2024年度は、首輪型発信器を装着した13頭の成獣とその幼獣7頭(当歳児5頭、1歳児2頭)の計20頭の生存確認と行動域を調査した。その結果、成獣2頭(オス1頭とメス1頭)の死亡を確認した。死亡したメスの当年産まれの幼獣は、その後、血縁個体(姉、祖母、叔母)らと一緒に観察され、12月までの生存を確認している。メスシカの死亡時期は8月末から9月と推定されることから、生後3か月齢未満で母シカを失ったと考えられる。母系の血縁個体の存在が幼獣の生存を可能にしているかもしれない。こうした事例は、個体を識別することで初めて認識することができる。この幼獣と血縁個体との関係が今後どのように変化していくのか、引きつづき行動追跡することで明らかにしたい。

母シカ死亡後に叔母(母シカの妹)に毛づくろいされる当歳のシカ(撮影:揚妻-柳原芳美)

2024-B-04

野生ウマの共同行動におけるjoint commitmentの存在の解明

Ogawa A (Kyoto Univ)

ウマの相互グルーミングにおける行動調整の存在と、行動調整がペア間の社会的関係性に与える影響について調べるために、宮崎県串間市に位置する都井岬において約3ヶ月にわたる調査を行った。5群のハーレムについて地上からのビデオ観察及びドローンからの個体間距離の測定を行い、2個体間のグルーミング頻度と近接性、群れ内での優劣関係を調べた。加えて、ビデオからの詳細な行動分析によって、行動調整としてのグルーミング前の対面状態での相互注意の存在やその持続時間も調べた。結果として、各ペア間の行動調整の有無や持続時間は、グルーミング頻度の影響を有意に受けていることがわかった。このことから、ウマは相互グルーミングをこなう前に、ペア間において、合意形成のための行動調整を行なっており、ヒトやボノボなどの認知能力が高い動物と同様に、相手との関係性に応じて行動を簡略化している可能性が示唆された。

2024-B-05

Parasite avoidance and hygiene among Koshima macaques revisited

Mazid Khalid Akram (Wildlife Research Center, Kyoto University), MacIntosh Andrew (Wilder Institute / Calgary Zoo), Sarabian Cecile (Toulouse School of Economics)

In 2015, Sarabian and MacIntosh (2015, Biology Letters) published a study showing that hygienic behaviors in Koshima macaques correlate with geohelminth infection. Key findings were that macaques were sensitive to risk when given the opportunity to feed on items associated with conspecific feces, but their degree of risk-sensitivity depended on the value of the food reward: they were risk averse with wheat and risk prone with peanuts. My study aimed to replicate the above study with a focus on what individual and environmental factors might affect sensitivity to parasite infection risk, including seasonality, kinship, dominance rank, age and sex.

From summer of 2023 to spring of 2024, experiments with most of the Koshima macaques belonging to the main group were conducted. Experiments included presenting macaques with three feeding stations in an experimental area. Each experiment included a control station with a small block of brown wood and two distractor stations with feces replicas simulating different types of feces(wet , dry). Either a grain of wheat or half a peanut was placed on each station. Feeding decisions along with additional behaviors were recorded using GoPros. A total of 702 experiments were conducted. Japanese macaques exhibited a clear preference for uncontaminated food, with 87.61% of choices favoring the control condition. Peanuts were overwhelmingly preferred at 99%, while wheat was selected far less often, only 44% of the time. Feeding behavior varied significantly across contamination conditions, food types, and demographic groups. The sequence in which the food was presented played a role in decision-making — monkeys consistently favored the control sample, even when its position changes. However, encountering contaminated food early in a session appeared to discourage subsequent feeding. Adult males tended to consume contaminated food more frequently than other groups, while immature males were the most cautious, showing the lowest consumption rates under such conditions. Additionally, males, in general, consumed more control food than females. The monkeys primarily relied on oral feeding (85%), but when dealing with wheat under contaminated conditions, manual feeding became more common. This shift likely reflects both the nature of the food and demographic factors like age and sex.

I plan to conduct a similar study on callitrichid species at the Japan Monkey Center. A separate experimental setup, including functional elements and feces replicas, has been prepared, and the study design will soon be implemented. Since these primates are arboreal, their behavior might differ from terrestrial species like Japanese macaques and could offer new insights into how habitat shapes feeding decisions.

Photo Credit: Mazid Khalid Akram

2024-B-06

安定同位体比を用いた、ニホンザル野生群における個体レベルでの食性解析

舟川一穂 (京都大学生態学研究センター)

本研究では安定同位体比を用いたニホンザル幸島個体群の食性解析を行った。本年度は2020年度からの継続研究として、幸島個体群主群を対象に年単位という時間軸における個体の食性と社会的な立ち位置との関係性の変化を捉えるという点を研究目的とするとともに、2021年度からの継続研究の一環として、隣接する別の群れであるマキ群及びはぐれ個体も分析対象とすることで、個体間だけでなく群れ間やはぐれ個体間も含めて食性の変動と社会構造の関係性を明らかにすることも目的とした。

今年度は主群から21個体、マキ群から9個体、はぐれオスから6個体分の体毛を採取し、炭素・窒素・硫黄安定同位体比の分析を用いて個体ごとの食性解析を行った。これにより4年間の総計として主群58個体、マキ群27個体、はぐれオス19個体の延べ104個体分の同位体比データおよび食性データを収集できた。

これらのデータのうち主群については4年分のデータを用いて、群れ内での優劣関係や性別などが個体の食性に影響を与えていることや、その個体間差に経年変動があることを同位体混合モデルを用いて定量的に示した。本結果はFunakawa et al., 2025として国際誌に発表した。

また複数群間を対象とした分析については、同位体比測定値を環境変数軸と見なす同位体ニッチ解析により、群れごとに同位体空間上において占めるニッチ領域が異なることや、またその領域が環境条件に応答して年ごとに変化すること、そしてその変化より群間競争の強度や群れごとの摂食戦略の違いが異なることを考察した。本結果の一部は年度末に行われた共同利用研究会にて発表した。

2024-B-07

ヤクシマザル登攀・下降運動時の姿勢と利用する支持体の選考

佐竹まどか(宇都宮大学地域創生科学研究科修了)

サル類の中でも、マカク属は特に適応力に優れており、ヒト以外の霊長類の中で最も繁殖に成功している属であるといえる。マカク属のサルは熱帯林にとどまらず、高山や高緯度地帯、さらには人家周辺にも進出するなど、その分布域は広く、生息環境は非常に多様である。ニホンザルも同様に、旺盛な適応力により森林限界を越えた高山帯や農耕地をも利用して生活している。こうした環境適応力の背景には、多様なロコモーションパターンや柔軟な生活様式があると考えられる。しかし、野生ニホンザルのロコモーションに関する研究は少なく、特に自然環境下での動きについては不明な点が多い。本研究では、ヤクシマザルの支持体利用に着目し、登攀および下降時に支持体を選択的に利用しているか、また運動時の姿勢について、野生および飼育環境下で調査を行った。観察の結果、野生下におけるヤクシマザルは支持体として、約60cmから2cmといったサイズの大きいものから小さいものまで利用しており、角度についても約90°から5°と、垂直なものから水平に近いものまで幅広く使用していることが分かった。また、運動時の姿勢タイプについては、野生下では6タイプ、飼育下では7タイプに分類された。なお飼育下でのみ観察された姿勢タイプがある。これらの結果から、ヤクシマザルの支持体利用は生息環境に柔軟に適応していると考えられる。これら観察の結果は、ヤクシマザルの環境適応力の一端を示すものである。

支持体上を歩行するヤクシマザル

2024-B-09

赤外線カメラを用いて情動とグルーミ ングの関係を解明

白澤子銘、山本真也

宮崎県の無人島に生息する主群の5歳以上の雌ニホンザルを対象に、浜辺から森に戻るまでの間における行動と顔の体温を、赤外線カメラを用いて記録・測定した。加えて、浜辺の平均気温、湿度、照度を10分おきに測定し、朝から昼にかけての環境変化の推移を観察した。これは、環境要因が顔の温度にどの程度影響を及ぼすかを後々検討するためである。

また、個体間の親和性や優劣関係については、グルーミングの頻度、威嚇、物理的な攻撃交渉などを指標に定量化を行った。これにより、血縁関係を含めた社会構造を解析し、どの個体がどのような相手とグルーミングを行うか、順位の異なる個体間での関係性の可視化を行った。

各個体の平均温度および行動中の温度変化はグラフとして視覚化され、仲の良い個体からグルーミングを受けた場合、特にグルーミー(受け手)の鼻の温度が顕著に上昇する傾向が見られた。一方で、仲の悪い個体や自分より順位の高い個体からグルーミングを受けた場合にも一定の温度上昇は観察されたが、上昇幅は小さく、元の平均温度へと戻るまでの時間も短かった。

今後は、GLMM(一般化線形混合モデル)などを用いて、複数の要因を統合的に解析することで、より精緻な社会生理学的理解を目指し、修士論文の執筆に取り組んでいく予定である。

2024-B-11

非ヒト霊長類における尿中オキシトシン測定系の開発およびその生物学的検証

清水慶子(岡山理科大学)

オキシトシン(OXT)は脳の視床下部の神経細胞で産生される神経ペプチドの一種で、出産や授乳、育児との関連が知られている。さらにOXTは、これら生理的な作用のみならず、社会行動にも関わるとされ、親和的な社会的関係の生理指標として考えられている。ヒト以外の霊長類の中で、コモンマーモセットでは遺伝学的解析により8番目のアミノ酸がLeu8-OXTからPro8-OXTに変異していることが報告されている。しかし、この変異型のオキシトシンが市販のキットで測定可能かどうかについても検証されていない。

近年、ヒト以外の霊長類の生理状態のモニターには拘束や麻酔が必要な採血を用いる方法に代わり、尿や糞、唾液などを分析に用いる非侵襲的方法が広く用いられている。

しかし、ヒト以外の霊長類のOXTの尿中への代謝の有無は解明されておらず、尿中OXT測定法も確立していない。

そこで、まず、我々が作成したOXT抗体を用いて、さまざまな霊長類の尿中OXTの測定法の開発を行なっている。さらに、対応者らが既に採取し保管しているカニクイザルとコモンマーモセットのサンプルを用いて、2種類のOXTの測定系の開発を準備している。

2024-B-12

ニホンザルの昆虫食が枯死木分解にあたえる影響

栗原洋介(静岡大学)

本研究の目的は、ニホンザルが枯死木分解にあたえるインパクトを定量することである。 本年度は、屋久島・西部林道において主に枯死木分解実験の継続および昆虫群集の調査を行った。 2019 年以降、屋久島・西部林道沿いに設置した枯死木調査プロット 3 箇所において、サル排除実験を継続した。 対象の材を複数個に分割し、一方はそのまま放置、他方はサルが破壊できないようにネットで覆った。 定期的に材の写真撮影を行い 3D モデルを作成することで、材の表面積・体積のデータを蓄積するとともに、 自動撮影カメラを用いて動物の訪問および枯死木とのコンタクトを調べた。 サルはすべての材を訪問し、そのまま放置した材がサルによって大きく破壊された。 また、追加で設置した調査プロットのデータから、枯死木の腐朽タイプはサルによる壊されやすさに影響しないことを示す予備的なデータを得た。 さらに、枯死木依存性昆虫群集の調査を行った。 ニホンザルにより破壊されやすい材に生息する昆虫の情報を得るために、 枯死木のサイズ、腐朽タイプ、腐朽度、種名などを記録したうえで、材をくずし、内部や周辺に生息する昆虫の種と個体数を記録した。 各種数個体を採集し、エタノールまたはプロピレングリコールで保存した。

2024-B-13

FACTORS AFFECTING CARRION CONSUMPTION IN FREE-RANGING JAPANESE MACAQUES (Second part)

Castellano-Navarro A. (University of Granada), Llamazares-Martín C. (Universidad Católica de Valencia), Macanás-Martínez E. (Universidad Politécnica de Valencia), Castellano C. (Instituto Pirenaico de Ecología), Velasco D. (Universidad de Zaragoza)

Background

The research explores the role of carrion consumption in the evolution of early hominins, using Japanese macaques as a model species. Meat consumption played a critical role in human evolution, contributing to increased brain size and cognitive abilities. Scavenging likely preceded active hunting, with early hominins consuming carrion during times of food scarcity. The study focuses on Japanese macaques (Macaca fuscata) from Koshima Island, which have exhibited scavenging behavior by consuming fish carcasses. This unique behavior offers insights into how environmental factors and individual traits influence carrion consumption.

Research Objectives

The study aims to:

1. Characterize carrion consumption patterns in Japanese macaques.

2. Compare consumption behavior across different seasons (summer vs. winter).

3. Analyze the relationship between carrion consumption and individual characteristics such as age, sex, social rank, body condition, and presence of nursing infants.

Methodology

The project is conducted in collaboration with experts in primate ecology and carrion ecology. Data collection took place over one year during two field visits (summer and winter). A total of 78 fish carcasses (sardines) were placed at randomized locations within the macaques' territory, and their interactions with the carcasses were recorded. Behavioral observations included recording visitation frequency, consumption duration, and social interactions. Statistical analyses using generalized linear mixed models in R will assess the influence of individual and environmental factors on carrion consumption.

Preliminary Results & Impact

Although data analysis is ongoing, initial findings suggest that older, subordinate, socially isolated individuals with lower body condition consume more carrion. Additionally, carrion consumption is higher in winter, indicating a reliance on alternative food sources during periods of scarcity. These findings may provide insights into the conditions that drove early hominins to incorporate carrion into their diet.

The research has the potential to be published in high-impact journals and presented at international conferences. No papers have been published or conference presentations made during the research period, but plans for dissemination are in place.

Education & Outreach

The project involved collaboration with researchers from Kyoto University, the University of Granada, and other institutions. Fieldwork included a team of six researchers who contributed to data collection and analysis. The findings may enhance public understanding of primate ecology and human evolution.

Collecting data on the social behavior of Koshima Island macaques to assess variables such as individual centrality and social rank. These factors will be included as explanatory variables in the analysis of fish consumption behavior within the group. Photo credit: Emilio Macanás-Martínez.

2024-B-14

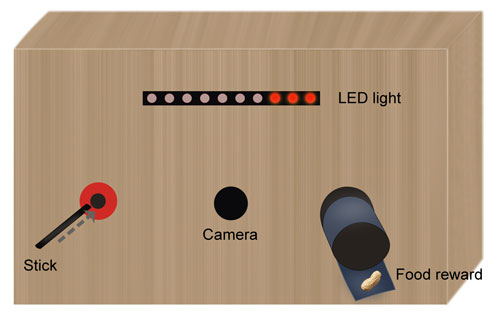

Social learning of tool set use in chimpanzees

YIGE PIAO (Wildlife Research Center, Kyoto Univ), James Brooks (German Primate Center), Shinya Yamamoto (Institute for the Future of Human Society, Kyoto Univ)

The current study aimed to investigate the mechanisms of observation during the social learning of tool-use in chimpanzees and bonobos, so as to better understand the cultural phenomenon and the social intelligence that underpins these phenomena in great apes. The study was conducted at Kumamoto Sanctuary of Kyoto University, where 19 chimpanzees and 6 bonobos that have participated in the two experiments are housed. In particular, I examined how chimpanzees and bonobos attend to tool-use demonstrations using eye-tracking. Six chimpanzees and six bonobos watched videos of human models extracting juice using either a low-efficiency (dipping) or high-efficiency (sucking) technique. While none acquired the more efficient method, individuals unfamiliar with sucking paid less attention to demonstrations of that technique, suggesting that apes focus less on behaviors they do not understand. Eye-tracking also revealed species differences, with bonobos attending more to faces and chimpanzees focusing more on food. These findings emphasize the role of prior knowledge in shaping attention and the need for detailed investigations using eye-tracking and conspecific models. This study was published in Animal Cognition in January, 2025. Then, I explored social learning in an opaque tool-use task requiring a six-second stick insertion to obtain food—similar to termite fishing. The device operated through a hidden mechanism, but when used correctly, it illuminated 10 LED lights as feedback. After baseline testing confirmed that no chimpanzees could solve the task individually, two trained conspecific models demonstrated the behavior using different action forms (hand vs. mouth). The models were introduced under two conditions: with or without visible LED feedback. While naïve participants did not fully master the solution, some showed partial improvement by lighting more LEDs over repeated trials. They also showed increased attention to the device, made fewer incorrect insertions, and held the stick in the correct position more often when LEDs were visible. However, their overall interactions did not significantly differ between conditions, suggesting that individual learning played a larger role than direct social transmission. This study highlights the importance of investigating individual learning within indirect social contexts. Data analysis and manuscript writing will be completed in this year.

An experimenter (J.B.) demonstrating the tube-using technique with main AOIs indicated.

2024-B-15

ヤクシマザルの凝集性と音声が凝集性維持に及ぼす影響の解明

金原蓮太朗 (京都大学・野生動物研究センター), 角田史也 (京都大学・生態学研究センター),半谷吾郎(京都大学・生態学研究センター)

群れでいることの利益を得るには、群れの凝集性を維持して行動することが必要である。屋久島西武地域は金華山地域に比べて視覚範囲が狭いため、群れの凝集性を維持しにくい環境であることが知られている。また、屋久島西武地域はニホンザルの発声頻度が高いことから、群れの凝集性維持するために音声が寄与していることが示唆されている。しかし、音声が群れの凝集性の維持に本当に重要であるのか、すなわち、発声の有無によって群れの凝集性の維持に差が生じるのか、は明らかになっていない。本研究は、屋久島西武地域においてニホンザル2個体を同時個体追跡し、凝集性に関するデータと発声頻度に関するデータを収集することで、音声が実際に群れの凝集性の維持に寄与しているかを検証することを目標とする。本年度はヤクシマザルのプチ群を対象に非交尾期(5月から7月)と交尾期(10月から12月)にかけて2人で異なる個体を同時に追跡し、発声頻度や周囲の個体など様々な行動データを収集した。行動データは現在解析中である。昨年収集した音声から個体・年齢を機械学習によって識別について解析し、学術雑誌に投稿中である。

毛づくろいを行うサブグループ

2024-B-16

Validation of an enzyme immunoassay for the measurement of fecal triiodothyronine (T3) and cortisol (C) in Japanese macaques (Macaca fuscata) and gorillas (Gorilla gorilla)

Emilee N. Hart (Kent State University), Willa Moss (Kent State University), Grace Ellis (Kent State University), Raquel Costa (Japan Monkey Center), Takako Miyabe (EHUB), Keiko Mouri (EHUB), Chie Hashimoto (EHUB), Rafaela Takeshita (Kent State University)

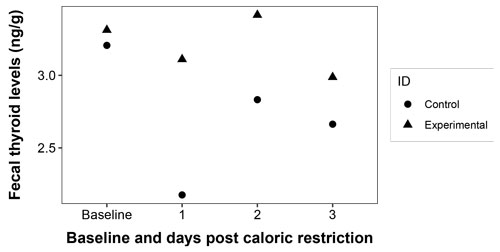

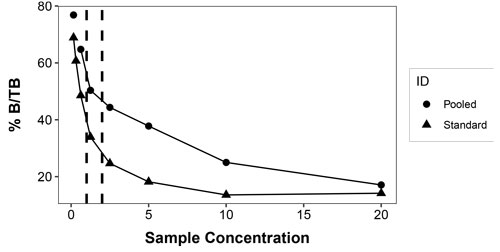

Thyroid hormones are representative of energetic balance and high levels are associated with increased metabolism and metabolic rate. Factors such as temperature and food availability are known to modulate these metabolic processes leading these hormones to be informative of the physiological health of individuals. Japanese macaques (Macaca fuscata) are the most northerly primates frequently living in below-freezing temperatures and have been observed exhibiting thermoregulating behavior such as hot spring bathing. Moreover, the measurement of cortisol in animals under human care is useful to monitor stress and welfare over time as long-term stress could result in sustained, elevated cortisol levels which can have deleterious effects on physiological health. The purpose of this research was to validate an enzyme immunoassay (EIA) to analyze thyroid hormone levels and cortisol metabolite levels from Japanese macaque and gorilla (Gorilla gorilla) fecal samples, respectively. The validation to measure fecal thyroid levels was conducted through the caloric restriction at the Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior, Kyoto University. The caloric restriction consisted of a single day where the regular diet of one female was replaced by an equivalent weight of cabbage while the other female maintained her normal diet. Baseline fecal samples were collected daily for four days prior to the restriction and collection continued for five additional days (N = 9 / female). Meanwhile, the validation of the measurement of fecal cortisol metabolites in gorilla samples from two adult silverback males was done through analytical validation using a parallel curve of random pooled samples. Our results from the caloric restriction experiment were inconclusive, indicating that this type of caloric restriction could not be used to validate the EIA. These findings suggest that either the single-day caloric restriction was insufficient to elicit a change in thyroid levels, or the change elicited by the caloric restriction was not enough to be measured by EIA. Conversely, the curve of the pooled gorilla fecal samples beginning at 20x concentrated and diluted two-fold was compared to the curve of known standard concentrations diluted two-fold. The curves were visually assessed and confirmed parallel to each other showing that cortisol metabolites could be measured from gorilla fecal samples at a 1x or 2x concentration.

Figure 1: Thyroid hormones (triiodothyronine) measured in ng/g of feces of two female Japanese macaques housed indoors at EHUB (Inuyama). Experimental female is represented by triangles and control female is represented by circles. Baseline is the average hormone concentration in fecal samples collected four days prior to caloric restriction. Subsequent days represent the daily hormone concentrations in fecal samples collected after caloric restriction.

Figure 2: Parallel curve of pooled fecal samples from male gorillas under human care against the standard curve. Pooled sample values are represented by circles and known standard concentrations are represented by triangles. Vertical dashed lines represent the 1x and 2x concentration binding values.

2024-B-17

ユノミネシダに含まれる2つの進化学的種の解明

篠原 渉(香川大学)

2024年9月25日から29日にかけてユノミネシダの屋久島の生育地の調査を行った。なお今回の活動は香川大学教育学部の生物学実験の授業を兼ねていた。参加人数は代表者の他に大学教員1名(松本一範:香川大学教育学部)、学部4年生4名の合計6名である。西部林道に1地点と屋久杉ランドから太忠岳に至る登山道沿いに点々とユノミネシダが生育しているのを確認した。これらの生育地点の調査に基づいて2025年度での最終調査地を選定する予定である。

2024-B-18

Developing new techniques for the study of ape cognition, behaviour, and group-mindedness

James Brooks (Kyoto University/German Primate Center)

We succeeded in developing and conducting a group cooperation task with chimpanzees in their home groups, published research on bonobo reactions to outgroup stimuli, and developed novel research equipment such as camera boxes and an enrichment-based drum kit. Data and projects arising from this work have been published and are being prepared for future publications (currently undergoing video analysis, coding, and write-up, to be submitted within the next fiscal year).

2024-B-19

屋久島に産卵にやってくるアカウミガメ等に付着する生物の多様性調査

林亮太 (日本工営株式会社中央研究所)

屋久島に産卵上陸するウミガメ類の付着生物調査を行った。ウミガメに特異的に付着するドロノミ Podocelus 属の1種について、ミトコンドリアDNAのCOI領域を解読し、系統地理学的解析を行っている。

2024-B-20

類人猿における摸倣場面における注意:アイ・トラッキング研究

狩野文浩(コンスタンツ大学)、平田聡(京都大学)、Louise Mackie (University Vetenarian Medicine Vienna)

この研究は、ヒトと類人猿の道具使用における社会的学習能力を比較することを目的としている。同種他個体が二通りの方法のいずれかで解決可能なパズルボックスを操作する様子を被験者に動画として提示し、その観察時の視線パターンをアイ・トラッキングによって記録し、分析するものである。特に、観察後に与えられた実際のパズル解決方法と視線パターンとの関連性、および注目する部位や解決方法がヒトの子供と比較してどのように異なるかを検証し、目的模倣(Emulation)と真の模倣(Imitation)の影響を明らかにすることを目指している。

今年度は、熊本サンクチュアリにおいてチンパンジーがパズルボックスを解決する様子を撮影し、その映像をアイ・トラッキング課題の動画刺激として使用した。実際のアイ・トラッキング実験は、ライプチヒ動物園およびヒト行動進化研究所との共同研究として実施した。

得られた予備的な成果は、以下の学会において発表した。

1. Mackie, L., Völter, C., Adachi, I., Brook, J., Hirata, S., Lewis, L., Piao, Y., Schleihauf, H., Whiten, A., & Kano, F. (2024, March). Using eye-tracking to compare visual attention during apes' and children's observational learning of tool use. Talk presented at the Japan Society of Animal Psychology 2024, Kyoto, Japan.

2. Mackie, L., Adachi, I., Brook, J., Hirata, S., Lewis, L., Mizuno, N., Myowa, M., Piao, Y., Schleihauf, H., Tanaka, Y., Völter, C., Whiten, A., & Kano, F. (2025, April). Using eye-tracking to compare visual attention during apes' and children's observational learning of tool use. Poster presented at the Culture Conference 2025.

3. Mackie, L., Völter, C., Adachi, I., Brook, J., Hirata, S., Lewis, L., Piao, Y., Schleihauf, H., Whiten, A., & Kano, F. (2024, September). Using eye-tracking to compare visual attention during apes' and children's observational learning of tool use. Talk presented at the Cultural Evolution Society Conference, Durham.

2024-B-21

ウマの重層社会と寄生虫分布の関係

後藤優佳(京都大学理学部4年生)

群れで生活することは捕食リスクの低減、繁殖成功率の向上、採餌効率の向上などの利点がある一方で、同時に食物や繁殖相手をめぐる種内競争、寄生虫や感染症への曝露の増加などのデメリットもある。しかし、同じ社会集団内にいても寄生虫感染の強さは個体間で異なり、その原因はまだよくわかっていない。その一方で近年、社会ネットワーク分析を用いて群れで暮らす動物の社会構造を調査することに大きな関心が寄せられており、社会性指標と寄生虫伝播の関連性を示唆する研究が増えている。また、最近の研究で、ウマ社会には重層構造が見られることが判明した。本研究では、ポルトガル北部のアルガ山に生息する野生馬の群れを上空からドローン撮影することで導出したGPS座標を使って社会性指標を算出し、糞便観察法によって得られた寄生虫負荷との関連性を分析した。分析には個体間距離だけでなく群間距離も使用し、ウマの重層社会がどのように寄生虫の伝播に影響を与えているのかを定量化した。本分析により、ネットワーク中心性指標と寄生虫感染強度の間には負の相関関係が見られることが明らかになった。これは、ネットワーク中心性指標が高くなるほどより寄生虫に感染するというこれまでの定説とは矛盾する結果となった。また、群間のネットワーク中心性指標と寄生虫感染強度の間には相関はみられなかった。これにより、ウマの重層社会は寄生虫伝播に影響を与えないことが示唆された。これは、群れ間距離の中央値が136.4mであり、寄生虫が伝播されるほど近距離に近づく頻度が低かったことが原因として考えられる。

観察された寄生虫の卵

2024-B-22

チンパンジーのprestigeに関する研究

島田真優、Piao Yige(京都大学 理学研究科)、山本真也(京都大学・人と社会の未来研究院)

チンパンジーの社会においてPrestige型社会的地位が獲得されるかを調べることを目的として、13個体のチンパンジーの群れを対象に実験を行った。群れから選ばれた2個体のモデル個体に新規の採餌スキルをトレーニングした後、群れの他個体の前でそのスキルを披露させた。モデル個体による採餌スキルの披露前・スキルの披露期間・スキルの披露後の3つの期間において、群れ全体の行動観察を行い、groomingの方向および持続時間、個体間距離を中心に記録した。モデル個体が採餌スキルを披露している間、スキルを持たない他個体がモデル個体に接近・観察した後、スキルを試そうとする様子が何度も確認された。スキルを学習し、完全に習得した個体はいなかったが、モデル個体のスキル披露をよく観察していた個体は、スキルの一部を学習したように見えた。今後解析を行い、groomingおよび個体間距離それぞれのデータに基づく社会的ネットワークにおいて、モデル個体の中心性が上昇するかを調べる予定である。

2024-B-23

Investigating the Influence of Musical Elements on Great Apes’ Drumming Behavior: A Playback Study on Chimpanzees and Bonobos

Liu Liu (Kyoto Univ)

本研究は、チンパンジーおよびボノボのドラミング行動に着目し、音楽的要素がこの行動に与える影響を探ることを目的としている。現在は、熊本サンクチュアリにて前期観察およびパイロット実験を実施中である。具体的には、個体ごとの自然なドラミング行動の発現状況や、音響刺激に対する初期反応を記録し、実験手法の妥当性や条件設定の検討を行っている。

プレイバック実験では、リズム構造やテンポの異なる打楽器音を再生し、被験個体の視線、姿勢、身体の揺れ、他個体との関係などの行動変化をビデオで記録している。これまでの予備的観察から、一部の個体は特定の音響刺激に対して注意を向けたり、身体動作の変化とヴォーカリゼーションを見せたりする傾向が確認されつつある。

現在は、実験デザインや刺激音の条件設定を最適化するために、少数個体による検証を重ねており、これらの反応傾向を踏まえて本格的なデータ収集を行う準備を進めている。映像データの行動解析にはBorisを用いた簡易的な動作検出とタイミング記録の手法を取り入れており、今後はより精緻な定量分析に移行していく予定である。

この研究は、音楽的感性の進化的起源や、類人猿における身体表現の認知的基盤の一端を明らかにすることを目指しており、同時に、音響刺激を活用した飼育環境の改善にもつながる可能性を持つ。今後は、より多くの個体と条件でデータを集積し、仮説の検証を進めていく。

2024-B-24

異なる温度域に分布する樹木の相互移植実験による温度適応メカニズムの解析

王昕(森林生態研, 農学研究科, 京都大学), 小野田雄介(森林生態研, 農学研究科, 京都大学)

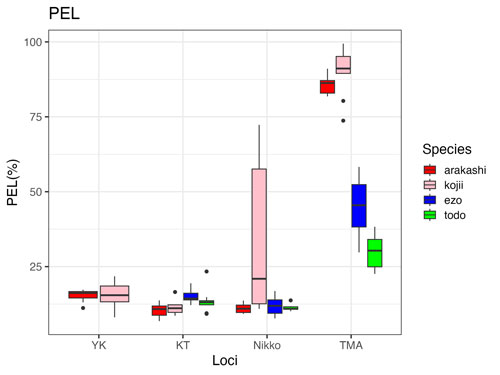

現在、気候変動、とりわけ地球温暖化は森林の生長や分布に大きな影響を及ぼしており、異なる生境における植物の生長発達を理解することは非常に重要です。そこで本研究では、日本列島の緯度および温度勾配にまたがる相互移植実験を博士課程の開題として実施し、北海道、日光、京都、屋久島の四地域から計8樹種を選定しました。具体的には、北海道産針葉樹2種、日光産寒冷適応型温帯落葉広葉樹2種、京都産温暖適応型温帯落葉広葉樹2種、屋久島産常緑広葉樹2種を各地に移植し、屋久島では1年を通じて樹高と胸高直径を3回測定、夏季には光合成速度・SLA・植株全体の光合成能を、冬季には耐凍害性(電解質浸透率PEL)を評価しました(電解質浸透率は凍害損傷を評価する指標であり、値が大きいほど損傷が大きいことを示します。)。また全地区に自動タイムラプスカメラを設置し、物候データを取得しています。得られた知見としては、(1)常緑広葉樹は冬季到来前までは北海道でも良好に生長するものの、冬季の凍害により著しく成長が阻害されること、(2)PEL測定の結果、常緑広葉樹の凍害損傷は日光以降で顕著に増大し、北海道では70%を超え、特にコジイの損傷率がアラカシを上回ること、(3)ある樹種に明確なホームサイトアドバンテージが認められたことが明らかとなりました。今後はこれらの生長データと物候データを関連付けるとともに、物候と植物の耐乾性戦略との関係性についても検討を進める予定です。

4種類の常緑樹種の電解質浸透率結果図

2024-B-25

ヤクザルの菌食行動と屋久島のキノコの関係に関する研究

大沼明日佳(金沢大学自然科学研究科)

屋久島西部林道に発生しているキノコの採取・同定・外部形態の記録を行い、先行研究(Sawada et al,2014)によるサルの反応と対応させた。その結果、サルは傘表面が白くて、軸長が傘径よりも長く、ある程度大きさがあり、地上生のキノコにおいて検査行動を示し、忌避する傾向が見えてきた。2023年と2024年の同時期に同地域でキノコの発生調査を行ったところ、2年で異なる種が多く採取された。このことは屋久島西部海岸地域のキノコの多様性の高さと年ごとの発生種の違いが大きいことを示していると考えられる。中でもテングタケ属のキノコは発生種数が多くNCBIのGenbankに塩基配列が登録されていない種も複数あった。サルが忌避する傾向にあるキノコの特徴のうち、ある程度大きさがあり、地上生で、軸長が傘径よりも長い、という特徴は、テングタケ属に多い特徴であり、サルの生息する環境で発生種数が多い一方で、有毒種も多いテングタケ属のキノコをサルがより警戒する可能性が見えてきた。この結果は学会にて発表させていただいた。また、キノコの匂いの捕集と分析も行い、現在解析中である。有毒種の多いテングタケ属の一部の種からは塩素臭がしており、毒キノコが捕食者への警告臭として発している可能性を検証していきたいと思う。

2024-B-27

山岳域の草原におけるニホンザルの生態の解明

仲渡千宙、中林雅(広島大学)、半谷吾郎(京都大学)

本研究は、ドローンおよび音声トラップを用いて、屋久島山頂部の草原を利用するニホンザルの食性や土地利用の解明を目的とした。

2024年度は6月から翌年3月にかけて調査を実施し、ドローン観察と音声の録音を試みた。視察後、7~8月にドローンでの観察を行ったが、ササの繁茂により視認は困難であり、赤外線機器も運用できず断念した。9月には音声トラップを設置し、3月に回収を行った。現在、録音データの解析を進めている。

ドローンにより撮影された山頂部のニホンザル

2024-B-28

西部林道照葉林における森林動態の長期観測

飯田佳子(森林総合研究所)

照葉樹林の森林動態の長期観測のために、1996年に西部林道の半山に4ヘクタール調査地が設置され、その後、森林総合研究所九州支所に管理が委託され、2003年、2007年、2010年、2013年、2019年と胸高直径5cm以上の成木の胸高周囲長の毎木調査が継続的に行われてきた。胸高直径5㎝以下の稚樹及び実生に対しては、10x10mの小区画の角に2x2mの稚樹区画を作り、区画内での調査を2005年、2009年、2014年、2019年に行ってきた。成木では59樹種が調査区内で記録されており、樹種多様性の高い照葉樹林の森林動態の長期観測には重要な調査区である。

2024年11月29日から12月6日にかけて、7回目の成木の毎木調査と5回目の稚樹の調査を行った。成木の毎木調査では、調査内に生育する胸高直径5cm以上のすべての樹木個体の胸高周囲長を測定した。新規加入個体については、タグをつけ、個体位置、樹種も記録した。稚樹調査では、稚樹区画内に生育する稚樹個体を3つのサイズクラスに分類し(Sサイズ:樹高30㎝以下、Mサイズ:樹高30㎝以上2m以下、Lサイズ:樹高2m以上胸高直径5㎝以上)、各サイズクラスによって以下の調査を行った。Sサイズの個体に対しては、樹種と個体数を記録した。Mサイズの個体に対しては、タグをつけ、樹種、樹高、生死を記録した。Lサイズの個体に対しては、タグをつけ、胸高直径、樹種、樹高、生死を記録した。屋久島観察所に15名が滞在し、8チームほどで調査を行い、成木及び稚樹の再測を完了させた。

photo credit: Yoshiko Iida

2024-B-29

屋久島西部地域における中大型動物の生態調査

杉浦秀樹(京都大学野生動物研究センター)

屋久島・西部地域でのヤクシマザル、ヤクシカの基礎的な調査を継続して行った。ヤクシマザルの個体識別をしながらの群れの識別と頭数の調査、道路を歩いてのサルとシカのセンサスを行った。また、西部地域4箇所でのカメラトラップによる撮影も行った

今年は8月27~29日にかけて、極めて強い台風が屋久島の近くで停滞し、倒木など多くの被害があった。また、西部林道が通行止めとなり、9月前半の調査が実施できなかった。台風との関連は明らかではないが、2024年の秋には堅果類の実りが悪く、ヤクシマザルの食物が少ないという印象を持つ研究者が多かった。2025年の出産率、死亡率などに影響が出ているかを注視する必要がある。

台風直後の西部林道

2024-B-32

チンパンジーの幼少期の生育環境と遺伝子のエピジェネティックな変異の関連

松村秀一、下村明日香(岐阜大学応用生物科学部)

本研究では、昨年度に採択された課題について、引き続いて研究をおこなった。遺伝学的分析の対象としたのは、京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュアリで飼育されていたチンパンジーである。末梢血サンプルの提供を受け、幼少期に受けた母性行動の有無がドーパミン受容体遺伝子D2(DRD2)のプロモーター領域のメチル化に影響するかどうかを調べた。DNAメチル化状態の比較は、母親が飼育した個体(母親哺育個体)と人間が飼育した個体(人工哺育個体)との間でおこなった。提供を受けたサンプルからDNAを抽出してPCRを行い、目的領域の増幅を確認後、シーケンス解析により塩基配列を決定した。メチル化解析では、バイサルファイト処理を行い、DRD2のプロモーター領域のメチル化状態を調べた。また、提供を受けたファイルに基づき、調査個体の幼少期の飼育環境及び現在の飼育環境等の経歴をまとめた。プロモーター領域のうち、目的領域に存在するCpGサイトについて、バイサルファイト処理を行った母親哺育個体16個体と人工哺育個体7個体のシーケンス結果を比較した結果、4箇所のCpGサイトでDNAメチル化が見られた。母親哺育個体と人工哺育との間で、メチル化頻度に有意な差はみられなかった。また、年齢によるはっきりしたメチル化状態の変化も見られなかった。今後は、調査対象領域や遺伝子を増やすことも検討している。ストレスを含む動物の飼育環境とエピジェネティクスの関連が見つかれば、動物園などで動物を飼育する上で、飼育環境を評価する重要な指標としてDNAのメチル化状態を用いることができる可能性がある。

2024-B-33

繁殖期のニホントカゲのオスに見られる「赤色」は闘争の強さの正直な信号か?

柳原諒太朗(京都大学・理学研究科)、木下こづえ(京都大学・アジア・アフリカ地域研究研究科)、城野哲平(京都大学・理学研究科)

繁殖期のニホントカゲのオスには喉元に鮮やかな「赤色」が発現する。また、ニホントカゲのオスは繁殖期に頭部を咬み合う闘争行動を示す。我々は、これらのことを併せ考えて、闘争相手の強さを誇示するためのシグナルとして赤色が機能するという仮説を立てた。本仮説を検証するため、2024年度は少数の個体を対象に、赤さの定量的評価および闘争能力の指標である咬合力の評価を実施した。これに加え、赤色の生理的背景としてテストステロン濃度に着目し、トカゲ属における糞を用いた非侵襲的なテストステロン濃度評価手法の開発に取り組んだ。その結果、赤色と咬合力は相関する傾向が見られた。しかしながら、サンプルサイズが小さく、統計的に有意な差は検出されなかった。対象種における糞を用いたテストステロンの濃度評価の手法は確立できたため、2025年度以降には、より多くの個体を用いて当該研究を精力的に進めていく。

喉元を含む頭部が赤くなったニホントカゲのオス

2024-B-34

都井岬の森におけるウマの子育てについて

向井亜美(総合研究大学院大学 統合進化科学コース)

宮崎県都井岬に生息する半野生ウマを対象に,森と草原という異なる環境における子育て行動の違いを調べる.春の出産期に向けて,2024年度は秋・冬に予備調査を行なった.また,ウマの仔が授乳前に母の首の下を横切る行動について観察を行い,授乳成功への影響について調べた.

2024-B-35

幸島のニホンザルの個体群動態に関する長期研究

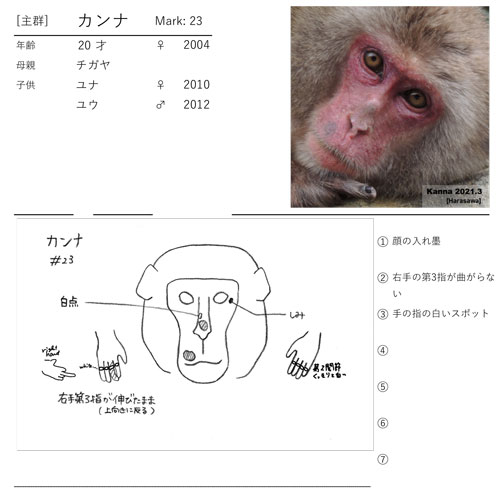

杉浦秀樹、原澤牧子、鈴村崇文(京都大学野生動物研究センター)

幸島のニホンザルは世界でも最も長期間、個体レベルの継続調査が行われている。長期調査を確実に継続すると共に、個体情報を整理し、研究者間で共有することを目的に調査を行った。個体の特徴を確認して、個体ごとに取りまとめ、幸島の研究者と共有した。また、幸島の研究者からも情報を提供してもらい、個体情報に反映させた。

幸島最高齢の個体「カンナ」

2024-B-36

枯死木に関する基礎調査

半谷吾郎、南川未来、安達希(京都大学生態学研究センター)

ニホンザルが枯死木の分解に影響を与えていることを実証するため、サルがいる屋久島と、サルが絶滅している種子島で、枯死木の現存量についての調査を2022年から実施している。今年度も、12月に屋久島と種子島の4か所、合計で2haの調査区内で、枯死木の調査を実施した。5000本余りの枯死木について、大きさと硬さ、位置などの基礎的な情報を記録した。

枯死木調査の様子

2024-B-37

齧歯類のゲノムの安定性と寿命の関係 性について

堀 優太郎(東大定量研)、小林 武彦(東大定量研)

本年度は、共同研究リソースとしてご提供いただいたビーバー組織サンプルの解析計画を策定した。ゲノム中の脆弱領域であるリボソームRNA遺伝子(rDNA)の安定性およびDNAメチル化状態を、長鎖シークエンスを用いて解析する。特に変異・エピゲノム解析の最適化に向けた検討を行い、データ取得に向けた準備を進めた。今後、得られたサンプルの解析を進め、げっ歯類における寿命とrDNAの関連性を明らかにすることを目指す。

2024-B-38

ヤクシマザルにおける子どもの集まりの様相とその機能に関する調査

谷口晴香(公立鳥取環境大学)

寛容性は、ヒトの社会行動の特徴としてしばしば指摘される、食物分配や協力行動などの基盤となる性質である。マカク属のサルの社会構造は、おおまかに専制的な社会と寛容的な社会に分けられ、ニホンザルは専制的な社会に分類される。近年ニホンザルの種内において、寛容的なマカクに似た行動形質を持つ個体群(例. 屋久島)が報告されており、「寛容性」がヒトの系統以外でも平行進化したことが示唆されている。ヒトの社会では、「子どもの集まり」が託児の場として機能しており、ヒトの社会的な寛容さがこのような共同育児を可能としたことが示唆されている。本研究では、野生ニホンザルを対象に、1)子どもの集まりの機能を調べ、2)子どもの集まりの様相(頻度、時間長など)を専制的な個体群と寛容的な個体群(屋久島)間で比較し、「寛容な個体群では、子どもの集まりのなかでの育児がより行われるか」を検討することを目的としている。

2024年度は、3月に屋久島西部地域においてアカンボウの集まりに関するデータを収集した。ヤクシマザルの群れ(やよい群)を追跡し、メンバーの生存と出産の確認をするとともに、アカンボウ2頭以上の集まりがみられた際には、アカンボウの集まりへのオトナ個体の介入やアカンボウ間の相互交渉をアドリブサンプリングで記録した。以前に実施した調査と同様にアカンボウ同士で近接しての移動や採食がみられた。また、ときに彼らの集まりのなかに、オトナオスなどの年上個体が混じり、アカンボウを抱いたり、毛づくろいをしたりする様子もみられた。今回の3月の調査では、オトナメスがアカンボウに対してグリマスをする様子や採食中にアカンボウ間の激しい攻撃交渉(かみつき)がみられた。11ケ月齢ごろになると順位形成がすすみ、他個体との敵対的交渉が増加し、「子どもの集まりのなかでの育児」が徐々に難しくなる可能性が示唆された。

2024-B-39

霊長類を対象とした現場で適用しやすい心身の健康状態評価に向けた動きに関する映像データ収集

山梨裕美(京都市動物園)

動物園・水族館においても、動物福祉への配慮の取組が進んでいる。客観的な評価がその根幹になるが、現場で適用しやすい手法は限られている。そこでQoL評価手法の開発を行いたい。今回、チンパンジーを対象として、実践的な行動評価方法の開発を進めたい。そのための予備調査として、熊本サンクチュアリに暮らすチンパンジーからできる限り多くの映像収集を行うこと、そして専門家がどのようにチンパンジーの状態を判断しているのかということに関するヒアリング調査を行いたい。チンパンジーの行動観察を行い、事前に作成した拡大版QoL評価を使用して34個体のQoL評価を行った。得られた予備的な結果は下記のグラフである。40歳頃からQoLスコアが下がる個体は下がっているが、おおむね高い値を示している。スコアが他と比べると低めの値を出している2個体のうちのシロウ(42歳)は、ほぼ目が見えていない個体である。上部にいることが多く、手や足を探索的に使い移動するなど目が見えていない兆候が見られた。しかし、オス群れの中で過ごしており、毛づくろいをしたり、遊んだり、音声を発したりということがみられた。仲間からも攻撃をされることもなく、過ごしていた。レノンは熊本サンクチュアリの最年長で、以前と比べて運動機能の低下がみられた。また複数のチンパンジーを観察できたことからいくつかQoL評価方法の改善点も見つけることができた。今後、これらの結果をもとに本調査に移りたい。

2024-B-40

ドローンを用いた空中映像からニホンザルの視野を追跡する

井上漱太(名古屋大学高等研究院), 大西絵奈(京都大学野生動物研究センター)

本研究では砂浜にて給仕されている群れを対象に、ドローンを用いた空撮映像から視線の動きをトラッキングすることを目的とした。昨年度までに完成されてるトラッキング手法をベースに、本年度は空中の新奇物に対して視線伝播が起きるか、を検証する実験系の立ち上げをおこなった。新奇物としてはドローンおよびボールを使用したが、個体による新奇物を見るような行動は観察されず、無視もしくは逃避行動に留まった。

2024-B-41

野性ニホンザルの離乳に関する行動学的・分子生物学的調査

LEE Boyun (京都大学生態学研究センター), 蔦谷 匠 (総合研究大学院大学)

屋久島・西部地域でヤクシマザルの離乳期を調べるための予備的な調査を行った。追跡する群れを選考し、離乳期を確認するための糞サンプリングの方法を模索した。今回の調査を基に、来年度からは本格的に離乳に関する行動学的・分子生物学的な研究を行う予定である。

まだ母親の乳首を咥えている3歳のメス

2024-C-01

屋久島学ソサエティ例会(仮称)

半谷吾郎(京都大学生態学研究センター)

屋久島学ソサエティは、屋久島の自然や人々の暮らしについて、住民と研究者がともに学びあう組織である。2024年度から、新たな企画として、2か月に1回程度の頻度で、会員同士の交流を行うイベント「屋久島ミニ研」を開始した。その第1回を、2024年4月18日に日本モンキーセンターの屋久島研修所およびオンラインで開催した。「サルの食べ物、ヒトの食べ物」と題して半谷が講演した。会場では9名、オンラインでは19名の参加があった。誰にとっても身近な食べ物の話について、屋久島の地元の人、動物の研究者、植物の研究者ならではのさまざまな視点から、興味深い対話をすることができた。

2024-C-02

幸島実習

杉浦秀樹(京都大学野生動物研究センター)

2024年5⽉7⽇〜5⽉13⽇の⽇程で、京都大学の大学院の実習「野⽣動物・行動⽣態野外実習」(通称、幸島実習)を実施した。京都大学・野⽣動物研究センターの修⼠課程年の大学院⽣ 7 名が実習⽣として参加し、野⽣動物研究センターの 2 名の教職員が指導した。5月8日~5月10日までの3日間、幸島でニホンザルの観察を行った。5月11日には都井岬でウマの観察を行った。

参加した大学院生のレポートは下記のHPに掲載している。

https://www.wildlife-science.org/ja/reports/2024.html

都井岬でウマの観察

2024-C-03

屋久島での実習

持田浩治(長崎総合科学大学総合情報学部)

屋久島の動植物の観察を目的とした学部学生対象の実習を行なった。実習は、3名の参加者を対象に、2024年9月9日から12日までの3泊4日の日程で行なった。島西部の低地照葉樹林や島南東部の高標高域のヤクスギランドでトレッキングをおこなったほか、屋久島自然館や環境文化村センターなどの施設も実習に利用した。本学では、県外で行う自然科学系の実習が初めてだったが、大きな事故なもなく、無事終えることができた。

2024-C-04

大分県立大分舞鶴高校におけるSSH屋久島体験研修

田伏良幸 (京都大学大学院理学研究科)

野生ニホンザルの行動観察を行い、高校生の科学的素養を高めることを目的に、講師役として田伏が務め、大分県立大分舞鶴高校の生徒5人、教師1人の計7人で体験研修を行なった。

2024-C-05

都井岬の野生ウマ観察(今後の研究立案・データ分析のためのサイト見学・情報収集)

鎌谷美希(京都大学)

都井岬において御崎馬の観察をおこなった。これは、すでに他の研究者らによって収集済みのデータを分析するにあたり、実際のウマおよび研究環境を観察し情報収集することを目的としていた。観察は研究代表者1名のみが、何度も都井岬で調査をおこない、現場に詳しい研究者に同行しておこなった。小松ヶ丘など都井岬の主要な場所を回り、複数の群れを観察することができた。また、群れがみられた場所には想定よりも急な斜面があったり、強い風が吹いたりすることを確認することができ、生息環境への理解を深めることができた。現在はデータの整理をおこなっており、順次解析を進める予定である。

2024-C-06

京大ウィークス2024 幸島野生ニホンザルの観察会

鈴村崇文、原澤牧子、杉浦秀樹(京都大学野生動物研究センター)

京都大学の遠隔地施設での公開講座、講演会、施設公開等を秋に集中して実施する「京大ウィークス」の一環として、2024年11月4日に幸島観察所でニホンザルの観察会とニホンザルに関する講演を行った。観察会は県内外から20名の参加があった。天候にも恵まれ、午前中は幸島に渡りニホンザル観察を行うことができた。参加者は、解説を聞きながら、文化的行動の「イモ洗い行動」を観察したり、普段ニホンザルが生活をしている林内を散策した。午後からは、観察所内で教員と職員が幸島やニホンザル生態や行動ついての講義と質疑応答を行った。

なお、当日の様子は京都大学のホームページにも掲載されている。

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2024-12-20-3#a28

幸島での集合写真

2024-C-07

モンキーキャンパス 屋久島研修ツアー

赤見理恵、湯本貴和、川原宇翔(公益財団法人日本モンキーセンター)、中村千晶、小宮山はつよ、甲田眞佐枝、甲田彰、中野直子、石榑玲子、森本裕里、加藤美知子、中野洋二郎、杉本憲治(日本モンキーセンター友の会)

動物園が「自然への窓」としての役割を果たすためには、動物園内の活動もさることながら、フィールドでの観察会等も重要である。そこで連続講座「モンキーキャンパス」の受講生有志を対象に「屋久島研修ツアー」を実施した。各回講義終了後に説明会や動物園内での観察会などをおこなった上で、2024年11月22日(金)~25日(月)と11月25日(月)~28日(木)(アドバンストコース)に参加者前半5名、後半5名、スタッフ2名、湯本貴和先生の計13名で実施した。前半では西部林道沿いの林内でのヤクシマザルの観察や個体識別、ヤクスギランドでの植生垂直分布の観察などを天候に応じておこない、後半の経験者向けアドバンストコースでは終日群れの追跡をおこなった。事後アンケートでは、研究者の案内でサルを観察できたこと、シカや植物、屋久島の人々などとの関係を学べたこと、研究者やスタッフ、参加者同士で交流できたこと、などがよかったとする回答があった。本研修を通して①研修参加者の学び、②引率スタッフの研修機会、③参加者と引率スタッフ共同での研究会発表、などの成果があった。

公益財団法人日本モンキーセンター

2024-C-08

屋久島学ソサエティ年次大会への参加

杉浦秀樹(京都大学野生動物研究センター)

野生動物研究センターが後援する地域学会、屋久島学ソサエティの年次大会に参加、協力するために屋久島観察所を利用した。

なお、屋久島学ソサエティの年次大会については下記のホームページにも掲載されている。

https://yakushimaology.org/2024/08/31/12th/

2024-C-09

屋久島実習:安房林道での鳥のセンサス、ザトウクジラの観察

杉浦秀樹(京都大学野生動物研究センター)

京都大学大学院の正課として大学院生を対象に屋久島で野外実習を実習を行った。講師2名、受講生5名(修士課程1年生5名)が参加した。期間は2025年1月31日~2月6日(7日間)だった。2日間をかけて安房林道の標高1000mから300mまでを徒歩で歩き、鳴き声や目で見えた鳥を記録した。まだ寒い時期だったためか、高標高では鳥が少なかった。その後、地元でザトウクジラの観察を長年続けておられる、高田奈央氏にご協力いただき、陸地からザトウクジラの観察を行った。

なお、実習の報告書は下記のホームページにも掲載されている。

https://www.wildlife-science.org/ja/reports.html

安房林道、標高1000m付近での観察