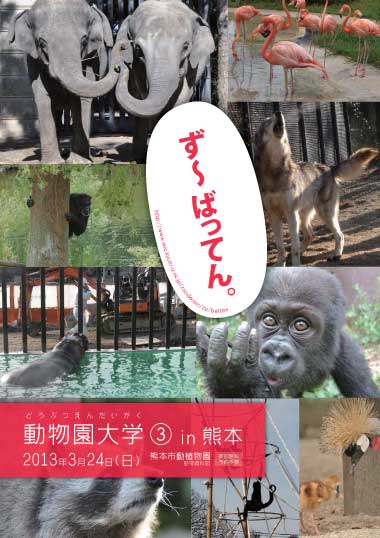

動物園大学3 in 熊本

- 日付:2013年3月24日 (日) 9:30~(9:00受付開始)

- 会場:熊本市動植物園 動物資料館レクチャールーム(午前の部の参加者は無料で入園※できます。)

※9:00~12:00までに入園ゲート前の「ず~ばってん受付」にてご参加の旨をお申し出ください。 - 参加無料・予約不要

巻頭言

本シンポジウムは、京都大学野生動物研究センターと連携動物園の共同企画によるもので、日ごろの連携の成果を広く一般の方々に知っていただくことを目的としています。京都大学野生動物研究センターは、様々な野生動物、特にその多くが絶滅に瀕している大型動物の保全研究を目的として2008 年に設立された新しい研究センターです。本研究センターの大きな特色の一つは、動物園や水族館との連携を重視していることです。野生動物を絶滅から守るには、自然生息地での研究・保全だけでなく、動物園・水族館で飼育されている貴重な野生動物の研究や保全、教育への利用を推進する事が非常に重要だからです。我々は、動物園や水族館は、その優れた飼育技術や展示技術を活かして、希少動物種の繁殖(生息地外保全)や環境教育に貢献できるばかりでなく、自然生息地での研究や保全にも貢献できると考えています。将来的には、地域の自然や生物を「知り」、「楽しみ」、「守る」ための重要な拠点ともなりうるでしょう。したがって、本センターは設立当初から、文科省特別経費「絶滅危惧野生動物保全研究の推進プロジェクト」などによって、絶滅の危機に瀕している野生動物の保全研究を、国内外の機関との共同研究、野生生息地での野外調査、ゲノム研究の基盤整備に加えて、地域動物園・水族館との連携強化を通じて推進してきました。また、平成23年に文科省共同利用・共同研究拠点「絶滅の危機に瀕する野生動物(大型哺乳類等)の保全に関する研究拠点」に認定されたことにより、全国の研究者や多くの動物園・水族館職員と、野生動物保全に関する公募課題による共同研究を実施しています。本シンポジウムでは、それらの共同研究の成果や、動物園・水族館職員、研究者によるユニークな研究や活動の紹介、これからの動物園を考えるサテライト・シンポジウムの他、数々の楽しい企画が予定されています。このシンポジウムによって、動物園・水族館職員と大学などの研究者、動物に関心を持つ多くの人々との交流と連携がさらに深まることを願っています。

京都大学野生動物研究センター長

幸島 司郎

写真は、2012 年度採択者みなさんの対象としている動物や調査の様子です。ご提供くださった方々に感謝いたします。

開催によせて

このような機会を与えていただいた京都大学野生動物研究センターの皆様に心より感謝申し上げますとともに、開催に向けてご尽力いただいた連携動物園のスタッフの皆様方に 厚く御礼申し上げます。

今回の動物園大学の開催は、京都大学と連携している動物園がどのような取り組みをしているかを九州の皆様方に知っていただく絶好の機会であり、各動物園のさまざまな取り組みに加えて、普段はあまり知ることのできない、担当飼育員による飼育現場のホットな話題も提供されると伺っております。

また、今回は、日本動物園水族館協会との共催で「いのちの博物館」の実現に向けて~消えていいのか、日本の動物園・水族館~をテーマとするシンポジウムも開催され、動物園が抱えている様々な課題や今後の動物園の方向性を、皆様とともに考えたいと思っております。

熊本市動植物園は、市民のオアシスとして親しまれている江津湖のほとりに位置する、全国でもまれな水辺の動植物園です。そして、現在その特長を活かして、動物たちが生き生きと幸せに暮らし、安心して子育てをする様子等をお客様が間近に観察し、楽しく語り合える施設づくりに取り組んでいます。平成19年度から進めている再編整備計画では「モンキーアイランド」「サルたちの森」「チンパンジー愛ランド」等が次々と完成し、今回の「ず~ばってん。動物園大学3in熊本」の開催前日には、生息環境の再現を目指したペンギン・カピバラ舎がリニューアルオープンいたします。この機会に、生き生きした動物たちの姿をぜひお楽しみください。

皆様のご来園を心よりお待ち申し上げます。

熊本市長

幸山 政史

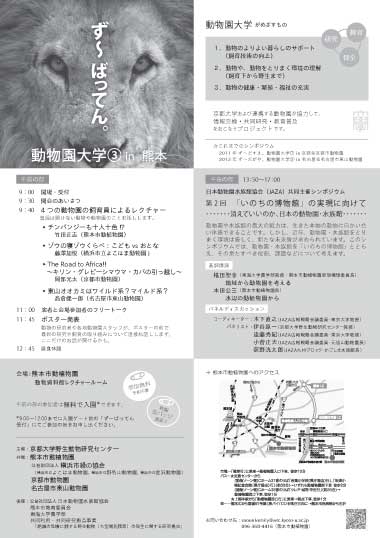

プログラム

午前の部

| 09:00 | 開場・受付

特製缶バッチ進呈!! |

| 09:30 | 開会のあいさつ

坂本純(熊本市観光文化交流局 局長) |

| 09:40 |

4つの動物園によるレクチャー普段は聞けない動物や動物園のことお話しします。 |

チンパンジーも十人十色!? チンパンジーも十人十色!?竹田正志(熊本市動植物園) |

|

ゾウの寝ゾウくらべ こどもvsおとな ゾウの寝ゾウくらべ こどもvsおとな藤澤加悦(横浜市立よこはま動物園) |

|

The Road to Africa!!

~キリン・グレビーシマウマ・カバの引っ越し~ The Road to Africa!!

~キリン・グレビーシマウマ・カバの引っ越し~岡部光太(京都市動物園) |

|

東山オオカミはワイルド系?マイルド系? 東山オオカミはワイルド系?マイルド系?髙倉健一郎(名古屋市東山動物園) |

|

| 11:00 | 演者と会場参加者のフリートーク |

| 11:45 | ポスター発表(展示は終日)@動物資料館展示室 動物の研究者や各地動物園スタッフが、ポスターの前で最新の研究や飼育の取り組みについて直接お話しします。ここだけのお話が聞けるかも。 |

化石研究者は,現在の生物の遺骸をどうみるか?―鯨類(スナメリ)漂着個体の腐敗・分解過程の経過観察事例― 化石研究者は,現在の生物の遺骸をどうみるか?―鯨類(スナメリ)漂着個体の腐敗・分解過程の経過観察事例―丸山啓志1・安井謙介2・松岡廣繁1 (1 京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学分野, 2 豊橋市自然史博物館)

化石は遺骸が堆積物中に埋没して形成される。死後,遺骸が埋没前に様々な影響を受けるため,まるっと一個体分から体の一部しか発見されないこともある。私達は現在の海岸で鯨類漂着個体の腐敗・分解過程の経過観察から化石形成過程の解明に取り組んでいる。

|

|

動物園動物の調査研究 動物園動物の調査研究平賀真紀1・小川直子1・富岡由香里1・小倉典子1・小林和彦1・齋 藤憲弥1・森村成樹2 (1 よこはま動物園, 2 京都大学霊長類研究所) よこはま動物園ズーラシアでは2011

年より京都大学野生動物研究センターとの共同利用共同研究により,飼育チンパンジーの行動調査を行っている。今回は,これまでに得られたチンパンジーの時間や繁殖に伴う行動変化と動物園での調査研究の取り組みを紹介する。

|

|

移動水族館教室の取り組み 移動水族館教室の取り組み三宅基裕 (マリンワールド海の中道)

当館では,平成11年から昨年まで毎年,福岡県内を中心に小学校および特別支援校などで移動水族館教室を実施してきました。その展示概要とそれぞれのブースでのねらい,効果,運営方法などについて発表させていただきます。

|

|

飼育員の性別によって,オランウータンのお絵かきは変わる? 飼育員の性別によって,オランウータンのお絵かきは変わる?花塚優貴1・島原直樹2・岡田彩2・田中正之3・緑川晶4 (1中央大学大学院, 2 東京都多摩動物公園, 3 京都大学野生動物研究センター, 4 中央大学)

東京都多摩動物公園のオランウータン(メス)が描いた絵画について印象評価調査を行った。飼育員の出勤日と照合したところ、男性飼育員が出勤した日に好感的な絵を描くことが多かった。オランウータンは飼育員の性別によって描き方を変化させた可能性がある。

|

|

コアラが好きなユーカリを探せ? コアラが好きなユーカリを探せ?中山哲男1・戸嶋康伸1・渡邊敬一1・山部桂子1・小倉匡俊2 (1名古屋市東山動物園, 2 京都大学野生動物研究センター) コアラはユーカリしか食べないため,日本でも種から栽培して与えている。しかもコアラは非常に好みがうるさく,与えたユーカリの1 割から2

割ほどしか食べない。そこで採食データを分析し,ユーカリの管理方法や与え方を工夫して採食率向上を図っている。

|

|

飼育環境の変更がフクロテナガザルの日常的な行動に及ぼす影響 飼育環境の変更がフクロテナガザルの日常的な行動に及ぼす影響髙倉健一郎 (名古屋市東山動物園)

名古屋市東山動物園では再生プランに伴い施設の改修が進められており,フクロテナガザルも新施設に移動した。そこで,飼育施設の変更がフクロテナガザルの採食時間,休息時間,特徴的な行動であるブラキエーションやコールなどに及ぼす影響を調査した。

|

|

ニシローランドゴリラの繁殖 ニシローランドゴリラの繁殖澁谷康・伊東英樹 (名古屋市東山動物園) 2007 年6 月,それまで3 頭のメス,オキ(推定51 歳),ネネ(推定35 歳),アイ(4

歳)を飼育していたところへ,シドニーのタロンガ動物園からオスのシャバーニ(10 歳)を導入した。その後の群れの形成から繁殖に至るまでの経過を紹介する。

|

|

ミナミシロサイの子宮蓄膿症の治療及び馴致訓練 ミナミシロサイの子宮蓄膿症の治療及び馴致訓練長井和樹・松本充史・髙木美緒・久保麻衣子・松谷綾夏・髙田桂史・内田英敏・松本松男・吉村伸也・北川勇夫・瀧本勉・小山信・本田公三 (熊本市動植物園)

雌のミナミシロサイにおいて,外陰部からの白色粘液排泄が見られ,子宮蓄膿症が疑われた。検査及び治療の過程で,エコー検査・子宮洗浄・血液検査等を行うため,当該個体に対して馴致訓練を行った。そこで,治療及び馴致訓練の内容について,報告する。

|

|

対州馬の保存と活用 対州馬の保存と活用中村結香 (佐世保市観光物産振興局動植物園) 対州馬は,昭和3 年頃には3,800 頭以上飼養されていましたが,農業の機械化などにより,現在では全国でも約30 頭と激減している状況です。

|

|

フクロテナガザル新施設トレーニングの経過 フクロテナガザル新施設トレーニングの経過青木俊樹 (佐世保市観光物産振興局動植物園) 平成23 年4 月に完成したフクロテナガザルの新施設-高さ13m長さ56m

の巨大雲てい-におけるトレーニングの経過や苦労した点などについて,施設の特徴等と併せて発表するものです。

|

|

チンパンジーにおける乳汁漏出症治療の成功例 チンパンジーにおける乳汁漏出症治療の成功例松谷綾夏1・松本充史1・髙木美緒1・久保麻衣子1・長井和樹1・左座誠1・竹田正志1・穴見浩志1・髙田桂史1・瀧本勉1・小山信1・本田公三1・鵜殿俊史2 (1熊本市動植物園, 2 京都大学野生動物研究センター) チンパンジー(ノゾミ・推定34 歳)が乳汁漏出性無月経と診断された。7

ヶ月間に渡るパーロデル(ブロモクリプチンメシル酸塩)投与により改善されなかったが,カバサール(カベルゴリン)7 週間(7 回)投与により発情が回帰し妊娠に至ったため,報告する。

|

|

ニシゴリラ再導入後の夜間における母子関係の推移 ニシゴリラ再導入後の夜間における母子関係の推移三家詩織1・長尾充徳2・釜鳴宏枝2・山本裕己2・田中正之1 (1京都大学野生動物研究センター, 2 京都市動物園) 京都市動物園で10

ヶ月齢まで人工哺育されたニシゴリラ(オス)は,群れに再導入されたが,母親との同居開始直後,夜間に母親から離れて眠る様子が観察されていた。今回,睡眠時の個体間距離の置き方の変化に注目して,母子関係の推移について報告する。

|

|

行動観察用モバイルアプリの紹介 行動観察用モバイルアプリの紹介小倉匡俊 (京都大学野生動物研究センター・日本学術振興会)

動物福祉の評価には行動観察が欠かせない。紙媒体による行動記録は実施が容易である反面,分析が難しい短所がある。そこで,発表者はスマフォ/タブレット用行動記録アプリを開発した。無料で公開しており(http://goo.gl/DzM0q),動物の行動観察への利用を期待している。

|

|

水族館5世のイルカが誕生までの超音波検査 水族館5世のイルカが誕生までの超音波検査寺沢文男1・秋山大志1・鯉江洋2・茅野裕樹3 (1 新江ノ島水族館,2 日本大学生物資源科学部, 3 ソニックジャパン) 2012 年6 月1 日22 時26 分,お父さんも,お祖父さんも,曾祖父さんも,江ノ島生まれの水族館5

世のバンドウイルカが誕生しました。妊娠期間中に30 回超音波検査を行い281 枚の画像を撮り,その中から,選りすぐりの画像をお見せしましょう。

|

|

人工哺育ニシゴリラ乳児の早期群れ復帰 人工哺育ニシゴリラ乳児の早期群れ復帰長尾充徳1・釜鳴宏枝1・山本裕己1・田中正之2 (1 京都市動物園,2 京都大学野生動物研究センター) 2011 年12 月21 日に京都市動物園で誕生したニシゴリラの雄個体は,生後5

日目に母親の母乳の分泌が不十分だったために人工哺育となった。そこで,欧米の動物園における早期群れ導入例を参考に,独自の導入計画を作成し,生後10 ヶ月半での群れ復帰に成功した。

|

|

キリン同一母による3 頭の授乳行動の比較 キリン同一母による3 頭の授乳行動の比較髙木直子1・楠田哲士2・岩崎方子2・中道正之3・田中正之4 (1 京都市動物園, 2 岐阜大学, 3 大阪大学, 4 京都大学野生動物研究センター) 京都市動物園で飼育中のキリン(12 才)が出産した3

頭の授乳行動を観察した。離乳までの授乳回数や時刻,授乳にかかる時間など共通していることが多かった。その反面,個性による飲み方の違いや,母親の発情回帰,離乳時期などそれぞれの違いも見られた。

|

|

動物園ゴリラが感じるストレス 動物園ゴリラが感じるストレス山本裕己1・長尾充徳1・釜鳴宏枝1・田中正之2 (1 京都市動物園,2 京都大学野生動物研究センター) 動物にとってストレッサーだと一般的に考えられている事象は,本当に動物にストレスを与えているのか?本研究では,ニシゴリラ3

頭を対象に,飼育記録と糞中コルチゾール値を指標として,その相関性を調査し,飼育管理の中のストレッサーについて検討した。

|

|

ボルネオオランウータンへの動画提示 ボルネオオランウータンへの動画提示釜鳴宏枝1・長尾充徳1・山本裕己1・田中正之2 (1 京都市動物園2 京都大学野生動物研究センター) 京都市動物園で単独飼育しているボルネオオランウータン(雄,32

歳)に,エンリッチメントを目的とした動画提示を行い,提示中の滞在場所を記録した。提示の有無や動画の内容によって,展示室内での滞在場所の利用比率に変化が見られ動画の効果が示唆された。

|

|

飼育下にあるレッサーパンダの夜間行動及び問題行動への影響と変化 飼育下にあるレッサーパンダの夜間行動及び問題行動への影響と変化岡部光太1・塩田幸弘1・佐藤元治1・濱崎勤1・田中正之2 (1 京都市動物園, 2 京都大学野生動物研究センター)

京都市動物園で飼育するレッサーパンダ1 頭(メス:3

才)を対象とし,夜間行動の観察を行った結果,毛繕いが約20%観察された。これがこの個体の毛並の悪さの一因と考えられたため,竹の給餌量増加,巣箱の設置を行い,行動の比率が有意に改善した。

|

|

名古屋市東山動物園におけるアジアゾウの妊娠判定から出産日予測と育子行動 名古屋市東山動物園におけるアジアゾウの妊娠判定から出産日予測と育子行動楠田哲士1・茶谷公一2・佐藤康弘2・佐藤正祐2・辻信義2・湯川正幸2・鈴木伸子2・前野あゆみ1・土井守1・川上茂久3・橋川央2 (1 岐阜大学, 2 名古屋市東山動物園, 3 群馬サファリパーク)

東山動物園で2013 年1 月29 日,待望のアジアゾウが誕生した。日本では繁殖例が少ない上,母親による自然哺育は本種では3

例目の快挙である。今回の繁殖例について,行動観察・妊娠診断・出産日予測・育子の状況や,準備・監視体制等について報告する。

|

|

ボリビアリスザルの人工哺育と群れへの復帰訓練 ボリビアリスザルの人工哺育と群れへの復帰訓練久保麻衣子・松本充史・髙木美緒・野田真司・古谷光昭・瀧本勉・小山信・本田公三 (熊本市動植物園) 2011 年6 月24 日にボリビアリスザル雄1頭が繁殖したが,翌日その母親が死亡したため,ヒト用ミルクによる人工哺育を実施した。46

日齢より群れへの復帰訓練を開始し,群れに復帰することができたため,人工哺育と復帰訓練の経過について報告する。

|

|

アフリカサバンナの水辺エリア整備に向けたカバの生息環境調査 アフリカサバンナの水辺エリア整備に向けたカバの生息環境調査北川勇夫・瀧本勉・本田公三 (熊本市動植物園)

熊本市動植物園で現在進めている再編整備「アフリカサバンナの水辺エリア」の中心となるカバの生息環境の再現及び群れ飼育実現のため,タンザニアで現地調査を行った。乾季の厳しい環境下で必死に生きぬくカバの姿など,現地で得た知見を発表する。

|

|

動物園鳥類における派生物を用いた分子生物学的手法による性判別 動物園鳥類における派生物を用いた分子生物学的手法による性判別山本彩織・楠田哲士・土井守 (岐阜大学応用生物科学部) 飼育下繁殖を行う場合,性判別は番い形成に必須である。鳥類の半数以上は性的単一形で,性的二形を示す種でも幼鳥時は外観に差がない。14 目22

種の血液,卵殻膜血管,羽軸根,糞など106 検体からDNA を抽出しPCR-電気泳動法により性判別を試みた。

|

|

熊本市動植物園におけるチンパンジーの行動に関する研究 熊本市動植物園におけるチンパンジーの行動に関する研究八代梓1・高取霞1・田中正之2・松本充史3・竹田正志3・穴見浩志3・高田桂史3・伊藤秀一1 (1 東海大農, 2 京都大学野生動物研究センター, 3 熊本市動植物園)

熊本市動植物園で飼育されているチンパンジーの社会行動および異常行動の発現について行動調査を行った。本報告では,個体レベルの解析を行い,異常行動である糞食および社会的グルーミングの発現と,個体維持行動や展示手法との関係について考察する。

|

|

阿蘇の草原を支えるゾウ! 阿蘇の草原を支えるゾウ!岡本智伸1・伊藤秀一1・田中亜輝子2・岩原真利2・八代梓1・プラダン ラジブ1 (1 東海大学農学部, 2 東海大学大学院農学研究科)

栄養生理学的見地から,熊本市動植物園ではアフリカゾウに粗飼料として消化性の高い牧草だけでなく,阿蘇草原で採草した適度な粗豪性のある野草も給与している。これは1 頭当たり約3 ha

の草原活用につながり,阿蘇草原生態系の保全にも寄与している。

|

|

大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)の活動紹介 ~過去の個体調査~ 大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)の活動紹介 ~過去の個体調査~綿貫宏史朗1・落合知美1・友永雅己1・伊谷原一2・松沢哲郎1 (1 京都大学霊長類研究所, 2 京都大学野生動物研究センター) 大型類人猿情報ネットワーク(GAIN)では,日本国内のすべての類人猿の個体の情報を収集し,WEB

サイトで公開している。動物園などで現在暮らしている個体のほか,過去に飼育されていた個体についても情報収集をおこなっている。

|

|

熊本市動植物園におけるセキショクヤケイへの採食エンリッチメント(FE)導入の効果 熊本市動植物園におけるセキショクヤケイへの採食エンリッチメント(FE)導入の効果岩原真利1・田中正之1・松本充史3・伊藤秀一4 (1 東海大院農,2 京都大学野生動物研究センター, 3 熊本市動植物園, 4 東海大農) セキショクヤケイの行動観察およびFE

導入の効果を検討した。行動の雌雄差は移動のみに認められ,すべての行動のうち,立位休息が最も多く31%であった。試作したFE

導入により,採食行動は導入前の25.5%から36.6%に有意に増加した。

|

|

飼育下ブラジルバク個体間のにおいを介したやり取り 飼育下ブラジルバク個体間のにおいを介したやり取り田和優子1・水野章裕2・河村あゆみ2・伊藤英之2・田中正之1 (1 京都大学野生動物研究センター, 2 京都市動物園)

京都市動物園で飼育されているブラジルバク3個体を対象として,においの発信・受容に関連する尿スプレーとフレーメン,および発声に着目して行動の連続観察を行った。生起頻度に明瞭な雌雄差が見られたことから,これらの行動の雌雄別の役割を考察した。

|

|

ピューマの春機発動から妊娠出産に至る繁殖生理状態のモニタリング ピューマの春機発動から妊娠出産に至る繁殖生理状態のモニタリング小川由貴1・足立樹1・楠田哲士1・大政昌夫2・池田敬明2・手島有平2・花崎貴行3・後藤正3・金澤裕司3・菅野展美3・柿島安博3・土井守1 (1 岐阜大学, 2 愛媛県立とべ動物園, 3 静岡市立日本平動物園) ネコ科動物の中でピューマの繁殖生理は研究例が少ない。2012 年2 月18 日,とべ動物園で出産があった。本個体は性ホルモンの変化から2

歳で春機発動しており,4 歳で妊娠・出産するまでの一連の生理変化と発情期の行動変化を明らかにできたので報告する。

|

|

アミメキリンの出産後の発情回帰と授乳行動の関連性 アミメキリンの出産後の発情回帰と授乳行動の関連性岩崎方子1・楠田哲士1・高木直子2・津田能理子3・宮崎和宏3・川口莉穂3・手島有平4・土井守1 (1 岐阜大学, 2 京都市動物園,3 到津の森公園, 4 愛媛県立とべ動物園) 京都,到津,愛媛の各動物園のアミメキリンの雌3

頭について,糞中ホルモンの測定から出産後の発情回帰時期を調査し,また夜間の授乳行動を観察した。出産後の発情回帰時期と授乳行動の関連性と,離乳までの授乳行動量パターンについて報告する。

|

|

チーターの繁殖例におけるペアリング前後の行動変化と妊娠判定について チーターの繁殖例におけるペアリング前後の行動変化と妊娠判定について足立樹1・北村昭二2・小川由貴1・楠田哲士1・土井守1・川上茂久2 (1 岐阜大学, 2 群馬サファリパーク) 2012 年11 月13

日,群馬サファリパークでは初となるチーターの出産に成功した。今回の繁殖例について,雌雄のペアリングから交尾,妊娠診断,出産に至る一連の経過について,行動観察と糞中・尿中ホルモン測定とにより調査した結果を報告する。

|

|

アカウミガメの調査と保護活動に動物園が継続的に参画した事例 アカウミガメの調査と保護活動に動物園が継続的に参画した事例古根村幸恵1・竹下完2・岩切康二2・出口智久1 (1 宮崎市フェニックス自然動物園, 2NPO宮崎野生動物研究会)

当動物園の東に隣接する日向灘海岸にアカウミガメが産卵のために上陸する。当園では,職員が宮崎大学の関係者や自然の研究者と共にNPO宮崎野生動物研究会を組織し,約40

年間,域内保全活動の一環として調査研究を行っている。その様子や成果について報告したい。

|

|

大学と動物園の「共同展示」への取り組み 大学と動物園の「共同展示」への取り組み渡部大介12・江藤毅2・大久保慶信2・加藤悟郎3・森田哲夫4・出口智久1 (1 宮崎市フェニックス自然動物園, 2 宮崎大学大学院農学工学総合研究科, 3 宮崎大学大学院農学研究科, 4 宮崎大学農学部)

動物園の自然保護活動の一環として、宮崎大学の「やまんが保全チーム」が行っている宮崎県内の希少小型哺乳類の生息分布調査の成果を当園の展示活動と共同して、一般の方の域内保全への関心を向上させることを目的に実施。その展示と効果考察について報告する。

|

|

| 12:45 | 昼食休憩 |

午後の部

| 13:50 | 日本動物園水族館協会(JAZA)共同主催シンポジウム

第2回 「いのちの博物館」の実現に向けて・・・・消えていいのか、日本の動物園・水族館・・・・ |

| 動物園や水族館の最大の魅力は、生きた本物の動物に向かい合い、体感できることです。しかし、近年、動物園・水族館をとりまく環境は厳しく、新たな未来像が求められています。このシンポジウムでは、動物園・水族館を「いのちの博物館」ととらえ、その果たすべき役割、課題などについて考えます。 | |

| 17:00 | 閉会のあいさつ

幸島司郎(京都大学野生動物研究センター長) |

祝開催!ず~ばってん。

私自身も平成2年から23年間、動物園の歴史の約4分の1の期間に携わっていることになります。この間いろいろなことがありました。少し紹介しますね。

普段は静かな美しい江津湖、しかし以前は梅雨時期になると毎年のように氾濫し、動物園内に江津湖の水が大量に流入するため、動物を園内の高い場所に移動をさせていました。恒例となっていた動物移動にも慣れてきた平成11年、江津湖の流域の河川に新しい堰ができると、氾濫はなくなりました。

平成5年、金絲猴が来園しました。その時やってきた宝々(ぱおぱお♂)とはもう19年のつき合いです。年を重ねても変わらない愛らしい顔です。初めての繁殖時、?々(へんへん♀)も育児ノイローゼ気味になって子どもを止まり木からコンクリートの床に落としたりで大変でした。その子、星星(しんしん♂)も5月で16歳!

アフリカゾウのマリーとエリもずっと一緒です。穏やかな暮らしぶりに、先輩たちから引き継いだこの2頭と飼育員の絆の強さを感じます。毎日欠かさない朝夕の訓練とミルクと味噌汁。高齢に備え、3年前に暖房機を入れました。

マサイキリンのランは6年前に難産を経験しました。母子ともに危険な状態に陥り、飼育係全員力を合わせ必死で対応しました。結局子どもは助からなかったものの、ランはこん睡状態から奇跡的に回復したのでした。あの時の皆の安堵した表情が今も鮮やかによみがえります。

現在は立派な動物病院ができましたが、私が来た当時は倉庫の一室を利用したもので、薬品棚とステンレスのテーブルがあるのみ。手術も解剖も屋外で行う場合もありました。

動物園では多くの生と死のドラマが繰り広げられながら、命を繋いでいます。自分の経験を振り返りながら、いろんなことを動物たちや仲間が教えてくれたことが数え切れないくらいにあります。

「ず~ばってん。動物園大学3in熊本」では、参加される皆さんと一緒に、様々な視点から動物園について考える場となることでしょう。

ご期待ください!

第2回 いのちの博物館の実現に向けて

……………消えていいのか、日本の動物園・水族館…………開催主旨

単に生き物の世界を知るだけではなく、人間もまた同じ生き物であることを自覚する場です。さらに絶滅が危惧される希少動物の保全や環境教育の拠点でもあります。したがって、動物園と水族館は、決して子どものためだけの施設ではありません。これからの地球を守り、持続可能な社会の実現を目指すすべてのひとびとにとって、ますます大切な存在となりつつあります。

動物園と水族館の多くは、戦後間もない時期に、地方自治体によって設立されました。戦後復興とともに成長し、日本社会の中に根を下してきました。しかし、近年、動物園と水族館をとりまく環境は厳しく、これまでの経営方式や管理体制に見直しが求められています。財政難に直面する一方で、野生生物保全という一自治体の規模をはるかに越えたグローバルな役割を担いつつあるからです。こうした活動を担う人材の育成も急務の課題となっています。

動物園と水族館の最大の魅力は、映像ではなく、生きた本物の動物に向き合い、それを五感で体験できることです。しかし、その根幹ともいえる動物の収集・飼育・展示・繁殖が揺らいでいます。

かつて動物園の花形スターはゾウでした。今では、ゾウが死んだら補充はもはやほとんど不可能です。やがて、日本の動物園からゾウがいなくなるかもしれません。このままでは、明らかに行き詰まります。「消えていいのか、日本の動物園と水族館」と問いかける理由です。

動物園と水族館の新たな未来像が求められています。このたびのシンポジウムでは、動物園と水族館を「いのちの博物館」ととらえ、その実現に向けて、越えるべき課題、果たすべき 役割について考えます。

会長 山本 茂行(富山市ファミリーパーク園長)

基調講演

「地域から動物園を考える」

椛田聖孝(東海大学農学部教授・熊本市動植物園再編整備検討委員長)水の都・熊本を象徴する江津湖および隣接する熊本市動植物園を研究フィールドの一つとして、30年以上の月日が経過しています。そのご縁もあり、熊本市環境審議会委員、江津湖フェスタ実行委員、熊本市動植物園新規構想委員長などを拝命し、行政と共に、研究者の立場から視点を変えて、動植物園の更なる進展を目指しています。

動物園、水族館の使命については、すでに多くの論文、提言があり、この役割を、地域における動物園、水族館が、いかに、その地域特性などを生かし具現化できるかが課題となっています。熊本市動植物園では、平成11年8月に検討委員会を立ち上げ、地域住民、児童、生徒、県内外の方々からの意見、要望を伺い、報告書を提出しています。

この整備基本計画に沿って、すでに、いくつかの改修、魅力的な新エリアの出現などが進行し、平成27年度には、「サバンナ水辺エリア」において、カバの「群れ飼い」が実現するかもしれません。また、最終計画である「江津湖の自然エリア」は、動植物園と江津湖が一体となり、カワセミ、ニッポンバラタナゴ、スイゼンジノリ、ヒラモなど、地域の特色を生かした環境学習の場と展示動物の見事な融合が具現化するかもしれません。

環境科学の分野では、一般的に使用されるフレーズ「Think Globally, Act Locally」は、日本における動物園、水族館の再生、更なる進化においてもその理念は通じ合うものがあり、今回は、水辺動植物園を通して、地域から 動物園、水族館の将来を考えたいと思います。

「水辺の動植物園から」~ようこそ!水辺の動植物園へ~

本田公三(熊本市動植物園長)熊本市動植物園は、熊本市の豊かな水環境のシンボルであり、市民のオアシスである江津湖のほとりにある、全国でも珍しい水辺にある動植物園です。園内には、肥後ツバキなど750種5万本の植物にかこまれ、金絲猴やアフリカゾウなど120種800頭の動物たちが暮らしています。水や緑に囲まれ、動物たちが生き生きと過ごす姿を観察したり、動物たちとのふれあいをとおして、命の大切さや、生きていることの素晴らしさを楽しみながら学べるところです。遊園地もあり、子どもから大人まで訪れて楽しい場所として、市民に親しまれています。動物園には種の保存、環境教育など大きな果たすべき役割があります。

今回、「ず~ばってん。動物園大学3in 熊本」と「いのちの博物館」の開催を機会に、熊本など地域の動物園はどのような役割が求められているのか、今後どのように進んだらいいのかを、参加される皆様とともに考えてみたいと思います。多く方のご参加をお待ちしております。

パネルディスカッション

■コーディネーター

木下直之(JAZA広報戦略会議委員・東京大学大学院人文社会系研究科教授)

文化資源学。日本美術史、写真史などを専門とし、最近は博物館学の観点から動物園に関心を持つ。

■パネリスト

伊谷原一

(京都大学野生動物研究センター教授)

理学博士。野生のチンパンジーやボノボの生態、行動、社会学的研究に従事。野生動物研究センターの発足で動物園との連携活動をおこなう。

(JAZA広報戦略会議委員・東京大学総合研究博物館教授)

作家。遺体科学を提唱。遺体を無制限無目的に収集、解剖し、体に隠された進化の謎を解く。現代社会の歪んだ死生観を斬りつつ、今日を生きる。

(JAZA広報戦略会議委員・前旭山動物園長)

元JAZA副会長。一時閉園の危機にあった旭山動物園を再建して、国内動物園入園者数第2位までにした。北海道大学客員教授として動物福祉論を担当する。

(JAZA九州ブロック・かごしま水族館長)

海につながる水族館及び人にやさしい水族館づくりを目指している。現在、鹿児島大学で非常勤講師として博物館教育論、展示論の講義を担当する。

ポスター発表

- 日時:2013年3月24日(日) 11:45-12:45(展示は終日)

今年もポスター発表を募集します。

野生動物についての研究、飼育、動物福祉、保全、あるいは環境教育、動物園に

関する発表であればどのようなテーマでも結構です。

発表参加費は無料です。

申込方法

下の内容をMS-WORDのdoc形式で保存して添付していただくか、メール本文に直接

書いてご送付ください。

提出先Eメールアドレス:

件名を「ず~ばってん。ポスター発表申込」としてください。

- 申込者の氏名

- 申込者の所属先

- 申込者の連絡先(電子メール)

- 発表タイトル

- 発表者全員の氏名と所属先

- 発表内容の概要(120字以内)

※記入はすべて日本語あるいは英語表記(半角英数字)を使用してください。

申込締切

2013年2月28日 (木)

注意事項

当日配布するプログラムに、各ポスター発表の番号が記載されています。その番

号の掲示パネルにポスターを掲示してください。

ポスターの掲示スペースは、幅90 cm×高さ165 cm(予定)です。

形式は自由です。

画鋲、テープ類は会場で用意します。

会場

熊本市動植物園

「健軍行」に乗車→「動植物園入口」下車、徒歩10分

バス:

★交通センターから

(動物ゾーン側)Cホーム31番のりば「若葉小学校(県庁経由)行」、「秋津小楠記念会館(県庁経由)行」(約35分)→いずれも「動植物園前」下車、徒歩2分

(植物ゾーン側)

Cホーム32番のりば「クレア・城南・甲佐行」(約35分)→「動植物園西口」下車、徒歩1分

★上熊本駅から

「動植物園西口行」に乗車→終点下車、徒歩1分

車:

熊本ICから国道57号線(東バイパス)を県庁方面に→市民病院から左折

住所:〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍5-14-2

熊本市動植物園ホームページ内 「交通のご案内」ページ

動物園大学とは

動物園大学は、京都大学および連携する動物園が協力して、情報交換・共同研究・教育普及をおこなうプロジェクトです。

詳しくは動物園大学のページをご覧ください。

お問い合わせ先

E-mail :

電話番号: 096-368-4416(熊本市動植物園)

2013年「ず~ばってん。動物園大学3 in熊本」事務局

幸島司郎(京都大学野生動物研究センター 教授・センター長)

伊谷原一(京都大学野生動物研究センター 教授)

田中正之(京都大学野生動物研究センター 准教授)

森村成樹(京都大学霊長類研究所 特定助教)

齋藤亜矢(京都大学野生動物研究センター 特定助教)

高橋佐和子(京都大学野生動物研究センター 事務掛)

本田公三(熊本市動植物園 園長)

瀧本 勉(熊本市動植物園 技術主幹兼飼育第一係長)

齋藤憲弥(横浜市立野毛山動物園 管理係長)

秋久成人(京都市動物園 副園長)

和田晴太郎(京都市動物園 安全管理係長)

橋川央 (名古屋市東山動物園 園長)

今西鉄也(名古屋市東山動物園 飼育第二係長)