女子ワイルドライフ・サイエンティスト養成講座 第1回

先輩ライフサイエンティストのお話を聞いてみよう!!

~京都大学野生動物研究センターで研究をしている、博士学位をもつ女性研究者を迎えて~

プログラム

13:00 企画説明

13:10 先輩女子によるミニトーク1

13:40 先輩女子によるミニトーク2

14:00 先輩女子によるミニトーク3

14:20 先輩に聞いてみよう(質問タイム)

15:00 先輩女子を囲んで話を聞こう

(野生動物研究センター大学院生のポスター展示とフリートーク)

16:00 まとめのセッション

16:30 閉会

イルカの社会と行動の研究

酒井麻衣さん(京都大学野生動物研究センター・日本学術振興会 特別研究員 RPD)

イルカの社会行動、特に身体的接触と同調行動について研究しています。伊豆諸島の御蔵島では、野生のイルカを水中で観察・ビデオ撮影をしています。鯨類の水中での社会行動をバイオロギングを使って分析したり、飼育下のイルカを観察したりもしています。これら3つの環境・方法で、イルカの社会・社会行動について明らかにしたいと考えています。

研究の様子を写真で見てみよう

海に潜って水中撮影!

母親イルカ(右)と子どもたち(左が姉、奥が弟)

めったに見れないイルカの正面顔

イルカは群れで生活する。仲間との関係は様々な社会行動によって保たれている。

写真左・手前の上のイルカが胸ビレで、逆さまになっている

写真下のイルカの体をこすっている。

この行動は「ラビング」と呼ばれ、仲良し同士の個体が行うと考えられている。

川にすむイルカたち

佐々木友紀子さん(京都大学野生動物研究センター 研究員(特別教育研究))

こんな研究をしています

世界には、一生を川や湖ですごすカワイルカというイルカたちが4種類います。

中国の揚子江にすむヨウスコウカワイルカ、インドのガンジス川にすむガンジスカワイルカ、南アメリカ(南米)のアマゾン川にすむアマゾンカワイルカ、同じく南米のラプラタ川の河口にすむラプラタカワイルカです。どのカワイルカも、口先が長く、目もとても小さく退化していて、みなさんが普段よく水族館で見かける海のイルカとはずいぶんちがった見た目をしています。

今、カワイルカたちは魚をとる網にかかったり、ダムの建設ですむ場所を別れ別れにされたりと、人間の活動の影響でどんどん数が減っています。特にヨウスコウカワイルカは深刻で、2007年に研究者のグループが揚子江全体を調べましたが、一頭も見つかりませんでした。もう絶滅してしまったのではないかと考えられています。

ほかのカワイルカたちも同じように絶滅の危機にあり、彼らの生態を正しく理解して絶滅から守っていくことが緊急に必要です。

さて、私はアマゾンカワイルカを研究しています。特徴の一つは、体がきれいなピンク色をしていることです。しかし、アマゾン川はとてもにごっているので、彼らが水中でどのように泳いでいるのかを目で直接観察することができません。

そこで、彼らが「エコーロケーション」(エコロケ)のために発しているクリックスと呼ばれる超音波を調べ、彼らが一日の中でいつどこで何をしているのかを明らかにしようとしています。エコロケは連載②のパンダイルカで出てきました。音でえさや障害物をさがすことでしたね。

エコロケのクリックスが聞こえる方向の変化から、水中での彼らの動きを推定します。この方法なら、夜でもどんな動きをしているかを知ることができます。これまでの研究で、彼らが昼間には水につかった森の近くの浅い場所で魚を食べ、夜は深く流れがゆるやかな場所に集まることなどがわかってきました。

-------------------------------------------------------------------

私はいつも、川にうかべた「いかだ」の上の調査小屋で寝泊まりし、ブラジル人の研究者と調査をしています。水道や電気はありません。昼間に太陽電池で充電した電気を使い、川の水でシャワーをあびます。大変なこともありますが、おなかがすいたらピラニアを釣って食べたり、みんなでサンバを踊ったりと、楽しいこともたくさんあります。研究を続けて謎に包まれたカワイルカたちの生活を明らかにし、彼らを守ることに役立てていきたいと思っています。

(朝日小学生新聞2013年2月5日、8面「おいでやす野生動物の研究室」⑤川にすむイルカたち

許可を得て転載)

アマゾン川を、カワイルカを探して調査。

水面に浮かんできたアマゾンカワイルカ

動物園・水族館での動物の繁殖について

木下 こづえ さん (日本学術振興会 特別研究員 PD)

こんな研究をしています

希少種の生息域外保全に興味をもち、動物園や水族館などで希少種の飼育下繁殖に関わる研究を行っています。 飼育下でも、動物たちは本来の生息環境に適応した繁殖様式を示します。飼育下での繁殖効率を上げるため、行動学、細胞生物学、生殖内分泌学などの 視点から飼育下にある動物たちの繁殖生理について調べています。 また、最近は近赤外分光学も取り入れて、内分泌動態の迅速モニタリング法の開発にも取り組んでいます。

動物園で生まれたボルネオオランウータンの仔とそのお母さん

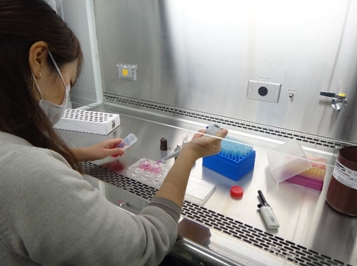

ハイイロアザラシの体細胞培養風景

ハイイロアザラシの体細胞培養風景

新学期からGWを挟んでの開催となり、周知期間が十分でなかったことが影響して、 参加者数はやや寂しくスタートした。しかし、本来の目的が、あまり年が離れすぎていない 人生の先輩女子を囲んで、いろいろ話を聞いてみようというものだったので、 かえって話が聞きやすい雰囲気は作れたかと思います。 当日お話しをしてもらった方には、 「いつ、どうして(なぜ)、研究者になろうとおもったのか?」という問いに答えてもらいました。 答えは人それぞれで、不思議な縁でここに集まったのだということがわかりました(笑)。 当日の写真をみていただいておわかりのように、トークを聞くだけでなく、 トークを話のきっかけにして、なんでも聞いてみてもらえればよいのです。 当日ご参加くださったみなさんも、後から聞いてみたいことができれば、 遠慮なくメールでお尋ねください。

イベント概要

女子ワイルドライフ・サイエンティスト養成講座

第1回:先輩ライフサイエンティストのお話を聞いてみよう!!

日時: 2013年 5月 12日

会場: 京都教育文化センター 103会議室

参加者:生徒19名,教員・保護者5名

お問い合わせ先

女子ワイルドライフ・サイエンティスト養成講座事務局

girls-wildlife@wrc.kyoto-u.ac.jp

講演者への質問も受け付けます。気軽にメールしてください。

*メールには、送信者のお名前と学年(または年齢)を必ず書いてください。

京都水族館

女子中高生の理系進路選択支援プログラム

女子ワイルドライフ・サイエンティスト養成講座