群れの中から見るサルたちの暮らし

原澤牧子

サルの母子

サルの母子

幸島は1948年に研究が始まった野生ニホンザルの調査地で、わずか0.32 km2 (平方キロメートル)の無人島におよそ100頭のサルが自由に生活しています。サルたちは全て識別され、母子の血縁(家系図)をはじめ、年齢や体重、出産回数などが記録されています。島全体が1つの観察場のようになっているため、野外では難しいとされる細かな行動観察や分析も行うことができます。

動物を直接観察するには、対象に観察者の存在をできるだけ受け入れてもらう必要があります。程度の差はあれ、動物は見られることを気にし、つけ回されることを嫌がるからです。幸島の砂浜では調査用の給餌が行われ、観光客も訪れるので、サルたちはヒトによく慣れています。一方、一部の研究者だけが入る森の中、とりわけ早朝や夕暮れといった本来サルしかいないはずの時間帯には、彼らの警戒心がぐっと高まるのがわかります。私は出産直後の母子の個体追跡注1をしていたのですが、うっかりアカンボウに甲高く鳴かれでもすれば、母ザルをはじめ周り中のサルからゴゴッ、ゴゴッと威嚇の音声を浴びることになり、調査としては大失敗です。理想はサルにとってどうでもよい石ころのような存在になること。嫌われるのはもちろん、好かれても困るので、コザルが無邪気に寄ってきても無関心を貫き、サル同士がけんかをしても仲裁や怪我の手当ては行いません。観察のためにサルとの距離を縮める努力はするけれど、私はサルの仲間にはなれないし、なるわけにはいかないのです。

狭いながらも起伏に富んだ島内をサルとともに歩き回っていると、「少しでも育児の負担を減らしたい」母ザルの姿が見えてきました。ニホンザルはお腹や背中で子を運びますが、いつどこでどう運ぶのかを細かく使い分けているのです。平らで安全な場所ではほったらかしにしていても、急な崖や海辺の岩場など危険な場所ではしっかりと運びます。また、長距離を移動するときには、抱っこよりもおんぶを好みます。こうした運搬の使い分けは、ヒトでは当たり前すぎて珍しさを感じませんが、動物界全体で見れば少数派の戦略です。ニホンザルは体サイズの割に育児運搬の期間が長いと言われていますが、それを可能にしているのが、この柔軟な運搬スタイルなのではないかと考えています。

対象を1個体ずつ一定時間見失わないように追跡し、その行動を観察する手法。

島から見る本土

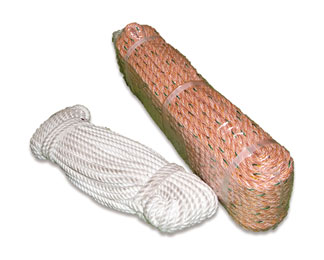

やばそうな崖を降りるときの保険。サルについていくと帰ってこられないことがあるので。

このページをシェアする