熱帯雨林のネズミヤマアラシ一家

松川あおい

心理学用語に「ヤマアラシのジレンマ」という言葉があります。ヤマアラシたちは自らの棘のせいで、寒くても体を寄せ合うことができない。しかし、寒いから離れることもできない。哲学者であるショーペンハウアーの寓話から生まれた心理学の用語だそうです。ヤマアラシは棘のせいで、仲間とくっつくことが本当にできないのでしょうか。いえいえ。そんなことはありません。私がボルネオ島で観察してきたネズミヤマアラシたちは、広い熱帯雨林の中で、ひっそりと家族で身を寄せ合って暮らしていました。

ネズミヤマアラシは夜行性で、昼間は巣穴の中に隠れています。おまけに、彼らの棲んでいる場所は熱帯雨林です。やみくもに森の中を探しても、彼らを見ることはできません。そこで、私は「ラジオテレメトリー法」を使って彼らを追跡しました。これは、動物を捕獲し、発信機を取り付け、そこから発せられる電波を頼りに、追跡個体を森の中から探し出す方法です。この方法を使って明らかになったことを、皆さんに少しだけ紹介したいと思います。

ボルネオの森

採餌中のネズミヤマアラシ

私が観察していたネズミヤマアラシの一家は、父さんと、母さん、その息子のチビチビ(約1才)とチビタ(赤ちゃんヤマアラシ、チビチビの弟)の計4個体です。彼らは、日中は巣穴にいて、夜になると食べ物を探すために出かけます。一家が占有する場所の周辺には他のネズミヤマアラシがいましたが、同じ巣穴を使うことや、一緒に行動することはありませんでした。ヤマアラシ一家が日中過ごす巣穴は、人間にとっての家のような場所で、「家族水入らず」で過ごす場所なのです。

ネズミヤマアラシの巣穴は地中にあるため、中の様子を観察することは困難です。一家が使い続けた巣穴は6カ所あり、それぞれ100mから350mほど離れていました。一家は、家族みんなで日中過ごす巣穴を移動しながら、6カ所の巣穴を繰り返し使っていたのです。そのうち1カ所の巣穴が、倒木の中(樹洞)だったので、一度だけ巣穴の中の様子を覗いたことがあります。樹洞の中には、一家総出で運び込んだ木の葉がひかれ、その上にみんなでぴったりと身を寄せ合って休んでいました。ネズミヤマアラシたちは、家族で協力しながら熱帯雨林で暮らしているのです。

ラジオテレメトリーの様子

ラジオテレメトリーの様子

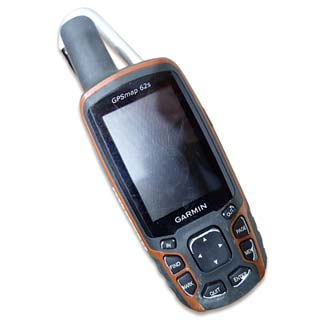

位置情報を記録するために必ずGPSを持って森に入ります。

暗い森の中では、蛍光ピンクが一番目立ちます。木の幹や、枝に結び付けて、目印にします。

このページをシェアする