口笛ハンター、ドールの会話

澤栗秀太

(フランス、オートトゥーシュ動物園にて)

私が研究しているのは「ドール」です。人形、それとも果物の会社?いいえ、動物です。北海道に生息するアカギツネに似た、中型犬ほどの大きさの野生のイヌの仲間です(図1)。日中は藪の中や木陰で休んでいることが多いのですが、朝方や夕暮れ時の比較的涼しい時間には活動的になります。耳をすましていると、よく鳴き声が聞こえてきます。なんと8から11種類もの鳴き声が報告されています。狩りの時などにホイッスルという口笛のような音を発することから、「ホイッスリング・ハンター(口笛を吹く狩りうど)」というあだ名があります。しかし、彼らの「会話」の内容―鳴き声にどんな意味があるのか―はよくわかっていません。

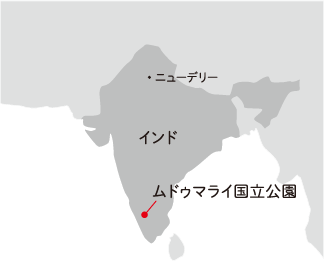

私は彼らの会話を明らかにするため、国内外の動物園とインドのムドゥマライ国立公園でドールを研究しています。

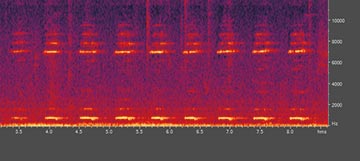

まずは、マイクと音声レコーダーを使って鳴き声を記録します(図2)。それらの鳴き声を音声を解析する専用のソフトに取り込むと、音の高さや強さなどが視覚化されます(図3)。この図を声紋といいます。線のように見えるのがそれぞれの鳴き声(あるいは一部)で、上にあるほど音が高く、横に長いほど音が長く、色が濃いほど音が強いことを示しています。この声紋をもとに鳴き声の特徴を調べることで、鳴き声を分類したり、鳴いた個体を特定したりできるのです。

ムドゥマライ国立公園の遠景

ムドゥマライ国立公園の森林内部

図2: 鳴き声と行動の記録(ムドゥマライ国立公園にて)

図3: ホイッスルの声紋

次に、録音と同時にビデオカメラで撮影(図2)しておいた行動を分析します。ある鳴き声を発したときに、そのドールがどのような行動をしたか、またその鳴き声を聞いたドールがどのような反応をしたかを分析すれば、それぞれの鳴き声にどのような意味があるのかを推定することができます。前述のホイッスルを例に取りましょう。分析の結果、この鳴き声がすると、見えない所、あるいは離れた所にいる群れの仲間が立ち止まって耳を傾けたり、鳴き返したりすることがわかりました。比較的遠くまで聞こえる大きな音で、「ホーホーホーホー…」と一回あたりに何度も鳴き、まるで人間の「おーい」という呼び声のようです。ホイッスルの音の高さや、「ホー」と次の「ホー」の間隔は個体によって違うことが知られています。これらの知見から、このホイッスルには、他者の注意を自分に引きつけ、離れた見えない場所にいる仲間に自分の位置を知らせ合う働きがあるのではないかと考えています。それ以外の鳴き声についても、同様の分析を進めているところです。

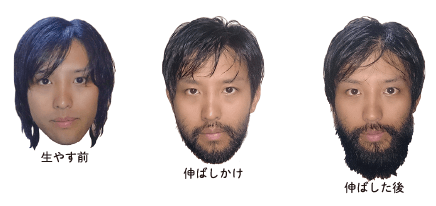

おそらく9割以上の成人男性が髭を蓄えているインドでは、髭を生やすと、心なしか待遇が良くなった気がします。特に東洋人は幼く見られてしまうと思いますし。

田島知之・本郷峻・松川あおい・飯田恵理子・澤栗秀太・中林雅・松本卓也・田和優子・仲澤伸子 著、 東海大学出版部

出版社のホームページで詳細を見る (京都大学野生動物研究センターHPをはなれます)

このページをシェアする