| 京都大学野生動物研究センター>屋久島フィールドワーク講座 >第10回・2008年の活動−シカ班−報告書 |

| 概要 | サル班 | シカ班 | ヤモリ班 | 博物館班 | シンポジウム | スタッフ |

| 報告書 | 感想文 |

シカ班

|

|

受講者:一宮祐輔1・小玉映子5・杉本正太6・渡邊恵実3

講師・チューター: 立澤史郎4・鈴木克哉2・川村貴志7

ヤクシカ(Cervus nippon yakushimae)は、屋久島固有のニホンジカの亜種であり、世界遺産屋久島の生物相を特徴付ける大型哺乳類である。

現在、屋久島では増加したヤクシカの摂食による農作物の深刻な被害が問題となっており、その対策として、有害捕獲とシカの侵入を防ぐ柵(防鹿柵)の設置が進められているが、それらの対策の効果や問題点については明らかになっていない。

そこで、まず関係者に聞き取り調査を行って、被害や被害対策および被害に対する意識について把握するとともに(聞き取り調査)、代表的な被害地を選定して農地周辺のヤクシカの頭数を調べて防鹿柵の効果を評価し(スポットライトカウント調査)、今後の対策のあり方を検討した。

聞き取り調査は、ヤクシカによる農作物および柑橘類への食害被害の実態、被害者である地域住民のヤクシカの食害や獣害に対する考えや個人的な対応策、有害鳥獣捕獲や柵の設置の有無による被害の違い、などを明らかにするために、実際に畑作業を行っている農家、役場職員、上屋久猟友会の方々にインタビューを行った。

事前に被害対策のキーパーソンを選定し、フィールドワーク講座と調査の目的を伝え、アポイントメントをとったうえで出向き、直接インタビューさせていただいた(実際にはアポイントメントを取るまでは地元在住の川村さんに頼ることが多かった)。またそれ以外に、調査中や移動中に出会った方にも、可能な限り声をかけさせていただき、聞き取り調査に協力していただいた。 インタビューは、基本的には7人全員で行ったが、分かれて複数名にインタビューを行うこともあった。また、インタビュー内容は、承諾を得た上でボイスレコーダーで記録させていただき、あとにまとめの参考とすることもあった。

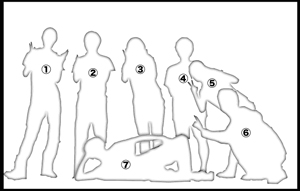

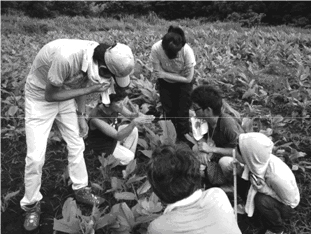

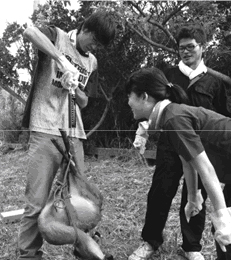

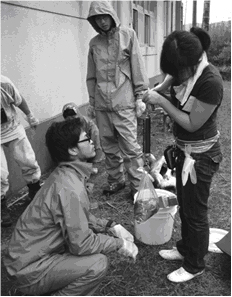

写真1 聞き取り調査風景(小瀬田)

|

|

| 写真2 農家の方に被害の状況をうかがう(小瀬田) |

写真3 ポンカン農家さんのお話をうかがう(永田) |

上記対象者に教えていただいたヤクシカによる農作物被害と対策についての概略をまとめて以下に記す。

まず被害内容については、屋久島における主要換金作物であるサツマイモや柑橘類(ポンカン・タンカン)の樹皮剥ぎが、ずばぬけて大きな問題として認識されていることがわかった。またサツマイモも焼酎の原材料などとして重要な農作物で、かつ被害が著しいそうだ。

これらに対して水稲や他の農作物(例えばサツマイモ以外の根菜類)の多くは、耕作面積が小さく、農家ごとに小規模、もしくは自家消費的に栽培されており、被害としては多様で各農家の被害意識もあるが、統計にはあがりにくいことがわかった。

これらに対して水稲や他の農作物(例えばサツマイモ以外の根菜類)の多くは、耕作面積が小さく、農家ごとに小規模、もしくは自家消費的に栽培されており、被害としては多様で各農家の被害意識もあるが、統計にはあがりにくいことがわかった。

写真4 恒久型フェンス(小瀬田)

次に、これらの被害に対する対策は、以下に示すように大きく3つに分類することができた。

|

|

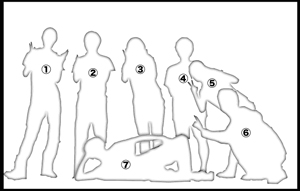

| 写真5 ガジュツ畑の食害調査風景 |

写真6 ガジュツに確認されたヤクシカの食痕 |

聞き取りを行ったなかでも、被害意識や対策意欲の個人差が非常に大きかった。県や町がおおざっぱに柵設置と有害捕獲をすすめ、個別の田畑単位の対策としては農家自身が対策するしかない状況では、個人で問題を解決しようと立ち上がることは大切ではあるが、効率は悪く、しかも農地の一部で対策を怠る場所(農家)があると、結局全体が被害を被るということも起きているそうだ。

県や国のレベルで、農作物被害が起きる仕組み(メカニズム)や、そもそもの原因(ファクター)、そして、現在行われている被害対策の効果を解明する事業を行わなければ、結局のところシカと農家のいたちごっこで、税金と農家のエネルギーだけがどんどん消耗してゆくのではないだろうか。

そしてその一方では、高齢化や後継者不足、放棄耕作地などの問題が年々深刻化している可能性があり、そのような人間社会の側の対策も急がねばならないと痛感した。

被害発生地域のヤクシカの生息状況を知り、柵設置(特に農地全体を覆うような大規模な)防鹿柵設置の効果の評価を行うために、スポットライトカウント法(Spotlight Count Method)により農地周辺のヤクシカの頭数調査を実施した。

また防鹿柵の有効性の検討以外にも、聞き取り調査内容との比較を行うことで、島民がどの程度被害や対策効果を現実的に認識しているか検討することも可能である。

|

|

| 図1 スポットライトカウントの調査地 西部林道も行ったが現在集落や農地はなく、今回の報告には含まなかった |

図2 調査ルートの例(小瀬田) 実線がSCのルート、点線は主要な恒久型フェンスの位置 |

スポットライトカウント法とは、夜間、低速走行(徐行)する車の後部座席の左右の窓から、それぞれ強力なスポットライト(車両用と同等のヘッドライトおよびバッテリーを利用)で林道両脇を照らし、ヤクシカを探索して、発見したヤクシカの位置・数・属性などを記録する調査方法である。

シカ類は、危険を感じて警戒すると、光源を注視する習性があり、またシカ類の目は光をよく反射するため、林内でも存在を確認しやすい。スポットライトカウント法は、このようなシカ類の特性を利用した調査法である。なお、全数調査(センサス)でなく部分調査となるのでカウント調査と呼ぶ。

ヤクシカを発見した場合、車は停止し、双眼鏡または目視により個体を確認し、観察内容を記録した。記録項目は、本報告で用いた情報であるヤクシカの位置と頭数以外に、今後の比較のためもあってGPSによる測位情報、性別(雌雄)、成幼(成獣、亜成獣、幼獣の別)、行動、車道からの距離、森林や環境のタイプ(農地、人工林、雑木林、杉林、牧場)、下草の状況、などである。なお、ヤクシカがすぐに逃げた場合など、判定が困難な場合には不明とした。

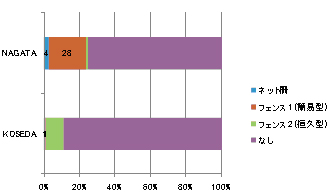

調査は、小瀬田、永田、志戸子-一湊間、の3か所で行った。小瀬田地区は、近年被害が増加傾向にあり、堅牢で耐久性のよい新型電気柵(金網フェンスタイプ)が広域的に設置されている。一方、永田地区は、古くから被害があり、耐久性がやや悪い旧型電気柵(プラスチックネットタイプ)が小規模に点在しており、一部に新型電気柵設置箇所もある。

調査は、小瀬田、永田、志戸子-一湊間、の3か所で行った。小瀬田地区は、近年被害が増加傾向にあり、堅牢で耐久性のよい新型電気柵(金網フェンスタイプ)が広域的に設置されている。一方、永田地区は、古くから被害があり、耐久性がやや悪い旧型電気柵(プラスチックネットタイプ)が小規模に点在しており、一部に新型電気柵設置箇所もある。

写真7 目撃された採食中の雄ヤクシカ(西部林道)

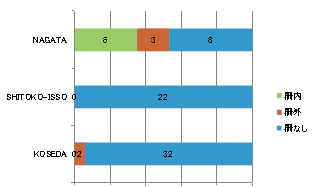

まず、距離当たり発見頭数(頭/km)で比較すると、3地域ともほぼ同様の値となった(ただし、小瀬田については、牧草地という特殊環境でヤクシカが多数集合する町営牧場については、この計算対象から除外した)。

まず、距離当たり発見頭数(頭/km)で比較すると、3地域ともほぼ同様の値となった(ただし、小瀬田については、牧草地という特殊環境でヤクシカが多数集合する町営牧場については、この計算対象から除外した)。

しかし、ヤクシカを発見した場所を見ると、小瀬田および志戸子-一湊間では、柵のない場所でしかほとんど(全く)見られていないのに対し、永田では柵の設置地域でも同様にヤクシカが目撃され、しかも柵の内側と外側で同様に目撃された。

写真8 しっかり張られたトウキビ畑のネット柵(永田)

以下に、地域別の状況を記す。

|

|

| 図3 タイプ別の柵の設置状況 (農地100mごとにチェックしたうちの割合) |

図4 ヤクシカ発見場所の位置と柵の関係 |

聞き取り調査や現地での確認によれば、小瀬田の防鹿柵はこの2年ほどの間に設置された新しいものが多く、調査結果は柵の防鹿効果を示していると考えられる。これは、小瀬田での「柵ができてからほとんど被害がない」という聞き取り内容からも示されている。

ただし、何人かの方が言っていたように、柵は管理が必要であり、それを怠ると、例えば電気柵の場合は植物のツルがからみついて電気が流れなくなるなど、効果が減少してしまう。また、柵自体も劣化して耐久度が下がり、ヤクシカが噛んだり体当たりしたりして壊れやすくなり、結果的にヤクシカの侵入を許してしまう。永田はそういった壊れてしまっているフェンスや柵が多く、それに対応するように被害も多いことから、フェンスや柵の管理(メンテナンス)状況を改善することで、被害も軽減することができるのではないかと思われる。

しかしその一方で、予想していなかった話も聞いた。フェンスでフェンス内の農地へのヤクシカの進入を抑え、被害を防ぐことによって、予算の関係でフェンスがまだ設置されていない場所の農地や民家、特に民家付近の自家用作物に被害が出てきているそうだ。つまりそれまで起こっていた被害は防げても、別の場所で新たな被害を増やしてしまっているのだ。

フェンスの設置や管理には莫大なお金や労力が必要であり、500平方kmある屋久島のすべての農地に設置することはまず不可能である。同時に農家の高齢化や後継者不足なども発生していることを考えると、なるべく有効な対策を一年でも早くすすめることが重要だと思う。農家が個別に対策をとるだけでなく、また、予算や政策の関係で柵がある場所とない場所など極端な違いが生じることもなるべく避けて、ヤクシカの被害状況を全体的、複合的に見ながら問題解決をはかってゆく必要があると思われた。

今回の調査では、地図上では同じように示される柵にも、様々な種類(網、フェンス、電気柵など)があり、その管理状態にも差があって、一概に効果があるとは言えないことがわかった。

その中では、最新の県の中山間事業において設置された電気柵(恒久型フェンス)をしっかりと管理すれば、かなり高い防鹿効果(被害防除効果)が期待できる。しかし一方では、設置におけるコストの問題や、メンテナンスにおける農家の意欲や高齢化の問題がある。

ただし、現状のようにフェンスの設置や管理がモザイク的で均一でなければ、結局その効果が失われてしまうばかりか、「負の効果」により逆に新たな被害を作り出してしまうおそれも示された。

以上の問題に加え、屋久島の場合は特に、農家の形態が多様(専業、自家消費、趣味など様々)で、このことが被害に対する意識の違いを大きく、問題をより複雑化しているように思えた。このような状況が続くと、島全体として、被害対策だけでなく、営農意欲の低下も懸念されるのではないかと心配になった。

反面、屋久島では、本州では新たな動きとして努力されているシカの資源利用(例えば食肉利用など)が、最近(1970-80年頃?)まで実際に行われており、身近な考え方が一般的であり、これだけ増えたシカ肉をまた食べたいと懐かしむ声も、今回の聞き取り調査でよく聞いた。このような、屋久島の地域文化(伝統文化)と言えるだろうヤクシカの資源利用の復活の方法について、もっと積極的に考えるときが来ているのではないだろうか。

なお、今回の調査では、聞き取り調査や頭数調査の方向性が当初定まらず、うかがったお話しの内容を十分に整理しきれなかったり、頭数調査結果の分析(特に統計的検討)を行う時間がなくなってしまったり、反省点も大いにあった。これらの点は今後の機会に生かして行きたいと思う。

(本報告は、8月24日の発表会の内容を元に、一宮・小玉・渡邊が分担執筆・編集し、一部講師・チューターがてを入れたものです)

|

|

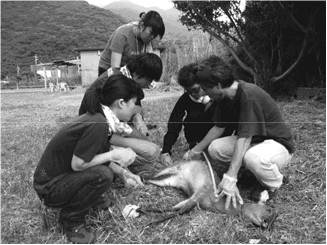

| 写真9 ヤクシカの計測・解体風景 | 写真9 ヤクシカの計測・解体風景 |

|

|

| 写真10 交通事故死したヤクシカを計測中 |

京都大学野生動物研究センター>屋久島フィールドワーク講座 >第10回・2008年の活動−シカ班−報告書

このページの問い合わせ先:京都大学野生動物研究センター 杉浦秀樹