カンムリワシはなぜ有毒外来種を捕食できるのか―毒耐性遺伝子の進化的背景―

Evolutionary insights into Na+/K+-ATPase-mediated toxin resistance in the Crested Serpent-eagle preying on introduced cane toads in Okinawa, Japan

Alisa Tobe, Yu Sato, Mitsuki Kondo, Manabu Onuma, Miho Inoue-Murayama

Full Text概要

日本では沖縄県の西表島と石垣島のみに生息するカンムリワシは、絶滅危惧IA類に指定される希少な猛禽類です。カンムリワシの特徴的な生態のひとつに、「外来種である毒を持つオオヒキガエルを食べる」という行動が挙げられます。

強い毒を分泌することで知られるオオヒキガエルは、1978年に石垣島に持ち込まれました。同様に、オオヒキガエルが人為的に持ち込まれたオーストラリアでは、その毒によって捕食者が中毒死した例が報告されています。しかし、石垣島のカンムリワシはこのカエルを食べている姿が頻繁に観察されているにもかかわらず、中毒症状を起こしたという報告例はありません。なぜカンムリワシはオオヒキガエルを食べることができるのでしょうか。そこで、京都⼤学理学研究科の戸部有紗博⼠後期課程大学院⽣、京都⼤学野⽣動物研究センターの村⼭美穂教授らの研究グループは、毒耐性に関与するとされる遺伝子を調べました。その結果、カンムリワシはこの毒への耐性があるとされるヤマカガシというヘビと同一の配列をこの遺伝子に持つことが明らかになりました。また、この配列を一部の猛禽類の間で比較したところ、ヤマカガシと同一の配列はカンムリワシのみにみられることが判明しました。猛禽類における毒耐性の進化を明らかにした初めての論文となります。

本研究成果は2025年7月14日に国際学術誌「BMC Ecology and Evolution」にオンライン掲載されました。リンク先で論文全文がご覧いただけます。https://doi.org/10.1186/s12862-025-02412-9

1.背景

カンムリワシは、沖縄県の南西端に位置する西表島と石垣島のみに生息する中型の猛禽類です。沖縄に生息するカンムリワシは、東アジアに21の亜種が分布するカンムリワシの中の1亜種であるとされています。日本の亜種は絶滅危惧IA類に指定されていますが、1978年に石垣島に強心配糖体1の毒を分泌するオオヒキガエルが人為的に導入された後から、このカエルを頻繁に捕食する様子が観察されていました。カンムリワシへの毒の影響が危惧される一方で、カンムリワシが持つ可能性のある強心配糖体への耐性についての科学的な研究はありませんでした。一方で、この毒を分泌する動物や植物を食べる生物の間では、ATP1Aという遺伝子の配列の一部に特定の変異を持つことで強心配糖体への耐性が獲得されていることがわかっていました。

そこで研究グループは、カンムリワシが持つATP1Aの遺伝子配列を詳しく調べ、遺伝的な毒耐性の有無を調べました。また、西表島と石垣島には、カンムリワシの獲物となる動物の中で、強心配糖体を分泌するものはもともと生息していません。それにもかかわらず、どのように毒耐性を獲得したのかについて進化的な背景を調べることを目的に、東南アジアに広く分布するカンムリワシの他の亜種およびほかの猛禽類の配列を比較しました。

2.研究手法・成果

研究グループは、環境省石垣自然保護官事務所および国立環境研究所の協力のもと、交通事故等で死亡した西表島と石垣島のカンムリワシの筋肉もしくは血液サンプルを回収しました。入手したサンプルからDNAを抽出し、ATP1A遺伝子の配列を解読しました。さらに、遺伝子データベースから入手したインドネシアに生息するカンムリワシの亜種と、8種の猛禽類の配列情報も入手しました。

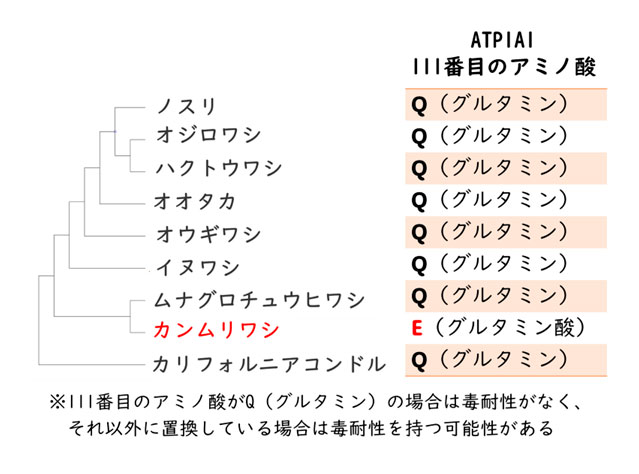

その結果、西表島と石垣島およびインドネシアのカンムリワシのATP1A遺伝子は、すべて同一のアミノ酸配列2を持つことが明らかになりました。さらにそれらの配列のうち、強心配糖体が結合する膜貫通型タンパク質3の一部をコードするアミノ酸配列は、強心配糖体を分泌するヒキガエル類やホタルを捕食し、毒への耐性を持つことが知られているヤマカガシというヘビと同一の配列でした。東アジアに広く分布するカンムリワシの亜種は、すべての生息地で強心配糖体を分泌する生物が生息しており、さらに台湾の亜種はこれらのカエルの1種を食べていることもわかっています。これらのことから、カンムリワシは、強心配糖体を分泌する動物を食べることへの適応として、種として遺伝的に強心配糖体への耐性を持っていて、それぞれの亜種もしくは個体群として隔離された後にもその耐性を維持し続けている可能性が高いことが明らかになりました。一方で他の猛禽類では、前述の毒耐性に関連するアミノ酸配列において、私たちヒトのように耐性を持たない種と同様のアミノ酸配列を持っていました。オオヒキガエルの毒に対する耐性は、カンムリワシもしくはカンムリワシにごく近縁の種に限られた進化の産物である可能性が示唆されました。

図1:カンムリワシと猛禽類8種のアミノ酸配列

3.波及効果、今後の予定

カンムリワシは、絶滅危惧IA類および国の特別天然記念物にも指定される希少な猛禽類です。その数は西表島と石垣島を合わせて200羽ほどと推定されています。今回の研究では、カンムリワシが進化的に偶然有していた遺伝的形質によって人為的な環境変容にも柔軟に適応できたという生物学的に興味深い事例とともに、カンムリワシの知られざる進化生態を新たに明らかにすることができました。一方で、オオヒキガエルの毒がカンムリワシの生理的な部分へ及ぼす影響や長期的な影響については未解明な部分が多く残されています。また、カンムリワシが捕食することによって外来種が生態系の中に組み込まれつつある現状は、固有な生物を多く有する石垣島の生態系にとって好ましい状況とは言えません。今後はさらに、カンムリワシを頂点とする生態系全体にオオヒキガエルが及ぼしている影響を、多角的に評価していく必要があります。研究グループは、石垣島のカンムリワシの食性を科学的に詳しく調査することで、オオヒキガエルの捕食状況とともに外来種が現状どのような生態的地位を示しているのかについて、詳細に明らかにしていきたいと考えています。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2110)および環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20244M01)の支援を受けて実施されました。

<用語解説>

- 強心配糖体:生命維持に不可欠である細胞内外のイオン濃度勾配を維持する役割を果たす膜貫通型タンパク質の働きを阻害する。

- アミノ酸配列:遺伝子の塩基配列に基づいて合成されるアミノ酸の並び順を指す。DNAの塩基(A、T、G、C)の3つ一組のコード(コドン)が1つのアミノ酸を指定し、これが連なってタンパク質を構成する。

- 膜貫通型タンパク質:細胞膜を貫通し、細胞内外の物質の輸送やシグナル伝達などに関与するタンパク質。

<研究者のコメント>

今回の研究を通じて、毒のある外来種でさえうまく利用することのできるカンムリワシの適応能力の高さと生態に改めて感嘆するとともに、外来種問題との向き合い方の難しさを学びました。今後も西表島、石垣島および八重山諸島の生態系保全に向け、カンムリワシを通じて貢献していきたいと考えています。(戸部)

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2025-07-22