西表島のイリオモテヤマネコとカンムリワシ

2種の絶滅危惧種は限られた餌をうまく使い分けていた

Seasonal diet partition among top predators of a small island, Iriomote Island in the Ryukyu Archipelago, Japan

Alisa Tobe, Yukuto Sato, Nakatada Wachi, Nozomi Nakanishi, Masako Izawa

戸部有紗(現:京都大学大学院 理学研究科 博士後期課程; 研究当時:琉球大学大学院 理工学研究科 修士課程学生)・佐藤行人(琉球大学医学部 附属実験実習機器センター 准教授)・和智仲是(琉球大学 熱帯生物圏研究センター 助教)・中西希(北九州市立自然史・歴史博物館 学芸員)・伊澤雅子(北九州市立自然史・歴史博物館 館長)Full Text

概要

戸部有紗 理学研究科博士課程学生(研究当時:琉球大学修士課程学生)、佐藤行人 琉球大学准教授、伊澤雅子 北九州市立自然史・歴史博物館長(研究当時:琉球大学教授)らの研究グループは、絶滅が危惧される沖縄県西表島のイリオモテヤマネコとカンムリワシの食性を、DNAを用いた手法で解析することで、種間の共存機構の一端を解明しました。

本研究では、小島嶼である西表島に食物連鎖のトップとして同所的に生息し、餌品目も共通するとされていたイリオモテヤマネコとカンムリワシの、餌資源を巡る競合に着目しました。2種の食性を、従来の手法より解像度が高いと期待されるDNAバーコーディング法用語解説1により解析した結果、両種から検出された餌品目は異なる特徴を示し、2種が資源をうまく使い分けることで小さな西表島での共存が可能になっていることが示唆されました。西表島のアンブレラ種用語解説2である2種の共存機構の一端を解明し、今後の保全にも繋がる成果となりました。本研究成果は、2024年4月2日に国際学術誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。

1.背景

2.研究手法・成果

研究グループは、夏季と冬季の西表島で、イリオモテヤマネコとカンムリワシのフンを直接採集しました。また、林野庁沖縄森林管理署および環境省西表島野生生物保護センターからもフンを提供いただきました。入手したフンからDNAを抽出し、配列を解読した後、配列の情報をもとにそれぞれの餌動物を特定しました。

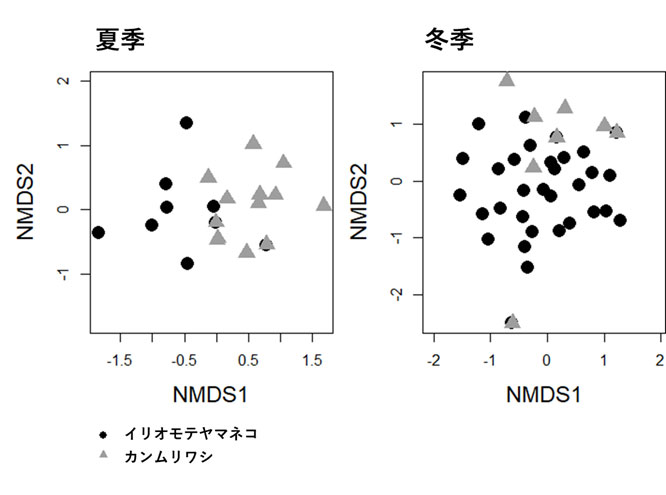

その結果、餌動物の構成内容が両季節ともに種間で有意に異なることが判明しました(参考図)。さらに、先行研究と同様に、いくつかの餌動物については、2種の間で重複して検出されましたが、そのほとんどで出現頻度が有意に異なることが分かりました。以上の本研究の成果と従来の知見を総合すると、イリオモテヤマネコもカンムリワシも、潜在的には様々な餌動物を食べることができるが、実際に利用する餌動物の頻度には異なる傾向があることが示唆されました。このような食性の違いが、両種の間に生じる競合を避け、西表島のような小さな島での共存を可能にしていると考えられました。

3.波及効果、今後の予定

本研究の成果によって、イリオモテヤマネコとカンムリワシを頂点とした、上位捕食者が複数生息する西表島の生態系のしくみの一端が明らかになったと同時に、DNAバーコーディング法の解像度に立脚して、絶滅危惧種IA類(環境省)およびアンブレラ種である彼らの食性をより詳細に解析することができました。2021年に世界自然遺産に登録された西表島では、生態系の保全についてより活発に議論が行われるようになりました。保全を行っていくうえでは、実際にそこに生息している動物の生態や生物種間の関係性を詳しく知ることが非常に重要です。今回は、幅広い餌動物を利用するイリオモテヤマネコとカンムリワシが、それぞれ特徴的な食性の傾向を示すことが明らかになりました。そのため、現在の西表島の豊富な生物多様性を維持していくことが、今後も両種の競合の可能性を回避し、生態系全体のバランスを維持していくうえで重要であることが示唆されます。

本研究で、研究グループは、西表島という小さな島の中での捕食者の餌資源の使い分けという現象を明らかにしました。ただし、特に冬季のカンムリワシのフンのサンプルサイズが限られていたことから、今後も継続的な試料採集と分析・モニタリングが必要であると考えられます。また、特にイリオモテヤマネコの食性は、その年毎の渡り鳥の飛来数にも大きく影響を受けると想定されるため、今後は経年的な食性の変遷を分析していくことで、より詳細な共存機構の解明に繋がると考えます。イリオモテヤマネコとカンムリワシの食性を長期的にモニタリングしていくことは、西表島の生態系全体の保全にも大きく貢献すると期待されます。

4.研究プロジェクトについて

用語解説

- DNAバーコーディング法 : 近年食性解析に広く用いられるようになってきた技術。動物のフンに含まれる餌動物由来のDNAを検出し、それぞれの餌動物に特有なDNAの配列を読むことで、餌動物を特定する手法。

- アンブレラ種 : 個体群維持のために、餌資源の量など一定の条件が満たされる広い生息地が必要な種。生態系の中で、その種を保全することでより下位の生態的地位を有する多くの動物の保全にも繋がる種のこと。

- 出現頻度 : 解析に用いたすべてのフンのうち、ある餌動物が検出されたフンの割合。

研究者のコメント

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2024-04-12